AUSCHWITZ (in tedesco) – OSWIECIM (in polacco) e dintorni

Attualmente è un centro di circa 40.000 abitanti. Si trova a 500 km a sud-ovest di Varsavia, ad una quindicina di km. da Cracovia, questa città Cracovia: antica capitale della Polonia, è ricca di monumenti d’arte, di architettura, di giardini stupendi, bagnata dal fiume Vistola e tutta circondata da boschi. Attualmente conta 750.000 abitanti.

Katowice: si trova a nord, a pochi chilometri di distanza. È il più grande centro industriale della Polonia. Bellissima la cattedrale gotica del 1510. Abitanti 350 mila.

Czestochowa: grande centro turistico, con il Santuario della Madonna Nera, famoso in tutto il mondo, e con il convento di Isna Gora del XIII secolo, affidato all’ ordine dei Paulini. 260 mila abitanti.

Ad Auschwitz nel 1940 i Tedeschi vi istituirono un campo di concentramento potenziato nel 1941 con la costruzione del famoso campo Bunker I e nel 1942, ampliato con il Bunker II.

Gli internati, soprattutto ebrei polacchi, furono costretti a lavorare con orari estenuanti negli impianti industriali installati a Monowitz dalle società Siemens, Krupp, Farben.

In questo luogo di tormento morirono ben 4 milioni di persone di cui 2.500.000 nelle camere a gas. I superstiti furono liberati dai sovietici il 19 gennaio 1945.

Ad Auschwitz morì la ragazza ebrea Anna Frank, a soli 16 anni. Giovanissima (a 14 anni) scrisse e lasciò un toccante racconto della persecuzione nazista: riportò nel suo diario “[…] quando guardo il cielo penso che il bene dovrà tornare fra gli uomini”.

Era stata imprigionata ad Amsterdam nel 1942.

Le sue ceneri furono sparse al vento.

Dal 1942 il genocidio assunse in questo campo di concentramento le massime dimensioni: oltre 2.000 persone al giorno finivano nelle camere a gas.

All’inizio del 1945 i tedeschi per cancellare ogni traccia dei loro delitti fecero saltare in aria i forni crematori ed una parte degli edifici del campo. Con il medesimo criterio cercarono di coprire e di nascondere al mondo i sistemi di morte messi in atto anche nel suolo italiano, a Trieste, nella ben tristemente nota Risiera di San Sabba.

Disse Himmler, a nome di Hitler, al suo generale Eichmann: “Ho scelto Auschwitz per la sua ottima posizione dal punto di vista delle comunicazioni ed anche perché il territorio ad esso appartenente può essere facilmente isolato e camuffato. Affido il compito di costruirlo e sistemarlo a lei, Eichmann. Gli attuali centri di sterminio sono del tutto insufficienti”.

Il posto scelto nel 1941 fu la fattoria dei Birkenau, una località poco fuori mano, non lontano dalla ferrovia, attorniata da boschi, protetta da sguardi indiscreti.

Riuscirono a ideare un gioiello tecnico di invenzione e quindi di distruzione perfetta del genere umano.

Le grandi camere a gas erano quattro. I crematori funzionavano giorno e notte.

Gli odori, assieme alle fiamme, si diffondevano in tutte le vicinanze.

I destinati al gas venivano fatti entrare nelle stanze camuffate da docce o camere di disinfestazione. Chiusa la porta, per 20 minuti veniva fatta affluire attraverso le bocchette del soffitto il micidiale gas. Si apriva la porta e i cadaveri venivano mandati ai crematori o alle cataste di legna.

Le ceneri poi venivano sotterrate o sparse nei laghi o fiumi vicini. Avevano inventato perfino un mulino per macinare le ossa umane. All’ingresso del lager si legge ancora oggi “Arbeit macht frei” (il lavoro rende liberi). Ironia della sorte, la libertà fu quella di venire annientati fisicamente.

Entrata del campo di concentramento di Dachau. Come motto dei lager, i nazisti avevano scelto queste parole, dal sapore lugubremente umoristico: « Il lavoro rende liberi».

Diego Delso [CC BY-SA 4.0], attraverso Wikimedia Commons. Elaborazione digitale dell’immagine: Carmelo Donà.

Il comandante capo di Auschwitz era il terribile Rudolf Hoess, uno degli uomini più sanguinario Quando, alla fine della guerra, durante il processo ai gerarchi nazisti, rese la sua deposizione di fronte al tribunale di Norimberga, rivelò la cifra di 2.500.000 persone eliminate, senza contare il mezzo milione uccise dalla fame, dal freddo e dalle malattie.

Chi non ha conosciuto questo tipo di umiliazione ignora cosa significhi arrivare all’ultimo stadio di se stessi, a quella ferita che mai più si rimargina.

L’uomo, tanto è impotente e meschino, tanto più è crudele e violento.

Nessuno in Europa e nel mondo, né governi, né autorità potenti, anche se si sapeva come andavano le cose nei campi di lavoro e di sterminio in Germania ed in Polonia, si mosse in difesa ed in aiuto degli ebrei e dei deportati nei lager. Sempre tutti tacquero. Nessuna voce autorevole si alzò per proteggere e salvare tanta sfortunata gente. Certo era stato un grave errore dovuto all’incapacità del re, di Badoglio e degli Stati Maggiori quello di lasciare allo sbando l’esercito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Almeno tanta gente avrebbe evitato la deportazione, la vita durissima nei lager nazisti e la morte.

Mentre le truppe russe avanzavano in territorio polacco, i Tedeschi ritirandosi abbandonavano i campi di concentramento e ogni posto di comando non prima di avere distrutto ogni loro segno di barbane.

L’ARRIVO DELLE TRUPPE RUSSE

I Russi arrivarono a liberare Auschwitz e i vari campi sparsi nel circondario, fra i quali anche il mio, il 19 gennaio 1945.

Nei giorni precedenti, mentre nei dintorni di Katowice si svolgeva una aspra e cruente battaglia tra le truppe tedesche e quelle sovietiche, i Tedeschi ebbero ancora un colpo di coda. Con squilibranti e deliranti grida i soldati ci invitarono, o meglio ci costrinsero, ad uscire dalle baracche per prepararci a raggiungere una nuova destinazione, naturalmente ignota.

Ci lasciarono soltanto il tempo di riporre i pochi indumenti rimastici e le due coperte, in dotazione per ripararsi dal freddo imperante, nello zaino. Era l’imbrunire, all’esterno imperversava una tormenta di neve, devastante, con un vento gelido che ti oscurava e penetrava fino alle ossa. Ci radunarono nel cortile all’interno del campo. A questo punto successe l’imprevedibile: approfittando della semi oscurità e della grande confusione che regnava in quel momento, io ed altri miei compagni, all’incirca una decina, avemmo un colpo di genio e di coraggio. Sfidammo il pericolo e con azione veloce ci infilammo sotto le vicine baracche. Sembrava un segnale di sopravvivenza che raggiunse contemporaneamente parecchi di noi.

Le nostre fredde e desolanti dimore che segretamente per tanti mesi custodirono le nostre illusioni, i pensieri verso i nostri cari, lontani e ormai da anni senza alcuna notizia, furono la nostra salvezza.

La mossa fu estremamente rischiosa considerando la determinazione dei soldati tedeschi che non avrebbero esi tato certo nell’eventuale rappresaglia nei nostri confronti. Nel caso fossimo stati scoperti, la nostra sorte sarebbe stata segnata. Il loro credo era soltanto un processo sommario che consisteva nel fare suonare le loro micidiali mitragliette automatiche.

Dopo un breve periodo di attesa, momenti questi che non passavano mai, tornato il completo silenzio, accertato che tutti si fossero allontanati e che il campo fosse sgombro, decidemmo di uscire dal provvisorio e provvidenziale rifugio.

Nel frattempo, l’esito della battaglia volse a favore delle truppe sovietiche che presero il sopravvento sbaragliando il nemico e continuando ad avanzare.

Nel nostro caso non si trattò quindi di una vera e propria liberazione in quanto i Tedeschi erano già in precipitosa fuga ed io con una decina di compagni eravamo gli unici rimasti in quel campo. I Sovietici ci trovarono esausti, disperati ed affamati.

Si seppe poi, con il ritorno al campo di altri compagni riusciti a fuggire durante la marcia di ripiegamento, che lo scopo dei Tedeschi era di usare i prigionieri come scudo umano per la loro precipitosa ritirata e di costringere i poveri malcapitati a scavare trincee da utilizzare per la loro difesa. Inoltre fummo informati che molti nostri compagni perirono nel corso del forzato trasferimento. Dopo queste notizie mi feci convinto quanto giusta fosse stata la decisione presa in quel momento sfidando caparbiamente le loro armi e la loro rabbia.

Da questo momento il quesito che tutti ci ponevamo era quello di trovare il modo per il nostro ritorno a casa. Da una immediata analisi la scelta non ci sembrò certo di facile soluzione perché il percorso più logico per noi rimaneva la frontiera del Brennero, ma in quei giorni era ancora occupata dalle truppe tedesche. L’alternativa rimaneva quella di aggirare l’ostacolo deviando verso altre strade in quel momento più tranquille, perché già liberate dai Sovietici.

Dopo qualche giorno, io ed altri tre compagni di prigionia, Giuseppe Bona di Brescia, Giuseppe Cesaroni di Perugia ed Antonio Esposito di Napoli, decidemmo di intraprendere la grande avventura.

Riuscimmo ad ottenere un documento dalle autorità della Croce Rossa sovietica di libera circolazione negli stati liberati dall’oppressore tedesco.

Dopo avere attentamente studiato e valutato il da farsi, prendemmo una drastica decisione. Decidemmo di partire, e non potendo disporre di alcun mezzo di trasporto o di locomozione ce ne andammo a piedi.

Il viaggio prevedeva l’attraversamento del territorio polacco, il superamento dei monti Carpazi, il passaggio della Cecoslovacchia, l’entrata in Ungheria con arrivo nella città di Miscolz.

La preparazione del lungo viaggio fu rigorosa e minuziosa. Del resto non era importante soltanto il tragitto. Rilevante era provvedere al rifornimento di viveri.

Arrivati nella vicina città di Cracovia, acquistammo con i pochi zloty (monete polacche) consegnateci dalla Croce Rossa Sovietica, assieme ai già citati documenti, piccole scorte di vivande, fra queste anche cinque chilogrammi di fagioli.

La previsione era di consumarli durante il viaggio, ma significativo fu il fatto che il sacco di legumi arrivò alla fine, cioè a Belgrado, ancora intatto. Questo fu dovuto alla grande disponibilità dimostrata dalle popolazioni polacche, cecoslovacche e ungheresi nei nostri riguardi.

Con l’evidente volontà di provvedere alle nostre necessità giornaliere, oltre allo sfamarci, ci davano ospitalità per il riposo notturno, estremamente necessario visto che quotidianamente percorrevamo anche 40 o 50 chilometri, sempre a piedi, e su un territorio completamente devastato.

IL VIAGGIO DI RITORNO

Ancora oggi io e gli altri miei compagni rivolgiamo un sincero e doveroso grazie a tanti sconosciuti ma non dimenticati benefattori. I loro visi sono avvolti nella nebbia del tempo, ma a volte rivedo, come in una breve sequenza, un loro sorriso, un gesto amichevole, uno sguardo. E mi dico che la guerra fa sì emergere le persone più perfide e crudeli ma anche le più caritatevoli, le più umane e le più generose: la bilancia, alla fine, pende sempre dalla parte dei giusti.

Durante il viaggio ci trovammo ad affrontare delle difficoltà impreviste dovute per lo più a malanni fisici. Ad esempio, già nei primi giorni del percorso dovemmo assistere l’amico Bona che aveva accusato una grave forma di dissenteria, probabilmente a causa del completo cambiamento del vitto. Non era certo facile assuefarsi alla nuova e più sostanziosa alimentazione, non ancora assimilata dal nostro organismo.

Nel proseguo del viaggio, nei pressi del confine ceco-ungherese, una circostanza ancora più grave colpì il Cesaroni.

Ebbe una forte infiammazione alle tonsille con un notevole aumento della temperatura corporea. Fummo così costretti ad interrompere il cammino e, data l’emergenza, ci recammo al più vicino ospedale per portare le cure necessarie ed ottenerne la guarigione. Un medico compiacente, senza alcun compenso, con una immediata operazione chirurgica tolse le dolorose e fastidiose aderenze, consentendoci così di proseguire il viaggio.

Il superamento di tutte queste difficoltà, anziché fiaccarci, ci incoraggiava e ci esaltava. Eravamo uomini finalmente liberi e tutto questo ci dava entusiasmo e speranza.

All’arrivo a Miscolz trovammo un mezzo di trasporto: il treno. E con sorpresa trovammo tanti commilitoni italiani che come noi avevano operato la stessa scelta.

Alla ricerca di informazioni ci consigliarono di raggiungere Budapest perché soltanto nella capitale magiara si poteva trovare la delegazione per il rimpatrio.

Decidemmo quindi per il proseguimento. Eravamo in tanti ad avere avuto questa idea e per questo si completò facilmente il convoglio ferroviario.

UNA NUOVA PRIGIONIA

Arrivati nella capitale ungherese, con nostra grande delusione verificammo che non esisteva alcun consolato, e persone del luogo da noi interpellate ci consigliarono di proseguire per Belgrado.

In quel momento, oltre alla delusione ci assalì un forte presentimento, ma si volle ugualmente tentare la sorte. Di conseguenza proseguimmo sempre in treno verso la capitale serba.

Arrivati alla stazione, il dubbio, unito ad una grande amarezza, si concretizzò.

Infatti ad attenderci, forse già avvisati, vi erano i plotoni della polizia slava. In quel momento il mio animo, per la seconda volta, subì un colpo mortale.

Eravamo caduti inconsciamente nella più squallida delle reti, che in seguito si verificò la più devastante.

Fummo condotti nelle prigioni della capitale.

Da quel momento non ero più nessuno. Prima avevo un nome, poi un numero, ora più nulla.

Ero caduto nell’abisso più profondo, non avevo neanche più lacrime per piangere.

Il motivo del sequestro (perché proprio di sequestro si deve parlare) era la contesa del confine orientale con inclusione della città di Trieste.

Pertanto, da quel momento, eravamo considerati dei semplici ostaggi.

Trascorso qualche giorno in quel malfamato luogo, il Comando Slavo divise il numeroso gruppo in tante squadre.

Antonio Esposito fu separato da noi tre. Da quel momento, di lui non abbiamo avuto più nessuna notizia. La sua sorte ci è rimasta per sempre sconosciuta, malgrado le ricerche effettuate ed i contatti avuti con altri prigionieri italiani. Il dubbio che ci assalì è di facile immaginazione.

La nostra nuova destinazione risultò squallida e disastrosa, fummo assegnati nel nuovo campo di prigionia della cittadina di Zemun, importante e funesto porto sul fiume Danubio, a qualche chilometro da Belgrado.

Foto panoramica di di Zemun, il maggiore comune della città di Belgrado.

Raphaëlle MARTINUploader:fr:Utilisateur:Aristote2 at fr.wikipedia [CC BY 3.0], da Wikimedia Commons con modifiche.

Dovevamo operare come scaricatori di porto, lavoro estremamente pesante. Il nostro compito consisteva nello scarico di merci varie: grano, granoturco, farina e zucchero, le principali, dalle imbarcazioni ai magazzini del posto.

Le imbarcazioni avevano la portata dai 20.000 ai 25.000 quintali. Come punto di paragone, il burcio, che navigava sui nostri canali, avevano una portata massima di 2.500 quintali.

Il percorso con il sacco sulle spalle, sacco che poteva raggiungere anche 100 chilogrammi, era di 400 – 500 metri. Il tutto con i soldati armati che controllavano continuamente se al ritorno, cioè a vuoto, ti fermavi o andavi adagio per recuperare un po’ di energie: con il calcio del fucile erano legnate sulla schiena.

Si lavorava dalle 14 alle 16 ore al giorno, a seconda delle necessità, con interruzione di 30 minuti per il pranzo.

I locali per il riposo notturno erano dei vecchi magazzini abbandonati, si dormiva su una superficie di cemento, con una manciata di paglia che col tempo, non essendo mai stata cambiata, era rimasta solo poltiglia, e con la poco simpatica compagnia di pidocchi, tanti pidocchi.

Il vitto era leggermente migliore che nella precedente prigionia.

Al mattino 4-5 cucchiai di polenta e niente altro, a pranzo e cena sempre una minestra ricavata da rimanenze di magazzino, cereali, piselli, fagioli, naturalmente scaduti da anni, mescolati con moschine e vermicini, che noi consideravamo, per la grande fame, carne prelibata. Non facevamo certo caso a quei piccoli inconvenienti. L’amico Bona, dopo 4 o 5 mesi di permanenza nel nostro campo, fu trasferito con urgenza per la costruzione di un ponte sul fiume Sava, nel centro della città di Belgrado.

Seppi in seguito che con uno stratagemma riuscì a farsi arruolare nell’esercito regolare Slavo, ottenendo così l’allontanamento dalla prigionia. Dopo qualche mese ottenne la concessione per il rimpatrio.

A rimanere in quel terribile e dannato inferno dei quattro desaparecidos rimanemmo io e Giuseppe Cesaroni.

Questo massacrante lavoro durò fino al giorno in cui il mio fisico cedette a causa della incrinatura della colonna vertebrale. Il dolore che mi assaliva era continuo e lacerante e con stato febbrile.

Non c’era alcuna possibilità di assistenza, non c’erano né medici, né infermieri, né farmaci per alleviare il dolore. Ero solo dispensato dal gravoso lavoro.

Dall’8 settembre 1943 al mese di luglio 1946, cioè all’arrivo in Italia, oltre alle cose più importanti ed essenziali nella vita di un uomo, quali la libertà ed il contatto con i propri cari, mi furono private le cose più elementari e le più semplici per le nostre abitudini di vita.

Niente, assolutamente niente.

Il calvario durò 3 lunghissimi mesi, cioè dalla forzata degenza per l’avvenuta infermità, fino a che il Governo Provvisorio Italiano decise di avvalersi della legge che fissava la possibilità al popolo italiano, attraverso il referendum, di dare un assetto definitivo alla nazione con la scelta tra monarchia o repubblica.

La consultazione avvenne il 2 giugno 1946.

IL RILASCIO

Considerato il risultato di proprio gradimento e con accordi nel frattempo stipulati tra i due stati, il Governo Iugoslavo decise per il rilascio di tutti i prigionieri. I primi a partire furono quelli che si trovavano in condizioni estremamente precarie. lo ero tra questi. Dunque partenza da Belgrado con trasporto ferroviario fino ad un porto sulla costa slava dell’Adriatico. Ero ridotto in condizioni estreme da non capire e non ricordare di quale porto si trattava. Quindi imbarco su nave ed arrivo nell’isola di Poveglia (Venezia). Anche l’amico Cesaroni, essendo in condizioni fisiche disastrose come le mie, fu rimpatriato con me.

Con Bona e con Cesaroni, ancora adesso, per l’amicizia che ci unisce, la corrispondenza epistolare continua normalmente, e frequente è l’incontro tra le nostre famiglia sia a Battaglia sia a Brescia o a Perugia.

Allo scorgere delle coste italiane immensa fu la commozione e finalmente, dopo tante sofferenze, ebbi la consapevolezza che tutto era finito, il cuore stesso taceva, smarrito, soltanto sfiorava visioni e pensieri quasi d’incubo.

Tornati in patria fummo sottoposti ad una salutare disinfestazione e ci godemmo una calda doccia, sconosciuta da quasi tre anni. Trovammo finalmente viveri per esseri umani ed in abbondanza. Il guaio era che da dodici giorni il mio fisico si rifiutava di ingerire qualsiasi alimento. Ero arrivato veramente alla fine. Completamente esaurito o meglio uno straccio vivente, una larva umana.

Ci volle un po’ di tempo per il recupero di energie e soprattutto trovare il senso della vita che, per le vicissitudini provate, avevo smarrito.

La notizia dell’arrivo di una nave di prigionieri di guerra nel porto di Venezia aveva dato speranza a tanti familiari privi di notizie dei propri cari da anni.

Seppi poi che anche i miei genitori si erano interessati per ottenere qualche notizia sul mio conto, ma le loro ricerche si erano rivelate infruttuose.

Anziché lasciarci andare a casa, come ovvio e come tutti noi speravamo, ci portarono, con trasporto ferroviario, in una caserma di Udine.

Qui ci fornirono vestiario civile, ciò che avevamo indosso erano soltanto stracci. Il mio equipaggiamento consisteva in un paio di pantaloni ormai logori, in una giacca a brandelli ed in un paio di scarpe, che ho potuto conservare perché in tutto quel tempo usai zoccoli di legno, unico capo che i tedeschi ebbero la bontà di fornirci.

Altro non mi era rimasto, nè una maglietta intima, nè un paio di mutande, né una camicia, né un paio di calzini. Niente ci diedero in tre anni di prigionia. Niente, assolutamente niente.

A Udine il Comando Militare ci sottopose ad un processo informativo, con breve interrogatorio per conoscere la nostra provenienza, in pratica la nostra storia.

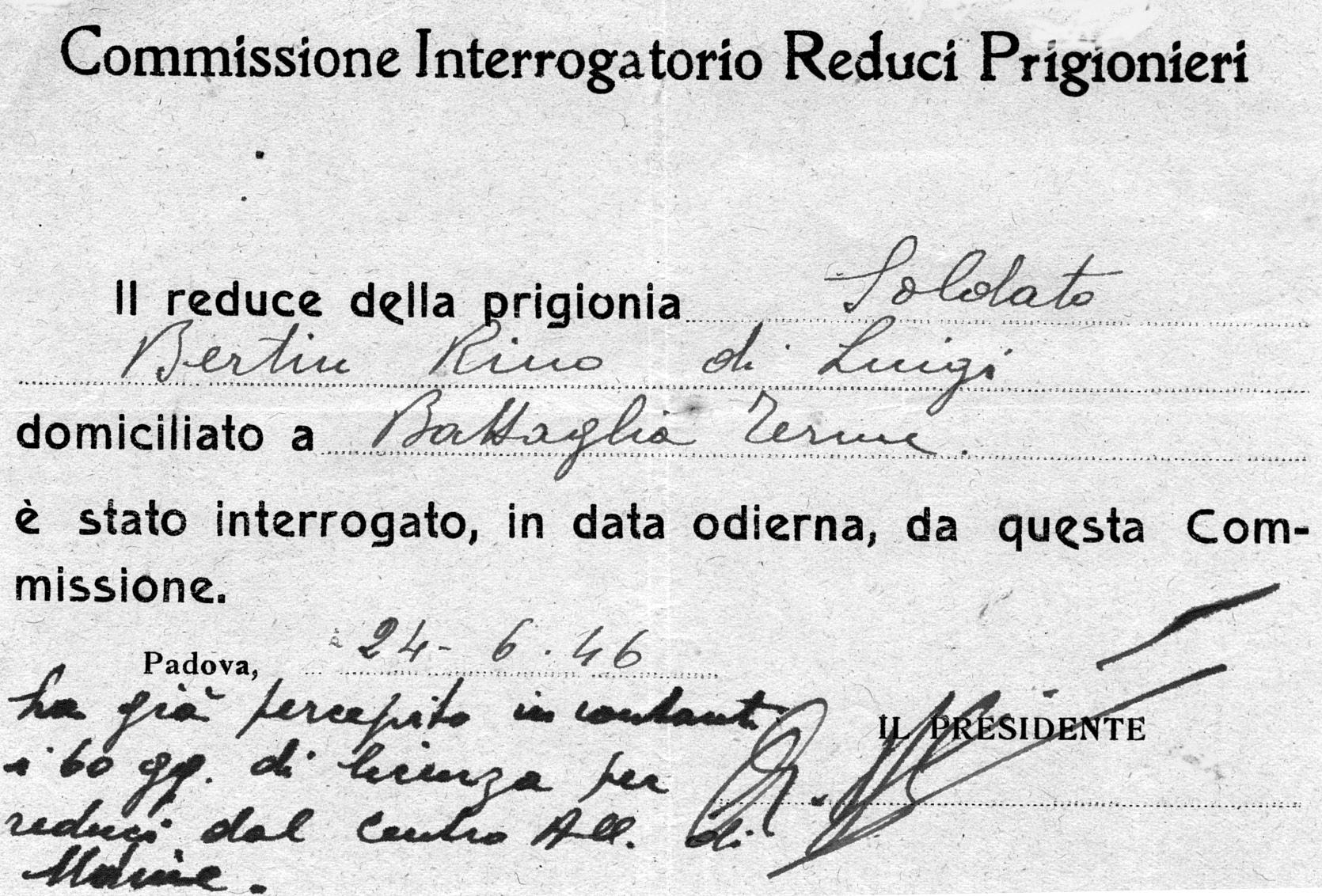

Documento della Commissione Interrogatorio Reduci Prigionieri in data 24 giugno 1946 riguardante Bertin Rino.

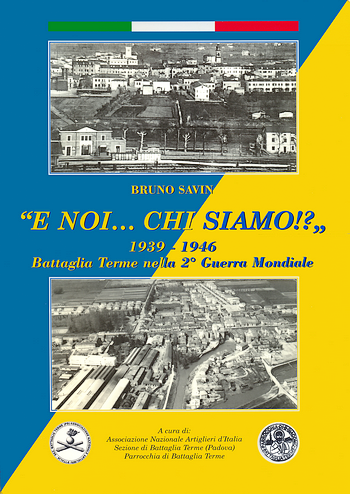

Foto tratta da: Bruno Savin, “E noi… chi siamo!?” 1939-1946, Battaglia Terme nella 2a Guerra Mondiale, pag. 412.

FINALMENTE A CASA

E dopo finalmente a casa. Me ne tornavo finalmente in famiglia anche se faticosamente, dovendomi reggere in piedi con l’aiuto di due bastoni.

Arrivato in paese, sceso dal pullman notai con grande sorpresa ed apprensione che anche la tranquilla cittadina di Battaglia non era stata risparmiata e che la sciagurata guerra aveva lasciato il segno, evidentemente causato da bombardamenti aerei.

Del centro notai soltanto macerie. Il ponte di mezzo era sparito. Per l’attraversamento del canale era stata costruita una stretta passerella in legno.

Indescrivibile fu l’incontro con i miei cari dopo tanti anni di forzata separazione.

Piangemmo assieme in quello sospirato e tanto atteso abbraccio. Dopo qualche giorno, purtroppo, lasciai nuovamente casa e famiglia per essere ricoverato in ospedale: una lunga degenza per un completo recupero fisico.

In conclusione, dopo 34 mesi di sfibranti sofferenze per la duplice prigionia, oltre naturalmente i 20 mesi di servizio militare, me ne tornavo da una tragedia vissuta, piena di amarezze per le tragiche vicende raccontate.

Tutto era finito, fuorché la fede, la speranza e l’amore per la vita.

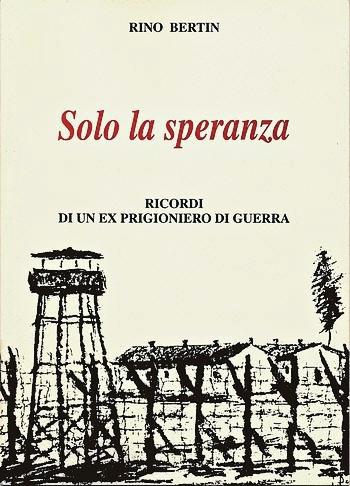

Rileggendo queste note che raccontano, seppur succintamente, la mia tragica esperienza e rivivendo quei momenti che hanno marchiato la mia esistenza, posso dire che “solo la speranza” mi diede la forza di sopravvivere.

La speranza di rivedere i miei cari, i miei amici, la mia terra, solo questa fu la molla, a volte debole fiamma, che mi ha sostenuto giorno dopo giorno per così lungo tempo.

Visita degli Artiglieri di Battaglia Terme al campo di sterminio di Dachau, gemello di Auschwitz. Da sinistra: Giovanni Dal Martello, …, Luigi Magarotto, Rino Bertin.

Rino Bertin

Rino Bertin, Solo la speranza. Ricordi di un ex prigioniero di guerra, Battaglia Terme, Ed. La Galiverna, dicembre 1998.

Il servizio militare di Bertin Rino

Operazioni di guerra: dal 6/4 all’8/9/43 in Balcania (Grecia e Albania) col 148° Gruppo Art.c/a. Campagne di guerra: 1943-1944-1945. Croci al Merito di Guerra n.21531 e 21532 il 18/10/1975. Ha titolo all’attribuzione dei benefici di legge per essere stato prigioniero dei Tedeschi dal 15/9/43 all’8/5/45 e trattenuto dalle FF.AA. Alleate fino all’8/6/46.

Scheda a cura di Bruno Savin

INTERVISTA A BERTIN RINO

Intervista all’Art.c/a BERTIN RINO cl. 1922 – 22 gennaio 2004

Lavorava quando fu chiamato al servizio militare?

Ero già occupato presso le Officine Galileo di Battaglia Terme già dall’età di 14 anni. Ricordo che assieme a me si presentarono alla Caserma Montegrappa, in Riviera Paleocapa a Padova anche i miei paesani Renato Ongarello e Bruno Tasinato. Quest’ultimo restò assieme a me fino al termine del corso conduttori d’automezzi militari. Poi io fui mandato in Grecia e lui invece raggiunse il fronte russo, dal quale non fece più ritorno. Era stato uno dei più cari amici.

In quali servizi foste impiegati nella zona di Atene?

Io ebbi il compito di trasportare le sentinelle e le ronde fra i vari aeroporti che avevamo da difendere. Inoltre fummo impiegati nel servizio di ordine pubblico, specie di notte. A dire il vero gli abitanti di Atene erano abbastanza cordiali con noi. Invece con i soldati tedeschi tenevano un attegiamento più ostile.

Cosa successe dopo l’8 settembre al suo Reparto?

In pochissimo tempo fummo tutti circondati e rinchiusi in un grande centro di raccolta. Ci lasciarono prendere solo il nostro zaino e ci caricarono su una tradotta lunghissima formata da soli carri bestiame. Viaggiammo in 50 per carro per una quindicina di giorni. Non le sto a descrivere le umiliazioni che patimmo: vedersi chiusi a chiave come bestie, senza possibilità né di sedersi né di respirare un po’ d’aria pulita! Dopo aver attraversato mezza Europa arrivammo a Kaunas che si trova in Lituania. Fummo smistati per i vari campi di concentramento. Io fui avviato a quello di Friedenschütte, nelle vicinanze di Katowice, in Polonia e che dipendeva dal lager di Auschwitz.

Fui assegnato al lavoro coatto, come saldatore autogeno, in una fonderia che era anche una fabbrica meccanica. I turni erano di 12 ore: una settimana di giorno ed un’altra di notte.

Come avvenne la sua liberazione?

Già da qualche giorno si sentivano i colpi di cannone dei soldati russi che si avvicinavano. Una sera le sentinelle tedesche ci ordinarono di uscire tutti dal campo per marciare verso un altro lager all’interno della Germania. Con altri quattro amici, mi nascosi sotto il pavimento della baracca.

Rimanemmo nascosti così per alcuni giorni, fino all’arrivo al campo delle truppe russe. Questo lo raccontai anche nel volumetto di ricordi che feci pubblicare nel 1999 col titolo:”Solo la speranza”.

Così finirono le vostre sofferenze e rientraste in Patria?

Magari! Anzi cominciò per me un periodo ancora più tragico. Spiego il perché. I Russi ci diedero la facoltà di andarcene. Ci facemmo consegnare un lasciapassare e partimmo in tre, chiedendo spesso l’aiuto delle popolazioni locali che con noi si dimostrarono molte volte generose. Ci avevano detto di dirigerci verso Budapest dove avremmo trovato un Consolato Italiano. A Budapest arrivammo, ma non trovammo Italiani che potessero aiutarci.

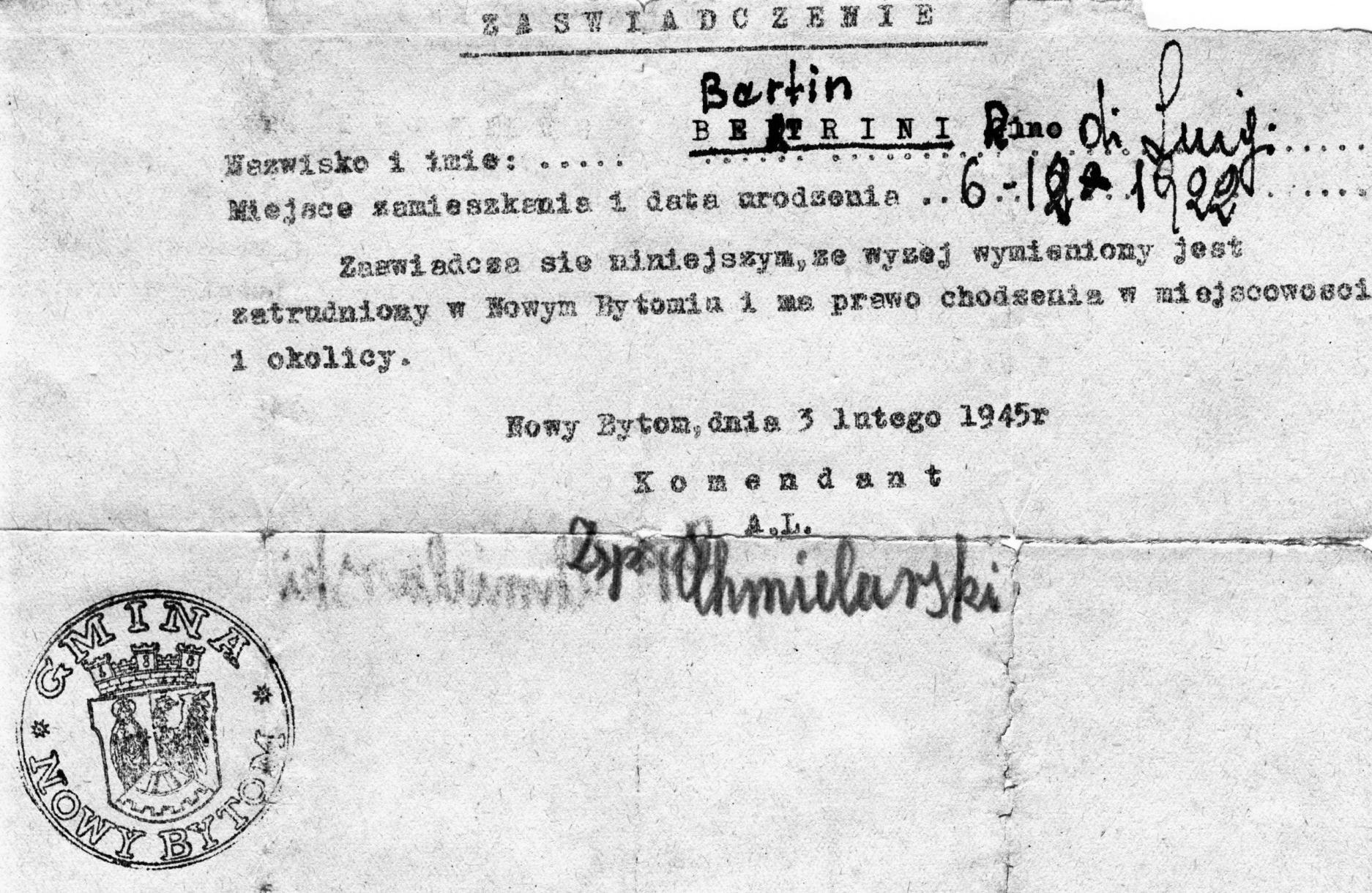

Permesso rilasciato in Polonia il 3 febbraio 1945 a Rino Bertin per poter tornare a casa.

Decidemmo allora di prendere un treno e di andare verso la Grecia. Il treno lo prendemmo ma, giunti a Belgrado, fummo fermati dalle truppe titine che avevano già occupato la città. Ormai il mio vestiario era ridotto in condizioni pietose. Oltre alla divisa dell’Esercito che mi era stata data a Padova, avevo un solo cambio di biancheria intima. Gli Jugoslavi ci rinchiusero nella prigione della città e poi, senza darci alcuna spiegazione, ci avviarono ad una località sul Danubio a lavorare come scaricatori di porto. La mia fu una delusione immensa ed una disperazione senza fine: avevo avuto la libertà ad un passo e mi trovavo in una condizione peggiore di quella del lager che avevo lasciato. Mi sostenne la speranza! La speranza è l’ultima a morire. Ma ormai ero arrivato ad uno sfinimento mortale perché la mia schiena era ridotta al limite della sopportazione. E non riuscivo a comprendere la situazione in cui ero venuto a trovarmi. Lo capii al mio rientro in Italia: eravamo stati considerati degli ostaggi in mano iugoslava fino all’esito del referendum del 1946 sulle scelta degli Italiani fra Monarchia e Repubblica. Se avesse vinto la Monarchia forse le mie ossa sarebbero in qualche cimitero di Belgrado. Quando fui rilasciato indossavo la sola divisa grigioverde sdrucita e logora, quasi trasparente e nessun capo di biancheria intima: mai nessuno ci aveva fornito una maglietta o un paio di mutande; io avevo consumato tutto.

Come fu la ripresa della vita una volta tornato a casa?

Sì, ero tornato, anche se in condizioni pietose. Forse la mano di qualcuno mi protesse: ho qui un’immaginetta sacra che mi fu consegnata nel maggio del 1944 durante una funzione religiosa, tenuta nel lager da un prete cattolico, probabilmente prigioniero anche lui. L’ho sempre tenuta con me.

Immagine sacra che dal maggio 1944 Rino Bertin ha sempre tenuto con sé.

Al mio ritorno fui subito ricoverato in un ospedale militare a Treviso e poi a quello del Lido di Venezia.

Quando mi fui alquanto ripreso, tornai a casa e mi ripresentai alle Officine Galileo dove avevo lavorato prima di partire per la guerra. Non fu facile per me farmi riassumere, date le mie condizioni.

Anche quella volta patii un’umiliazione: tutti noi pensavamo che al nostro ritorno, dopo le tribolazioni sofferte, avremmo avuto il massimo aiuto. Purtroppo i primi tempi del dopoguerra furono duri per tutti. Alla fine fui richiamato a lavorare nello stabilimento che mi aveva visto entrare ragazzino di 14 anni. Così si chiuse la mia esperienza di guerra. Penso che sia giusto che queste nostre vicende non vengano dimenticate anche perché possono insegnare qualcosa a quelli che verranno dopo di noi.

Intervista a cura di Bruno Savin

La scheda sul servizio militare di Rino Bertin e l’intervista sono tratte da: Bruno Savin, “E noi… chi siamo!?” 1939-1946, Battaglia Terme nella 2a Guerra Mondiale, Battaglia Terme, 2006, alle pagg. 410-412. Sono inoltre qui pubblicate le relative immagini.