Katowice, Alta Slesia, Campo di lavoro VIII B O/S I-T5, n° 25619. In questo lager Rino Bertin, privato di tutto e sottoposto a un duro lavoro, è sostenuto solo dalla speranza. Quando crede che il calvario sia finito, ecco l’incubo di una nuova prigionia.

Solo la speranza

RICORDI

DI UN EX PRIGIONIERO DI GUERRA

L’indicazione di alcuni luoghi e la descrizione degli avvenimenti che seguono si è potuta tracciare, oltre che con la mia memoria, anche con l’ausilio ed il gentile interessamento del Tenente Colonnello Bruno Savin, che ha effettuato ricerche storiche sul fronte greco.

Chiamata alle armi: 4 febbraio 1942. Ecco la data che sconvolse la mia vita e che è rimasta incisa nella mia mente, pesante quasi come fosse una lapide.

Vivevo nel piccolo paese di Battaglia Terme, dove ero nato.

Avevo compiuto da poco 19 anni quando mi giunse la cartolina di precetto che mi chiamava a compiere il mio dovere di soldato.

Certo, quell’annuncio sconvolse tutti i miei piani di libero e spensierato cittadino.

Mi ero inserito fino allora in una sana compagnia con amici meravigliosi, senza vizi né grilli per la testa.

Il nostro svago erano le escursioni in bicicletta sui colli e qualche spettacolo cinematografico proiettato al cinema della vicina Monselice.

Ma il passatempo preferito che occupava quasi tutti i nostri pomeriggi festivi era il partecipare a piccole e semplici festicciole, organizzate a casa di qualche amico, allietate, evento straordinario per quei tempi, dall’acquisto e dall’uso di un grammofono a tromba che accompagnava le nostre evoluzioni di ballerini. Ci si metteva continuamente in mostra per attirare l’attenzione delle ragazze.

Era ancora l’età della spensieratezza. Un vivere tranquillo e sereno aiutato anche dall’ambiente.

Da notare che Battaglia Terme, a pochi chilometri da Padova, era un paese piccolo ma molto laborioso, per le sue molteplici attività lavorative; basti pensare all’importante Istituto termale I.N.P.S., uno dei cinque presenti in tutta Italia, con i suoi 430 ospiti, a cadenza quindicinale. Inoltre, nel medesimo settore, i numerosi piccoli alberghi e pensioncine che operavano nel territorio: per questi ospiti la cura veniva effettuata nello stabilimento esterno di Sant’Elena.

Il mulino di macinazione per la produzione di farina, era uno dei più importanti del Veneto, ma soprattutto le note Officine Meccaniche Galileo, con circa mille dipendenti.

Ma la perla, il simbolo del paese, era indubbiamente costituito dalla importante linea fluviale, che permetteva la navigazione delle imbarcazioni per il trasporto delle merci nelle varie direzioni. Era veramente un bel vedere il brulicare di barconi che attendevano nel canale di sopra e di sotto la “butà” nei giorni di lunedì e venerdì. Era proprio il paese dei barcari.

La capacità ricettiva risultava elevata e di conseguenza, per noi giovani, non era difficoltoso l’inserimento al lavoro.

Pertanto, anch’io, ultimate le fatiche scolastiche, al compimento del quattordicesimo anno fui avviato al settore produttivo. Era anche logico contribuire e dare un aiuto alla famiglia.

Invitato dai familiari e dagli amici mi accingo ora a raccontare con sincerità i fatti più importanti della mia vita, prima da soldato, poi da prigioniero di guerra, ciò che mi è accaduto e tutti gli ostacoli che fortunatamente sono riuscito a superare.

In tutti questi anni i ricordi sono emersi sempre più lucidi.

Come dicevo innanzi, quella per niente desiderata cartolina, anche se non completamente inattesa, essendo in corso ormai da un anno e mezzo un conflitto spaventoso di cui nessuno ne prevedeva l’esito finale, rovesciò completamente tutti i miei progetti, mi scosse e mi impensierì per le possibili future conseguenze.

La chiamata era di presentarmi a Padova, alla Caserma militare “Montegrappa”, 20° Reggimento Artiglieria Motorizzata Piave, numero matricola 36479.

Partirono con me due cari vecchi amici coetanei: Bruno Tasinato di Battaglia Terme ed Enzo Brunazzo di Carrara San Giorgio, ragazzi che desidero menzionare per motivi che più avanti preciserò.

LA VITA DI CASERMA – ALCUNI ACCENNI

Malgrado il periodo bellico in caserma vigeva sempre una disciplina ferrea.

Gli addestramenti e le esercitazioni in piazza d’armi, con o senza armamento di guerra, erano estremamente impegnativi ed estenuanti. Spesso dovevamo percorrere, con qualsiasi tempo, marce a piedi di 40-50 km.

Nelle camerate non esistevano le tradizionali brande, queste erano sostituite con castelli di legno a due piani per naturali esigenze di capienza, perché, essendo in stato di guerra, il numero dei militari era molto superiore a quanto previsto in periodo di pace.

Ogni camerata conteneva dalle 140 alle 150 unità.

I lavatoi all’aperto erano le nostre docce, con l’acqua buona d’estate ma gelida d’inverno.

Il rancio veniva consumato sempre e con qualsiasi tempo all’aperto, seduti su qualche macigno ai bordi del cortile: questa era purtroppo la nostra mensa. Era assolutamente vietato entrare in camerata per qualsiasi motivo. La gavetta veniva lavata con acqua, terra o sabbia e fogliame.

Alla sera, se si era consegnati in caserma per punizioni subite, spesso assurde, ci aspettava un lavoro straordinario: la ramazzatura del cortile.

Se invece tutto filava liscio si aveva la tanto attesa libera uscita. Durata 3 ore. Anche l’uscita era rigorosa e controllata. Si usciva uno alla volta per verificare se l’uniforme era in perfetto ordine.

Il 10 luglio 1942 ci venne comunicato il trasferimento della nostra compagnia al 5° Reggimento Artiglieria contraerea, 148° gruppo, sempre in Padova.

Il Reggimento era una aggregazione di più batterie che venivano scomposte e smistate a seconda delle esigenze dei fronti di guerra. Ad esempio, nel mese di ottobre del 1942 arrivò l’ordine di invio di una batteria sul fronte russo. Purtroppo la sciagurata scelta cadde proprio anche sugli amici Bruno ed Enzo.

Fatale per loro perché a causa della battaglia, prima, e della disastrosa ritirata, poi, in quel rigido inverno del dicembre 1942 e gennaio 1943 nella sterminata steppa russa, non più fecero ritorno. Amici infinitamente sfortunati. Due delle famose “cento mila gavette di ghiaccio” erano le loro. Il ricordo della sventura che li colpì mi provoca dolore ed una forte rabbia. Ho pregato la luce divina che accompagni e vegli sempre su quei cari ed indimenticabili amici.

Ancora ciao Bruno, ciao Enzo.

Gennaio 1943. La drammatica ritirata dell’Armata Italiana in Russia (ARMIR).

Di sconosciuto [Public domain], attraverso Wikimedia Commons

LA DISLOCAZIONE IN GRECIA

Il 4 maggio 1943 ci venne comunicato l’invio del 148° gruppo al completo in Grecia, nella regione dell’Attica, località Atene, per la difesa sia della città che dei campi di aviazione della zona (Eleusi, Tatoi, Kalamaki).

Fummo inseriti nell’11a armata comandata dal generale Carlo Vecchiarelli, Capo di Stato Maggiore generale Cesare Gandini. La sede del comando era Atene.

In seguito ad accordi intercorsi tra la Wermacht ed il nostro Comando Supremo, l’Armata italiana si era trasformata in Armata mista italo-tedesca e dal 28 luglio 1943 era passata alle dipendenze operative del Comando Tedesco, Gruppo Armate del Sud-Est, con sede a Salonicco. Quindi al Comando di Armata era stato affiancato uno Stato Maggiore operativo tedesco con un proprio Capo di S.M. Secondo gli accordi questi doveva essere il consulente tecnico del comandante dell’ Armata per le truppe germaniche, rendere esecutive per esse le decisioni assunte, e costituire organo di collegamento fra il Comando di Armata ed il Comando Gruppo d’Armate tedesco.

Oltre alle divisioni di fanteria, dipendevano dal Comando di Armata anche il Comando Militare marittimo della Grecia occidentale (Marimorea) con sede a Patrasso (ammiraglio di divisione Giuseppe Lombardi) ed il Comando Aeronautica della Grecia con sede ad Atene.

Il totale delle forze italiane dislocate in Grecia all’8 settembre era di circa 7.000 ufficiali e di 165.000 sottufficiali e truppa.

Le forze italiane erano schierate a cordone, pressochè frantumate in piccoli e numerosi presidi lungo le coste e nell’interno per assicurare l’ordine nel territorio, la difesa costiera e la repressione delle forze partigiane.

Per contro le forze germaniche, dotate in larga misura di unità corazzate e blindo-corazzate, erano raccolte in grossi blocchi con funzione di manovra, vere e proprie riserve mobili, e perciò schierate su posizioni centrali, sempre pronte ad intervenire in qualsiasi momento ed in ogni direzione.

Se ne può subito dedurre che, per il solo effetto del diverso schieramento, la situazione delle forze italiane, in caso di contrasto, sarebbe divenuta insostenibile, con l’aggravante che esse erano rinserrate fra la costa e le truppe mobili tedesche, o addirittura frammischiate ad esse, ciò che consentiva ai comandi germanici il controllo di tutti i collegamenti e servizi, fino al punto di regolare persino alcuni rifornimenti basilari.

Quanto agli effettivi l’apparente vantaggio numerico degli Italiani era neutralizzato dall’assenza di forze corazzate o motorizzate e dall’armamento antiquato.

Notevole fra le truppe lo stato di disagio per l’insabbiamento o la sensibile riduzione delle licenze, le difficoltà alimentari, i disservizi postali, le ripercussioni per i bombardamenti aerei, la scarsezza di oggetti di vestiario e di calzature, la malaria imperante quasi ovunque, che in alcune compagnie raggiungeva anche circa il 60%.

Oltre al chinino, per sconfiggere la malaria eravamo invitati ad imparare a fumare. Sembrava che la sigaretta allontanasse la zanzara e di conseguenza fosse un antidoto contro la terribile malattia.

La consistenza organica dei reparti era sensibilmente ridotta. In sintesi, una situazione logistica precaria, soprattutto per la crisi dei trasporti e delle disponibilità alimentari, che era, purtroppo, nota agli ufficiali di collegamento tedeschi.

Verso la popolazione greca il Comando dell’Armata aveva svolto in genere azione politica moderata e pacificatrice; la condotta dei nostri militari era improntata a senso di umanità.

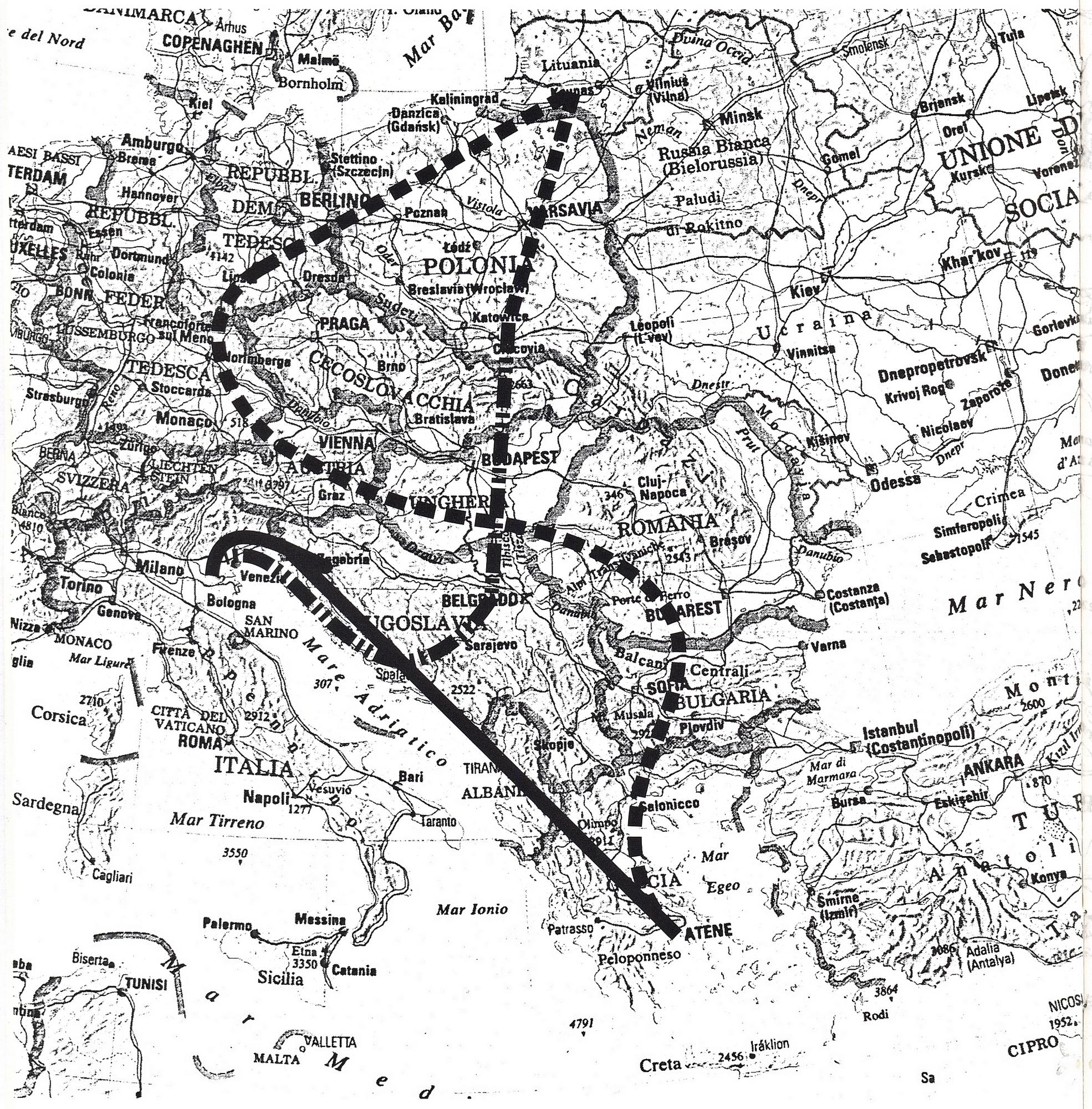

La cartina mostra il tragitto compiuto da Rino Bertin nel corso della sua drammatica esperienza di guerra.

CON L’ARMISTIZIO INIZIA IL CALVARIO

E venne l’8 settembre 1943, che diede l’illusione della fine delle ostilità, e così il conseguente ritorno in patria. Ebbero inizio invece i giorni di sventure, di immani sofferenze, di privazioni, di frustrazioni, ma soprattutto di continue umiliazioni, diciamo pure inizio di un malefico calvario.

Il generale Vecchiarelli, considerando inutile ogni resistenza data la netta inferiorità d’armamento delle nostre truppe, cercò e raggiunse un accordo con il Comandante in Capo delle forze tedesche teso ad assicurare il rimpatrio dell’Armata, anche se in condizioni di pieno disarmo.

Ma i Tedeschi non rispettarono questo patto.

Il giorno appresso fummo fatti prigionieri. Una compagnia tedesca, meglio organizzata, maggiormente determinata ed armata fino ai denti circondò la nostra base e ci costrinse alla resa: non vi fu possibilità di reazione.

Nel campo di aviazione di Kalamaki, un aviere che aveva opposto resistenza venne ucciso. Caso più emblematico fu l’eroico sacrificio dei componenti la divisione di fanteria “Acqui” ed altre unità. L’estrema difesa delle isole di Cefalonia e Corfù si concluse con il massacro della maggior parte delle forze italiane.

Sequestrato l’armamento ed i mezzi di locomozione fummo raggruppati in campi di raccolta.

Partiti da Atene il 14 settembre fummo caricati tra spintoni e bastonate in vagoni da bestiame pregni di fetore nausante. Ogni vagone conteneva circa 45 prigionieri. Le porte furono chiuse dall’esterno. Partimmo per destinazione ignota. Si seppe poi il percorso: tutto il territorio greco, gli stati di Bulgaria, Romania, Ungheria, Austria, tutta la Germania passando per Berlino, Prussia Orientale e ingresso nello stato di Lituania, in una località nei pressi della cittadina di Kaunas.

Il viaggio durò 15 interminabili giorni.

Ti senti solo e terribilmente abbandonato: basti pensare che in 34 mesi di dura e massacrante prigionia ricevetti e diedi soltanto due volte mie notizie alla famiglia, successe nei primi mesi, poi niente più.

Ignoravo completamente il destino dei miei cari. Un cruccio che mi assaliva di continuo.

Generalmente si viaggiava soltanto di notte dovendo lasciare libera la rete ferroviaria per i loro spostamenti e rifornimenti logistici di guerra.

Di giorno perciò ci veniva concessa l’apertura e l’uscita dai vagoni per una leggera rifocillazione a base di un pezzo di pane scuro ed una gavetta di brodaglia, ma soprattutto per il ricambio dell’aria resa ormai irrespirabile.

Dopo qualche giorno di viaggio, viste le condizioni estreme ed insostenibili all’interno dei carri, non potendo esserci alcun tentativo di evasione o di fuga in quanto la vigilanza era estremamente rigorosa, e perché ci trovavamo in territorio tedesco o controllato dai Tedeschi, fu fatta richiesta al comandante del convoglio di poter usufruire dei tetti dei vagoni come giacigli per la notte, questo consentiva di poter ottenere più spazio a chi rimaneva all’interno dei carri e per chi saliva sul tetto la possibilità di allungare a proprio piacimento gli arti inferiori.

Quindi, avvolto con una coperta, fui uno tra quelli che affrontarono il resto del viaggio sopra il tetto. Dato il pericolo, non so se questo sia da considerarsi un gesto temerario o incosciente.

Dopo lunghe ed interminabili ore e giorni di viaggio, arrivammo al nostro primo lager, in Lituania.

Nella regione faceva un freddo da cani e noi vestivamo ancora con gli abiti leggeri con i quali eravamo partiti da Atene. Brutta sorpresa fu quella di trovare il campo imbiancato di neve.

Eravamo in gravi difficoltà per la fame e per la debolezza. Il nostro camminare era estremamente pesante. Allora le S.S., sempre più inferocite, accompagnavano le loro urla con energiche spinte.

Quel lager non era campo di lavoro, ma di smistamento per i vari campi sparsi nei territori occupati.

Ogni giorno, nel breve tempo di permanenza, ci veniva rivolta la domanda se volevamo aderire alla Repubblica fascista di Salò o alla Wermacht: i pochi che aderirono passarono in altra zona.

Io, dati i miei trascorsi di antifascista, com’era naturale, non aderii a nessuna delle due proposte. Ero uno di quelli del “no”.

Rimasi quindi in attesa della futura destinazione.

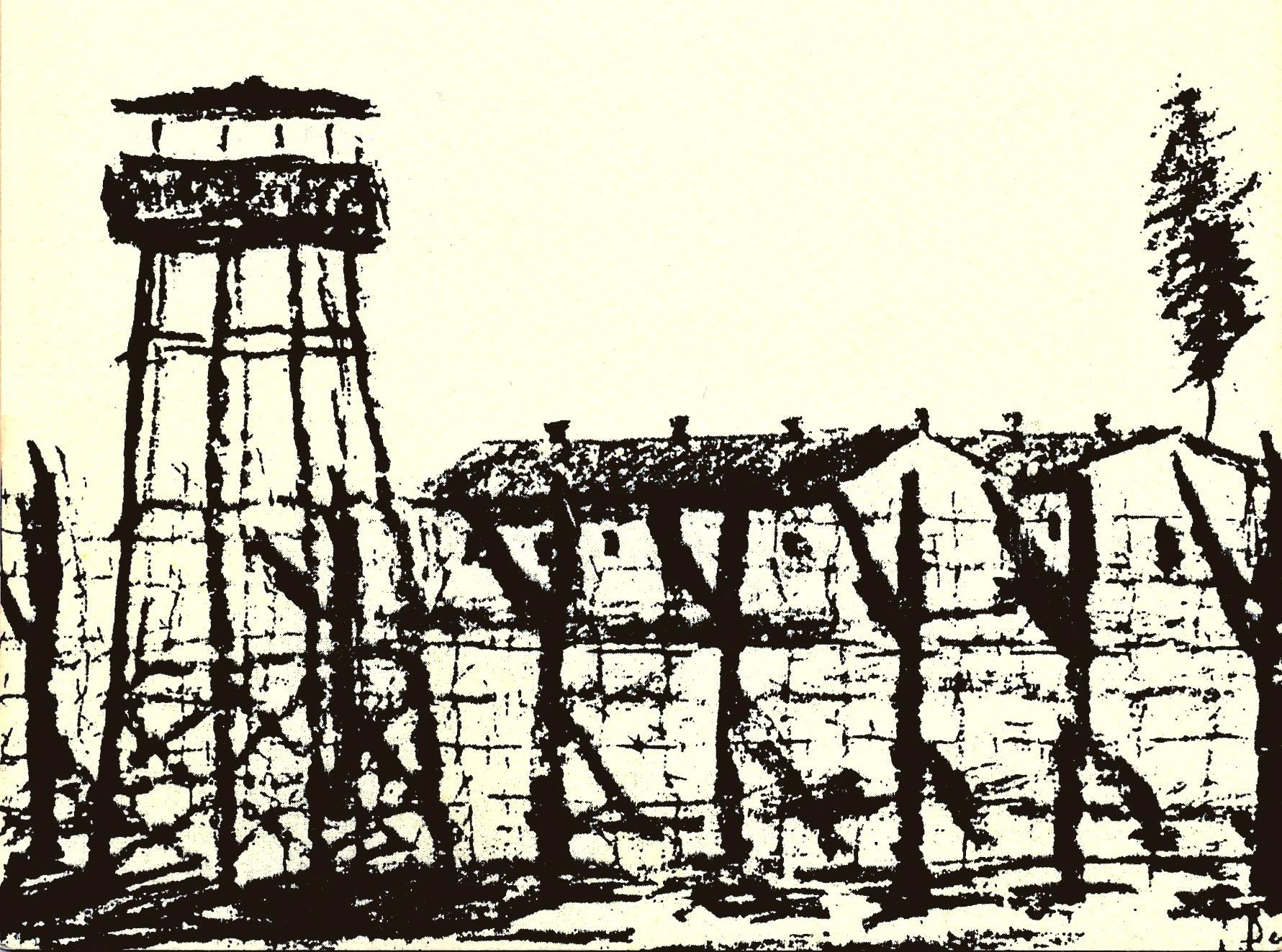

QUALCHE ACCENNO SUL LAGER

Il campo consisteva in una immensa estensione. All’entrata si notava soltanto qualche edificio che, si seppe poi, doveva servire per la direzione; il resto era costituito da infiniti comignoli (o tetti) sopra il suolo, ciò significava che il nostro giaciglio non erano che buche scavate sul terreno, due metri di altezza, cinque di larghezza e venti di lunghezza. Si fa presto ad immaginare lo sgomento che ci invase, constatando che quella doveva essere la nostra dimora. Venimmo a conoscenza che l’anno precedente, in quel campo, erano periti per fame, freddo e stenti almeno 6 mila Ebrei.

Per sopperire al notevole disagio, costretti a dormire in quelle condizioni a contatto diretto con la terra inzuppata d’acqua, si corse in qualche modo ai ripari, cercando, nel vasto campo, paglia o fogliame che potesse in qualche modo fare da cuscinetto, per alleviare la gravità della situazione.

Per nostra fortuna la permanenza fu di breve durata.

Il 10 ottobre 1943 partenza da quell’orrendo campo per la nuova destinazione, sempre con le S.S. irritate al massimo per il nostro ostinato rifiuto a non aderire alla loro causa.

Dunque, partenza e attraversamento di tutta la Polonia con destinazione Friedenschütte (a quel tempo le località ed i paesi avevano tutti nome tedesco), in provincia di Katowice, campo di lavoro Stanlager, VIII B O/S I-T5.

È superfluo ricordare che ad accoglierci c’erano le nuove milizie, sempre S.S., che ci presero in consegna.

Da quel momento noi eravamo soltanto un numero. La mia targhetta portava il n° 25619.

Rino Bertin all’arrivo al campo di concentramento.

Foto tratta da: Bruno Savin, “E noi… chi siamo!?” 1939-1946, Battaglia Terme nella 2a Guerra Mondiale, pag. 411.

Mi sentivo mancare la terra sotto ai piedi, completamente vuoto ed annientato.

Ci accompagnarono nelle baracche di legno. I posti letto erano i già da noi conosciuti castelli in legno a due piani con materasso di paglia, naturalmente senza lenzuola. Dalla partenza dall’Italia erano diventate le ormai eterne sconosciute, ed era un sogno l’accarezzare e strofinare il loro morbido tessuto.

Durante il riposo, se interrompevi il sonno, spesso inquieto per evidenti motivi, ti trovavi circondato da eserciti di cimici, dal colore rosso, che tranquillamente passeggiavano ai lati o sopra il corpo. Eravamo costretti, senza alcuna alternativa, a convivere con questi ospiti per nulla graditi.

Il giorno successivo fummo inviati in una delle tante fabbriche che esistevano in quella zona, divisi in varie squadre. I turni di lavoro duravano 12 ore, alternati, una settimana di giorno, l’altra di notte, con una sola mezz’ora per mangiare.

Al mattino colazione con caffè (così lo chiamavano loro, forse per il colore), più 200 grammi di pane scuro e 10 grammi di margarina. Il pranzo era costituito da un miscuglio di erbe, oppure di rape bianche. Due volte al mese, di domenica, giorno di riposo, ci veniva fornito un pranzo del tutto eccezionale rispetto a quanto dovevamo ingerire nei giorni lavorativi, a base di kartoffeln (patate) e qualche pezzettino di carne.

Erano campi collegati e dipendenti da Auschwitz, nei dintorni della Alta Slesia.

Praticamente erano filiali del campo centrale e si trovavano tutti vicini a fonderie, a fabbriche varie ed a miniere di carbone.

Nel 1943 eravamo ben 61 mila lavoratori.

Per quanto riguardava il compito affidatomi posso dire di essere stato abbastanza fortunato.

Ero stato assegnato al reparto saldatori autogeni, lavoro alquanto leggero rispetto ad altri. Però anche nel mio caso, quando si doveva operare all’aperto, visto il clima micidiale di quelle zone, e quando in particolare in quel rigido inverno soffiava il vento ed imperversavano le tormente di neve, non c’era proprio da stare allegri.

A peggiorare le cose si aggiungevano anche l’indebolimento e la spossatezza derivanti dalle insufficienti calorie che ci venivano somministrate.

Ma anche in quelle disagiate condizioni si doveva lavorare, si doveva produrre, ed ogni loro richiamo o invito era farcito dalle parole “per il bene del grande Reich”!!!

In certi periodi, i più tranquilli, ma purtroppo brevi, quando si operava in reparto, al coperto dalle intemperie, il lavoro era organizzato in coppie.

lo e l’altro mio collega operavamo nel reparto femminile, a diretto contatto con operaie polacche che non erano prigioniere, ma che abitavano nei paesi dei dintorni, e che raggiungevano giornalmente il posto di lavoro: infatti loro erano regolarmente stipendiate ed in regime di libertà. Erano persone molto sensibili e comprensive e capirono presto il nostro dramma di prigionieri. L’unico aiuto che potevano offrirci era di lenire la fame: ci allungavano di nascosto, di tanto in tanto, piccole razioni di pane. Noi riconoscenti ringraziavamo.

Per sopravvivere tutti i mezzi, leciti o meno, erano consentiti. La fame, la tremenda fame che imperava ti faceva compiere cose che in periodi meno difficili avresti evitato sicuramente. Per vincere i sempre più acuti crampi da fame, io e tutti gli altri avremmo venduto e contrattato, se fosse stato possibile, anche l’anima. Si poteva vendere e svendere di tutto. Mi sono privato, sempre per pane, solo per pane, di piccoli oggetti acquistati in Grecia, che avevo previsto di portare in patria con l’intenzione di regalarli ad amici e conoscenti. Compere fatte con notevoli sacrifici. Mi sono privato perfino dell’orologio da polso e di altri oggetti affettivi.

Non era certo onorevole il nostro comportamento, ma di fronte all’emergenza tutto può essere capito e giustificato.

Plastico del campo di campo di lavoro Stanlager, VIII B. Łambinowice, Museo Centrale dei Prigionieri di guerra.

Julo [Public domain], attraverso Wikimedia Commons

Parlavo della fortuna che mi favorì rispetto ad altri miei compagni di sventura. Ad esempio in un reparto, da loro chiamato “Kocherai”, la fatica era micidiale.

Qui il lavoro consisteva nella trasformazione, attraverso grandi forni, del carbone vergine, che arrivava con le funivie direttamente dalle miniere, in carbon coke.

A trasformazione avvenuta si aprivano le grandi porte che si trovavano nei piani superiori, il materiale, ancora incandescente, scendeva e veniva raffreddato con acqua spruzzata da pompe, incarico questo assegnato a prigioniere femminili di nazionalità ucraina.

Il carbone una volta sceso alla portata dei lavoranti italiani, veniva caricato con grandi forche metalliche per riempire circa 150 vagoncini che lentamente scorrevano su rotaie.

È facile capire che, oltre all’enorme fatica, quello che più colpiva l’organismo erano le esalazioni che il gas emanava e che lentamente distruggeva il fisico. Queste squadre erano formate da 30 operai per turno.

Essendo lavoro estremamente faticoso, i turni, a differenza dei nostri, erano di 8 ore giornaliere. Al termine della prigionia questi sfortunati commilitoni erano rimasti soltanto in 3 o 4 per turno. Gli altri, per le terribili disumane condizioni di lavoro si erano gravemente ammalati o erano già morti.

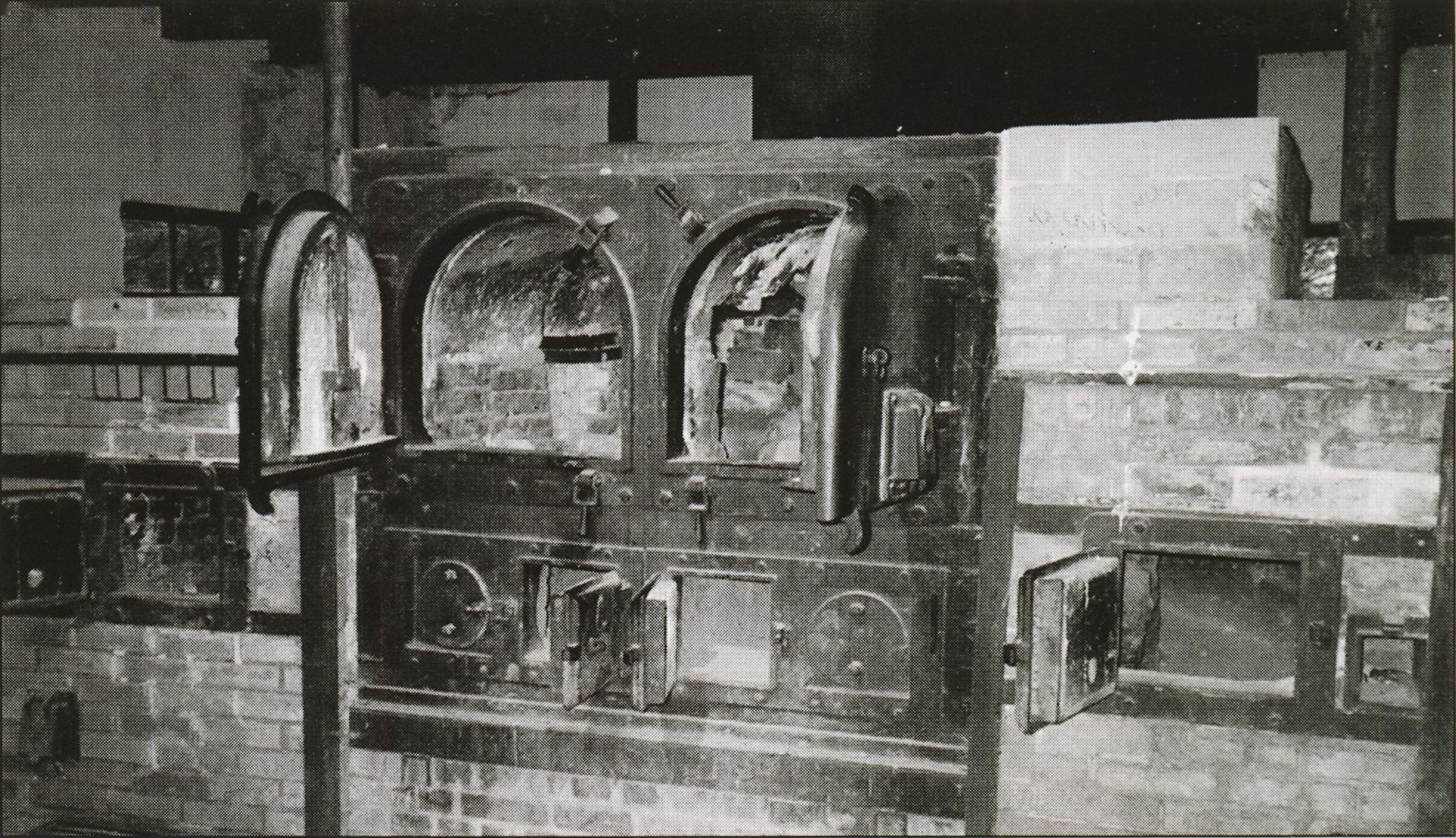

I deceduti venivano sostituiti con altri prigionieri, preferibilmente ebrei o russi. Per gli ammalati si conosceva già la sorte: il Comando tedesco non concepiva il dare assistenza a chi ne aveva bisogno, come detta la legge umana, ma disfarsi il più presto possibile attraverso i loro macabri strumenti di morte.

La Germania per la sua sete di conquista diede inizio alla seconda guerra mondiale. Tra il 1939 ed il 1940 aveva occupato l’Austria, la Cecoslovacchia, la Moravia e dato inizio all’invasione di una parte della Polonia. L’altra parte, con accordi bilaterali, fu lasciata alla Russia.

Fu da quel momento che i Tedeschi cominciarono il sistematico annientamento degli Ebrei polacchi. Quasi sei milioni furono gli sterminati.

I RASTRELLAMENTI

Con l’armistizio, infrangendo gravemente gli accordi internazionali stipulati da tutti i coinvolti nel conflitto, i Tedeschi violarono i patti nel trattamento dei prigionieri di guerra e degli internati civili nei lager.

I rastrellamenti avvenivano in tutti i luoghi e a tutte le ore e con metodi barbari e feroci.

I provvisori padroni del nostro paese si sentivano autorizzati a deportare tanta “merce umana” nella loro Germania o negli stati di recente loro occupazione.

Secondo loro l’Italia “aveva tradito” perché si era ritirata da una guerra ormai del tutto fallita.

A guerra finita (dopo l’armistizio) i soldati italiani erano oltre 2 milioni; ebbene, circa un terzo di essi furono deportati e oltre 630.000 presero la via dei lager. Ne perirono almeno 42.000.

Ad innescare la miccia della resistenza furono i continui rastrellamenti, le deportazioni ed il bisogno di liberarsi dell'”alleato” nemico tedesco.

I LAGER TEDESCHI

La popolazione tedesca non era forse informata dell’orrendo sistema di epurazione escogitata. Tutto ricadeva sul regime, su Hitler, su Himmler, su Goebbels, su Hess, su Eichmann e sugli altri aguzzini che si macchiarono di tremendi crimini.

I prigionieri ed i civili rastrellati furono dunque deportati in Germania nei famigerati lager.

Questi luoghi di maltrattamento, di sevizie, di umiliazioni, di tortura e di morte erano diverse centinaia, sparsi in tutta la Germania (che comprendeva anche gli ex stati di Polonia ed Austria, già occupate).

sconosciuto [Public domain], attraverso Wikimedia Commons

sconosciuto [Public domain], attraverso Wikimedia Commons

I principali erano ad Auschwitz, a Mauthausen, a Dachau, a Buchenwald. I sistemi di sevizie erano identici in tutti i lager. Recintati da reticolati spinati carichi di alta tensione e muniti di torrette armate, questi agglomerati di vite umane erano sorvegliati da guardie dal comportamento di belve infuriate.

Il primo rito nazista nei lager era l’immatricolazione dell’individuo, le impronte digitali e la foto segnaletica.

I prigionieri venivano distinti in tre categorie: internati politici, prigionieri di guerra ed ebrei.

Ognuno con il suo numero veniva inviato nei campi di lavoro.

I sopravvissuti ai vari tormenti finivano in parte nelle camere a gas, nei forni crematori ed alla fine gettati nelle fosse comuni che essi stessi si scavavano.

Questo il modo con cui l’uomo fu trattato da un altro uomo.

In Italia, ma specialmente nei concentramenti della Germania, dell’Austria e della Polonia questi aguzzini comandavano con assoluta crudeltà.

Il più grande ed il più criminale di tutti i campi, come già ampiamente documentato, era quello di Auschwitz-Birkenau. Qui non ci fu rispetto di nazionalità, di politica, di religione, di umanità. Qui vennero uccisi a milioni. Qui dovevano finire tutti gli ebrei e tutti i prigionieri di guerra sovietici.

Al lavoro veniva selezionato il 25% degli ebrei. Il resto era destinato allo sterminio.

I forni crematori del campo di concentramento di Dachau.

Ariano: era detto l’indoeuropeo discendente dal leggendario popolo Ario. I tedeschi si ritenevano i puri rappresentanti della razza ariana.

I.M.I.: Internati militari italiani.

Gestapo: Polizei (Polizia segreta di stato) creata nel 1933 da H. Goering.

Lager: In tedesco significa letterarmente campo, ma divenne sinonimo di “campo di sterminio”. Vi morirono ben 6 milioni di persone dal 1941 al 1945.

Revier: ospedale dei lager o, meglio, il luogo dei selezionati alla morte o ai lavori forzati.

Stalage: erano i campi dove si trovavano gli Italiani.

S.S.: Schutz Staffeln (squadre di sicurezza), erano reparti di protezione noti per la loro ferocia. Nati con Himmler nel 1929.

Wehrmacht: l’esercito tedesco.