La trachite estratta sin dall’antichità dal monte Lispida veniva trasportata attraverso la via fluviale, arrivando fino alla laguna veneta.

LISPIDA: VICENDE DELLA TRACHITE EUGANEA

MARIA CHIARA BILLANOVICH

Le famose “priare”

che almeno dall’età medioevale

fornirono materiale da costruzione

e da pavimentazione

a Padova e a Venezia.

Gradinata in trachite alla base del colle di Lispida (Foto Vergani, 1992).

Percorrendo la statale adriatica che da Padova porta a Monselice, superata Battaglia, vediamo poco oltre sulla destra al di là del canale elevarsi il colle di Lispida, dove, nonostante la crescita del manto boschivo, permangono a tutt’oggi ben visibili le tracce dell’intensa attività estrattiva plurisecolare di una tra le migliori trachiti da taglio degli Euganei. Si dice che vi fossero cave attive sin dall’età romana 1: certo la loro coltivazione sui fianchi del monte comincia ad essere documentata solo dopo il 1150, anno in cui, per donazione di papa Eugenio III, detto monte e, di conseguenza, i preziosi giacimenti lapidei divennero proprietà del monastero intitolato a S. Maria, all’epoca occupato da chierici agostiniani, che sorgeva ai suoi piedi sul versante occidentale, nell’esatto punto nel quale si trova l’attuale villa Italia con le relative adiacenze, eretta sui resti dell’insediamento religioso in seguito alla soppressione dell’ente decretata dal governo veneziano nel 1780. Un ente dalla storia alquanto travagliata: dopo il 1250 era passato infatti a monache benedettine, nel 1436 ai canonici secolari di S. Giorgio in Alga, poi (1443) ai girolamini, ossia la congregazione dei poveri eremiti di Pietro Gambacorta da Pisa, in seguito (1467) ai certosini e, da ultimo (1485), all’indomani di un’aspra contesa, di nuovo e definitivamente ai medesimi girolamini.

Ora è proprio di queste cave − chiamate nelle fonti “priare” − e del loro funzionamento e organizzazione specie a partire dal XV secolo che vogliamo qui occuparci, sia pure entro limiti di necessità ristretti. E affinché il lettore abbia immediata la percezione concreta del ruolo da esse svolto diciamo subito che grazie proprio a piere masegne e selesi estratte da Lispida si poterono edificare in Padova su larga scala case e palazzi, chiese e monasteri − come riferisce ammirato nel 1560 Bernardino Scardeone −, nonché, aggiungiamo noi, l’imponente cinta muraria avviata nel maggio del 1515 dal capitano generale della Serenissima Bartolomeo d’Alviano o la nuova selciatura delle vie e piazze decisa nel gennaio del 1536, mentre consistenti quantitativi di materiale “buono per fabbriche” partivano sempre da Lispida alla volta anche di Vicenza, Este e Ferrara.

Ma di quei massi informi di trachite che pesassero dalle 30 libbre in su 2 si avvalse principalmente Venezia a iniziare dalla metà del ‘400 − fino ad aggiudicarsi nel 1462 una sorta di monopolio della produzione 3 −, per realizzare le “difese a mare” della sua laguna, i famosi murazzi, intendiamo dire, costruiti a sostegno dei lidi assaliti dalle forze congiunte dell’acqua e del vento.

Ebbene, nel XV secolo risultano in funzione sette “priare”, coltivate sui versanti occidentale e meridionale del colle. Tre di esse prendevano il nome dalla posizione occupata lungo la strada che da sud conduceva al cenobio sito sul lato ovest del monte, cioè la “priara prima”, la “seconda” e la “tertia” andando verso il monastero; compaiono poi la “priora” presso il monastero, la “priara del canaletto”, la “priara magna” e la “priara drio la chiesa”, per la quale i padri si riservarono sempre dei diritti particolari − i tempi e il ritmo di estrazione vi erano infatti prescritti dallo stesso priore − onde tutelare la pace e il silenzio nei momenti del servizio liturgico e delle ore di preghiera.

La cava grande di Lispida in un dipinto del 1865. Era profonda già allora 180 piedi (60 metri), come è precisato nell’ex-voto (Padova, Basilica di Sant’Antonio).

Il materiale trachitico fornito comprendeva una produzione di maggior pregio, che veniva sottoposta in loco ad operazioni di sgrezzatura, sbozzatura e squadratura, ossia pietre da costruzione e pavimentazione o utilizzate a scopi ornamentali, e i sassi da lido, i poderosi blocchi usati come frangiflutti per la protezione dei litorali veneziani.

Nelle cave vediamo impiegato personale specializzato nelle varie fasi di estrazione e lavorazione della pietra, vale a dire i maestri “priaroli”, che erano coadiuvati da manodopera più o meno generica e da garzoni in via di apprendimento del mestiere. Vi si lavorava in piccole squadre, formate da un minima di tre a un massimo di sei persone − è il caso della “priara magna” −, sotto la direzione di un capopriara che, oltre alle mansioni sue abituali, svolgeva anche un ruolo organizzativo e di coordinamento. Di queste maestranze la maggior parte era nativa dei paesi o centri limitrofi (Pernumia, Monticelli, Rivella, Monselice, Battaglia), ma non mancavano − cosa che del resto si registra in ogni mestiere connesso all’edilizia − gli immigrati provenienti soprattutto dall’area lombarda e dalmata.

A Lispida vivevano in casoni, i poveri ripari di legno e paglia costruiti sul posto per l’occasione, non potendovi portare donne o mogli se non eccezionalmente, previa licenza del priore. Al fine di tutelare il patrimonio arboreo del cenobio − un buon tratto del monte era infatti occupato dal bosco, mentre i pendii erano coltivati a vigneto, oliveto e frutteto −, veniva ad essi parimenti vietato tenere animali di sorta, eccettuati uno o due cavalli per “priora” − da lasciar rinchiusi in appositi recinti −, indispensabili al traino dei pesanti carri di pietre.

Estrazione e trasporto della trachite dalla cava, da una cartolina del primo Novecento.

Sottostava a precisa regolamentazione anche il taglio e la raccolta della legna necessaria come materiale da combustione o da lavoro, da eseguirsi solo in zone tassativamente stabilite dal priore, ed eventuali danni arrecati andavano ipso facto risarciti. Gli attrezzi e gli strumenti di lavoro talvolta erano proprietà dei religiosi, più frequentemente dei “priaroli”, sui quali gravavano comunque i costi per mantenerli in buono stato rimediando alla loro usura. Un’usura peraltro notevolissima, considerato il tipo di attività e funzione svolta, che spiega e giustifica la ricorrente presenza nelle “priare” di un fabbro chiamato a riparare leve, ascie, mazze, picconi, martelli e zappe di ferro, nonché carriole, cassoni e carrette “da menare pietre”.

Di grande interesse, valutata la scarsità delle testimonianze che di solito contraddistingue l’argomento in età medioevale, è tutta la normativa dedicata al “modo che s’ha a tenere nel lavorerio dele priare”, registrata nelle fonti a nostra disposizione con chiarezza singolarmente viva. Seguendo il costume e la consuetudine, leggiamo infatti negli atti, le cave “se lavorino da basso e non da l’alto” e si “cavino sempre equalmente, cioè cusì de soto como de supra et cusì per largheza”, scavando dalla base “fin soto che se puol e che suol far li boni maistri”.

Categorica era inoltre la clausola, comportante dure sanzioni in caso di inadempienza, relativa alla condizione dei piazzali di cava, che andavano mantenuti all’esatto livello in cui si trovavano e soprattutto in perfette condizioni di pulizia, liberandoli di continuo dagli scarti di coltivazione e lavorazione (ruynazi), da trasportarsi nei luoghi di discarica preventivamente fissati o là dove se ne presentasse la necessita di utilizzo: si trattasse, per limitarci a due campioni, di costituire materiale di rivestimento del fondo della nuova “viatella” che dal cenobio sarebbe arrivata alle stalle “della mandria delle vacche”, come si verificò nel 1481, oppure, nel 1519, per sanare un’area paludosa.

Passando ai metodi di conduzione, il monastero, a seconda dei periodi e dei religiosi che lo occupavano, praticò la gestione diretta o l’appalto dell’attività estrattiva. Nel primo caso − ed è quanta fecero, per esempio, i certosini dal 1467 al 1485 − le cave venivano concesse in lavorazione, con cadenza quasi di consueto triennale, separatamente le une dalle altre a maestri “priaroli” diversi e si ricorreva a un fattore, pur esso “priarolo”, incaricato di controllare che i termini contenuti nei contratti trovassero corretta applicazione e di denunciare eventuali furti di pietre o danni inferti alle colture e al bosco da parte di uomini o animali. Una volta effettuata la vendita della trachite, vendita che spettava esclusivamente al priore o a chi ne fosse da lui autorizzato, il pagamento delle maestranze avveniva in ragione della metà degli utili della produzione pregiata estratta e condotta sulla riva del canale di Lispida, con in più il diritto per i padri di avere da ogni “priora” un carro 4 al mese di pietre da “selice” e un'”opera”, pure mensile, a richiesta del priore, mentre per i sassi da lido, escavati e trasportati all’imbarco, si pattuiva una retribuzione a cottimo, indipendentemente dal prezzo di realizzo.

Nella seconda eventualità, che fu invece adottata dai girolamini, si davano tutte le cave in locazione ad un unico titolare, che si sarebbe occupato dell’organizzazione dell’attività estrattiva, della vendita del materiale e degli oneri relativi al personale e ai mezzi occorrenti al trasporto via acqua.

Nel corso del secondo Quattrocento gli assegnatari dell’ambita concessione, di continuo sollecitata con donazioni al monastero, sono sempre membri di famiglie appartenenti al patriziato veneziano o all’elite economica padovana: a ulteriore, significativa testimonianza circa la politica di sfruttamento e penetrazione nei settori a più alto indice di resa dell’entroterra perseguita dalle aristocrazie urbane del tempo.

Rimanendo nell’ambito del XV secolo, va poi subito aggiunto che il cenobio si limitava a riscuotere dal detentore dell’appalto un canone in denaro annuo, oltre a riservarsi la proprietà di una parte (la metà, un terzo, oppure un determinato numero di carri) delle pietre da muro e da “selice” tradotte suI canale di Lispida, con l’aggiunta di “pria una da colmello al mese” e “una pria grande per chadauna priara al anno, la quale sia suficiente dal mistiero deli bochalari”: cioè un grosso blocco trachitico utilizzato dai vasai ceramisti per realizzare forni da riverbero o capaci mortai.

Quando però entriamo nel Cinquecento, l’obbligo dei conduttori, che risultano ora per la quasi totalità nativi di Monselice o di Battaglia, consiste di norma nel corrispondere ai padri un tanto al “miliaro” 5, esente da ogni imposta e spesa, per i carichi dei sassi da lido e la metà degli utili delle masegne e selesi, detratti i costi di manodopera e trasporto. Tutti gli accordi di lavorazione, la cui durata divenne regolarmente triennale, prevedevano poi il divieto di effettuare vendita alcuna di materiale se non previo invio della “bolletta” al priore, segnalante l’indicazione della sua qualità, quantità e destinazione, e di aggiornare il saldo ai frati di mese in mese.

Questo sistema avrà una brusca interruzione il 18 febbraio del 1568, giorno in cui a Venezia il Magistrato alle acque deliberò che il trasporto (condotta) dei massi di trachite forniti dalle cave di Lispida per la “riparazione dei pubblici lidi” fosse messo all’asta e aggiudicato alla persona che si fosse offerta di eseguirlo a prezzo minore, i doveri della quale, nei confronti del monastero, si riducevano all’impegno di pagare ai reverendi l'”ordinario” di 2 soldi al “miliaro”.

Fu un’amara sorpresa per i girolamini, che si videro di punta in bianco sottratta la libera gestione delle loro “priare”: gestione passata nelle mani del Magistrato veneziano e dell’assegnatario della “condotta” (partitante), giacché l’appalto del trasporto e della vendita non poteva che implicare modifiche profonde dell’intero metodo di conduzione praticato. Invano i religiosi inviarono ai “Savi et esecutori alle acque” una lettera di vibrate proteste nel 1571, cui ne seguirono altre, numerose, lungo tutto il XVII secolo e pure agli inizi del XVIII: la prassi adottata dalla Serenissima resterà in vigore sino al momento della soppressione di S. Maria.

In che forma e con quali mezzi, chiediamoci adesso, si effettuava il trasporto del materiale? A questo proposito va preliminarmente posta in evidenza una fortunata situazione ambientale toccata a Lispida. Vogliamo dire che, al di là degli indubbi pregi tecnici della trachite da taglio, risultò determinante per lo sviluppo e l’incremento dell’attività di escavazione la vicinanza delle “priare” alla fitta rete di canali navigabili, che permetteva un rapido collegamento a costi inferiori con i maggiori centri dell’entroterra e in particolare con il mare, principale via di smercio dei prodotti lapidei ancora alla metà del Novecento. Costi inferiori, s’è detto, ma che restavano comunque elevatissimi, visto che arrivavano ad incidere in ordine al 65%, di contro al 16% da addebitarsi a quelli di estrazione.

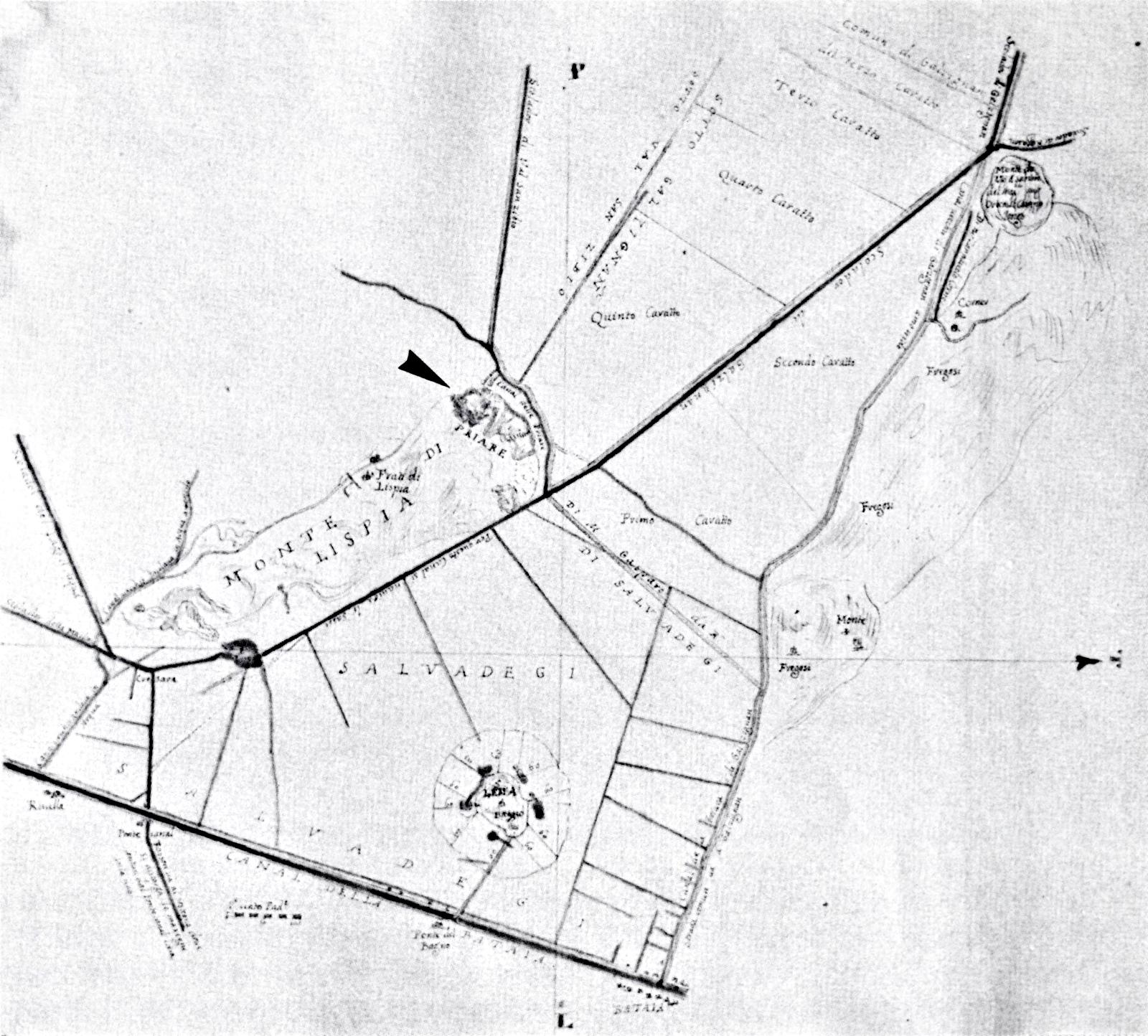

I massi dunque estratti dalle cave, da principio coltivate − richiamiamolo − sui versanti occidentale e meridionale del monte, dopo esser stati sbozzati, squadrati e divisi secondo la qualità sui piazzali antistanti, percorrevano un breve tragitto via terra su carri a due o a quattro ruote giungendo sino alla riva del canale di Lispida, che scorreva − fra un attimo confermeremo anche con un supporto cartografico quanto andiamo esponendo − da ovest verso est, fiancheggiando lungo il lato sud le pendici del colle. Questo primo trasporto era addebitato ai maestri “priaroli”, ai quali toccavano altresì i doveri di manutenzione dei porti e del corso d’acqua.

Nei punti di imbarco la trachite veniva caricata su burchielle e tradotta in prossimità di Battaglia, sulla sponda dell’omonimo naviglio (che era per un tratto risalito in direzione nord), trasferita poi − se si trattava di sassi da lido − in località Pizzon (attualmente Ortazzo), sita a est di Battaglia tra i canali Rialto e Vigenzone, dove approdavano natanti più capaci, i burchi, che avrebbero effettuato il viaggio alla volta della laguna veneta.

La bonifica delle valli di Monselice (il retratto), decretata dal Senato di Venezia il 6 agosto 1557 e ultimata nel marzo del 1562, comportò l’interramento dell’alveo cui abbiamo or ora fatto cenno − segnalato nel “disegno” di Bernardino Zendrini come il canal vecchio andava in Arquà, amonido, cioè otturato − e lo scavo nell’ottobre del 1564 di un nuovo condotto, che, alimentato a nord dalle inalveazioni defluenti dalle valli di S. Zibio e di Galzignano, procedeva verso sud lambendo i pendii a settentrione e ad oriente del colle di Lispida. Come immediata conseguenza, i documenti informano che si ebbe allora il trasferimento dell’area di estrazione della trachite dai declivi di sud-ovest del monte al settore di nord-est, con la riduzione a quattro del numero delle cave: a conferma quindi del ruolo primario che aveva al tempo il transito via acqua.

Bernardino Zendrini, disegno del monte “Lispida” e dei canali di trasporto. La freccia indica le “priare”. (Bibl. Universitaria di Padova).

Il nuovo condotto dunque, denominato nei nostri atti canale o canaletto delle piere perché adibito esclusivamente alla loro navigazione, dopo l’incontro (crosara) con lo scolador delIa Madonna − seguiamo ancora il rilievo dello Zendrini −, avanzava rettilineo fino al naviglio Battaglia, sottopassava il ponte-canale di Rivella (altro importante esito dei lavori connessi al retratto), andando a ingrossare le acque del collettore Fosson; all’altezza del regolatore idraulico o sostegno le burchielle cedevano il posto ai burchi, che, prelevati i massi da lido, percorrevano i canali Vigenzone, Cagnola e Pontelongo, giù verso Brondolo e il mare. Masegne e selesi, depositate in appositi porti, erano invece caricate su imbarcazioni che, tramite il canale Battaglia, raggiungevano Padova o destinazioni diverse.

Parlando della normativa che regolava il lavoro nelle cave, avevamo in precedenza evidenziato la clausola inerente l’obbligo tassativo per i “priaroli” di ripulire costantemente i piazzali dai cumuli di detriti perché non ne venisse alzato il livello, clausola che per oltre un secolo fu sempre inserita in ogni contratto di conduzione. E non a caso, dal momento che lo sgombro dai rifiuti costituiva un elemento essenziale ai fini non solo di una corretta e ordinata organizzazione delle attività ma, soprattutto, di un efficiente e produttivo sfruttamento dei giacimenti trachitici.

E i risultati dovevano balzare subito agli occhi, considerata l’ammirazione che la vista delle “priare” di Lispida suscita nel 1528 in un attento osservatore quale Benedetto Bordone. Ma dopo che il Magistrato alle acque ebbe introdotto il sistema di assegnare per pubblico incanto il trasporto dei sassi destinati ai lidi, sistema che implica per il monastero la perdita della facoltà di gestire in autonomia le cave e di poter liberamente accordarsi con i conduttori di volta in volta scelti e tenuti al rispetto dei patti fissati, il problema della mancata pulizia, con conseguente progressivo degrado delle cave, comincia ad assumere nel giro di pochi anni proporzioni allarmanti.

Inutilmente vediamo susseguirsi tra la seconda metà del Cinquecento e lo scorcio del Seicento innumerevoli segnalazioni e denunce a riguardo da parte dei frati. Gli esiti dell’attacco incontrollato e selvaggio alle risorse del colle operato da partitanti di pochi scrupoli risulteranno con evidenza dalle battute finali della drastica perizia rilasciata l’11 maggio del 1715 da un addetto del comune di Monselice, chiamato a rilevare “la conditione delle priare” di Lispida: “Delle quattro cave − egli infatti scrive − la terza si pul dire al tuto persa… Ma ancho le altre sono asai pregiudicate e tute sumerse con le giare…, sì che è coverto e occupato il monte nel meglio di esso, dove sono le piere bone…, di modo che in breve… esse priare… sarano redute in niente e alla loro fine”.

1) Per il rinvio bibliografico a questa dato, come per tutte le successive informazioni che andremo d’ora in poi fornendo, rimando al mio contributo Per una storia delle cave degli Euganei: le “priare” di Ispida, in Monselice. Storia, cultura e arte di un centro “minore” del Veneto, a cura di A. Rigon, Treviso 1994, pp. 381-401.

2) 1 libbra grossa = Kg. 0,486.

3) Il Magistrato alle acque si impegnava infatti ad acquistare tutti i massi che le cave di Lispida fossero riuscite a procurare per il fabbisogno veneziano, vietando che ne venisse venduto quantitativo alcuno a privati, a meno che non subentrasse espressa licenza del governo, pena una multa di 500 ducati.

4) La portata di un carro era di 1500 libbre grosse, pari a Kg. 729.

5) Un “miliaro” equivaleva al peso di 1000 libbre grosse, cioè a Kg. 486.

Questo articolo è stato pubblicato nel numero 50 (agosto 1994) della Rivista di storia arte e cultura PADOVA e il suo territorio, alle pagine 16-19.

La foto di copertina è di Francesco e Matteo Danesin.