[ … ]

Proprietà, livello, conduzione:

i diritti sulle ruote e la gestione delle macine

I contratti stipulati tra proprietari e gestori dei mulini euganei denunciano sin dalle prime apparizioni del XV secolo la gestione indiretta degli impianti. Tutte le ruote sono infatti condotte da soggetti diversi dai proprietari, titolari del così detto diretto dominio, ai quali spesso rimane solo l’onere di assicurare parte delle spese manutentive e di riscuotere i canoni d’affitto, pattuiti in denaro o in natura, unitamente alle innumerevoli onoranze 32.

Nel corso dei secoli un’ingarbugliata matassa di diritti reali si venne avvolgendo sulla titolarità dei mulini. Proprietà, possesso, livello, solo apparentemente si offrono come sinonimi. Ben sapevano i conduttori degli opifici nella seconda dominazione veneziana (sec. XVI – XVIII) che il titolare del diretto dominio era persona diversa dal livellario, spesso rappresentati anche da più soggetti, laici, ecclesiastici, nobili e mercanti. L’intricata rete spesso non appare chiara nemmeno nei documenti degli uffici governativi, così che senza un puntuale riscontro dei rogiti notarili e delle denunce all’estimo, risulta difficile stabilire se colui che riceve l’investitura, o la conferma della concessione d’acqua, è il vero titolare del diretto dominio, o piuttosto uno dei livellari. È questa una situazione che va sempre tenuta in evidenza per non cadere nell’indebita attribuzione del diritto di proprietà a soggetti titolari invece solo del livello.

Nel rapporto tra titolarità dell’immobile e concessione d’uso, già nelle prime vicende storicamente documentate s’inserisce il diritto livellario, cioè la possibilità riconosciuta ad un terzo di trarre benefici dal medesimo bene immobile, in altre parole di vantare diritti sullo stesso impianto che, riconosciuto indiscussa proprietà di un diverso soggetto, è nel contempo dato in uso al mugnaio.

Il diretto dominio può essere invece paragonato all’odierna nuda proprietà, ma con l’aggiunta della legittima riscossione di un canone annuo fisso. In quanto tale, esso passava di padre in figlio e poteva essere ceduto o permutato; spesso però rimaneva incardinato al patrimonio familiare e chi lo riceveva in eredità non poteva in alcun modo disporne diversamente, poiché vietata categoricamente ne era l’alienazione sotto qualsiasi forma. Nel caso dei monasteri il problema della successione non si poneva, col “rammarico” dei tanti siori che avrebbero desiderato acquisire terreni e impianti per rendere più razionali le proprie aziende agricole. Nelle successioni ereditarie di facoltose famiglie, poteva infatti sempre capitare che prima o poi si estinguesse il ramo maschile o che l’erede fosse uno scialaquatore così che il bene immobile finiva con l’essere svincolato e immesso inevitabilmente sul mercato, o tramite vendita diretta o per mezzo delle aste pubbliche, quest’ultime spesso provocate da cronici indebitamenti. Ma non mancavano pure le assegnazioni di quote a titolo di dote alle figlie femmine prossime al matrimonio. Nel panorama considerato non sono poi infrequenti gli acquisti operati presso uffici giudiziari, esecutori di vendite all’incanto su richiesta dei creditori, sia del diretto dominio, sia dei diritti livellari.

Il diritto livellario, sinonimo per l’attuale codice civile del diritto reale di enfiteusi, per le vicende venete presenta dei connotati alquanto singolari che sfuggono a precisi inquadramenti e a possibili schemi riepilogativi. Ancora oggi è difficile spiegarne con poche parole l’esatta natura, il suo sviluppo e l’innumerevole campionario di varianti. Il livello, di fatto, ci appare un preciso diritto sulla cosa, sul bene, nella fattispecie sul mulino, generato dalla volontà del proprietario (detto anche direttario) dell’impianto di concederlo per la durata di ventinove anni rinnovabili, in cambio del pagamento di un canone annuo di norma in denaro e con l’aggiunta di un simbolico prezzo (spesso un paio di galline) in occasione del rinnovo, indipendentemente dalla vita anagrafica del primo investito. Di fatto l’investitura livellaria, così è definita negli atti notarili, diventava perpetua, secolare, plurisecolare, seguendo fortune e rovesci dell’investito, dei suoi figli, dei suoi nipoti, in un percorso genealogico spesso senza capo né coda. E titolari dei diritti non erano solo singoli individui, le loro mogli e i congiunti più prossimi. Non di rado accadeva che la liberalità dell’ultimo titolare facesse approdare il livello dentro le mura di un convento, o tra le pareti di una chiesa, come ci ricordano i casi del palmento di Abano (Mulino della Fontega) finito nelle mani dei canonici regolari di S. Antonio di Vienna, di quelli di Teolo, cioè il Mulino in contrà Ponteseli, pervenuto ai frati minimi di S. Francesco di Paola, e il Mulino della Zenzola donato alla fabbrica (chiesa) di S. Giustina di Teolo. A quel punto il livello diventava un vitalizio assicurato, tanto più prezioso proprio per essere legato ad un mulino. E il canone non poteva essere in alcun modo decurtato da imposte, gravezze, dazi o tasse straordinarie: tutte queste, previste o no, rimanevano in capo all’investito, con le conseguenze che ben possiamo intuire.

Il quadro movimentato, articolato, complesso, inestricabile dei livelli presenta inoltre episodi persino incomprensibili, come quell’acquisto operato nel 1578 dai monaci di Praglia del livello gravante sul mulino di Vo’ incontrato nelle pagine precedenti: distrutto il mulino nel 1594 e non più ricostruito, i monaci e i loro consorti continuarono a pagare al titolare del diretto dominio, gli eredi del medico Francesco Fornasiero da Monselice, il canone annuo e a rinnovarlo puntualmente alle scadenze ventinovennali fino all’alba del XVIII secolo. Ai concedenti poco importava che l’impianto più non esistesse: ciò che contava era il vitalizio annuo di trenta ducati d’oro che i monaci seppero sempre assicurare. E dato il rispetto dei pagamenti alle scadenze prefissate, anche il giudice, chiamato in causa per la mancata ricostruzione del mulino, diede ragione ai religiosi senza tanto preoccuparsi che il palmento più non esistesse.

Nella storia del livello padovano, ed euganeo in particolare, non mancano pure singolari episodi della così detta “vendita con patto di retrocessione livellaria”. In altre parole, data l’inesistenza d’istituti di credito, chi si trovava in difficoltà vendeva i propri diritti livellari a chi gli poteva assicurare il denaro di cui abbisognava. Ceduto il livello, operazione ammessa, lecita e consentita, fatta salva l’eventuale ed esplicita prelazione che spesso compare nelle investiture originarie, il venditore riotteneva subito l’uso del bene appena ceduto mediante una nuova investitura, contenente l’esplicita dichiarazione di poter ritornare in qualsiasi momento in possesso del livello, qualora avesse restituito quanto ricevuto maggiorato degli eventuali interessi nel frattempo maturati. Nel tempo intercorrente tra l’avvenuta vendita e la futura affrancazione il nuovo titolare aveva diritto a riscuotere il canone annuo pattuito.

Trattandosi di diritti reali ampiamente negoziati, non solo in occasione delle successioni e delle divisioni patrimoniali, sovente ci troviamo di fronte a più soggetti titolari pro quota sia del diretto dominio, sia dei diritti livellari poiché ammesso e ampiamente praticato era il frazionamento dei diritti stessi. Inutile nascondere che la compresenza di tanti interessati se da un lato arricchisce e movimenta la storia dei nostri mulini, dall’altro complica ulteriormente la ricostruzione del quadro complessivo di ciascuno. La titolarità su metà, un terzo, un quarto o anche meno dei diritti istituiti sul mulino consentiva a ciascuno di disporre liberamente della propria quota, cedendola, permutandola, ipotecandola, come accade ad esempio per il mulino del Molian in quel di Villa di Teolo. Anche i Provveditori sopra Beni Inculti quando dovettero istruire le domande di conferma delle singole ruote idrauliche, di fronte alla congerie di diritti, rivendicazioni e titoli, posero sullo stesso piano giuridico la proprietà, riconosciuta al direttario, e il livello, posto in capo all’investito. Per gli avvocati fiscali della Repubblica di Venezia, il livello era incardinato al diretto dominio, e al contrario senza diretto dominio non potevano esistere diritti livellari.

La titolarità del diretto dominio si riscontra puntualmente nelle polizze d’estimo, le denunce presentate al fisco, contenenti l’elenco dei beni patrimoniali e il corrispondente canone in denaro o in natura, sulle quali gli estimatori ripartivano le tasse da pagare. Naturalmente il diretto dominio figura nelle voci d’entrata, in quanto bene capace di produrre reddito. Qualora il dichiarante fosse stato invece titolare di diritti livellari, oppure in caso contrario investito del livello sul mulino, nelle polizze d’estimo si trovano rispettivanente in entrata i canoni riscossi sul livelo, mentre in uscita l’entità dei fitti annualmente pagati al titolare dei diritti livellari. Su due binari ben distinti corrono dunque le vicende di tanti mulini euganei, legati tra loro dalle traversine del canone annuale. Inutile sottolineare l’oggettiva difficoltà nell’assegnare a ciascun soggetto recuperato dai documenti il preciso ruolo rivestito nella storia di tanti palmenti. L’impossibilità di poter disporre di archivi completi per la maggior parte degli impianti, porta inevitabilmente ad una ricostruzione parziale. E a completamento delle considerazioni sin qui esposte, va pure aggiunto che i mulini delle famiglie veneziane a volte non sono gravati di diritti livellari. Molto più frequentemente tali beni sono invece dati in affitto con la mediazione di procuratori, o di agenti incaricati di controllare l’andamento dell’annata agraria, di riscuotere gli affitti in natura, di ammassarli nei granai, di dar conto del rendimento di terre, colture e impianti.

Nell’insieme considerato non dobbiamo infine dimenticare la posizione giuridica del mugnaio e dei suoi collaboratori, a volte personificati dagli stessi familiari. Era questo abile professionista che materialmente conduceva il mulino, che ne segnava le tappe, che ne innalzava le fortune o che lo portava al degrado. In tal senso non mancano significative testimonianze. La stessa permanenza per decenni di un’unica famiglia è di norma indice di un sufficiente rendimento del mulino e dell’assenza di conflittualità tra proprietari, livellari e conduttori.

Al quadro abbozzato si deve aggiungere un’ultima annotazione, di certo non secondaria. Fatte le debite eccezioni il contratto d’affitto, di norma della durata di tre o al massimo cinque anni, era solitamente sottoscritto tra i titolari dei diritti livellari e il mugnaio conduttore. Il proprietario del diretto dominio spesso rimaneva estraneo alla materiale conduzione dell’impianto poiché il vitalizio era assicurato, anche in caso di calamità, o di distruzione: era il livellario in questo caso che doveva ricostruire o ripristinare ruote e macine. Solo quando il livellario si eclissava definitivamente interveniva il titolare del diretto dominio, il più delle volte ricostituendo una nuova investitura livellaria, a favore di un altro interessato all’attività del mulino: l’episodio degli Orsato per la ruota di Zovon, descritta nel successivo capitolo, è in questo caso illuminante. Del resto l’esame delle vicende legate alle investiture, alle cessioni e alle affrancazioni di livello, permette di capire perché certi palmenti siano passati da anonimi detentori a facoltose famiglie dell’aristocrazia padovana e veneziana, come nel caso del mulino ai Ponteseli di Teolo ottenuto dai Capodilista nel 1686, approfittando delle precarie condizioni del titolare, finito in carcere per debiti.

Canoni, affitti e mercato del mulino euganeo

La documentazione reperita per tracciare un profilo del mulino euganeo non consente la formulazione di particolari considerazioni sul reale valore commerciale di ciascun palmento. L’unica stima analitica riferibile ad un palmento collinare, raccolta per i secoli della dominazione veneziana, ci è fornita da Crescente di Martini molinaro da Boccon che nel 1727 computa in lire 328 il valore commerciale del mulino della Zenzola a Teolo: un dato che, ripeto, da solo è insufficiente per formulare confronti con altri analoghi impianti. Nelle valutazioni peritali dei singoli mulini, infatti, non è possibile far paragoni in assenza di descrizioni analitiche, poiché lo stato dei luoghi, lo sviluppo dell’edificio, la sua grandezza, i materiali impiegati, l’ampiezza dell’area di pertinenza, ecc. incidono in maniera determinante sulla valutazione complessiva. L’impressione tuttavia è che il valore medio di un mulino collinare possa essere parificato ad una superficie produttiva compresa tra due e quattro campi di terra, debitamente piantata e vignata, possibilmente in grado di assicurare una resa colturale uniforme e costante nel tempo. È infatti da tener presente, come si vedrà più avanti, che di norma l’entità commerciale dell’investitura livellaria si avvicinava di molto al reale valore dell’impianto; a fronte di questa giustificata impressione posso prudentemente affermare che al momento della ricostituzione di una investitura livellaria la somma di denaro indicata nell’atto non poteva discostarsi dal più probabile valore di mercato del bene stesso: solo così investitori e investiti potevano essere reciprocamente garantiti.

Se rari sono i documenti che c’informano sul prezzo pagato in occasione di compravendite del diretto dominio, altrettanto non si può dire per il mercato dei diritti livellari, il cui campionario consente invece alcuni raffronti. Nel corso del XV secolo i canoni versati appaiono costituiti unicamente da quantità diverse di prodotti agricoli, particolarmente cereali, detti anche, genericamente, biave. Ad Abano, per esempio, nel 1407 viene richiesto un moggio di frumento per il palmento della Fontega e il medesimo rapporto, di un moggio per ruota, si riscontra anche a Torreglia nel 1478 dove per tre ruote si richiedono tre moggi.

Nel Cinquecento, invece, i rapporti mutano: accanto ai tradizionali fitti in natura sono presenti pagamenti in danaro. Sempre ad Abano i contratti del 1502 e 1533 richiedono due moggi, pari a 24 stari, di grano, mentre salgono a 34 per uno dei due mulini mossi dal Calto Pendice a Villa di Teolo, riportati nella denuncia all’estimo presentata nel 1518 da Zuan Francesco da Villa. Nel 1540 accordando un nuovo livello perpetuo, il legale e nobile veneziano Gregorio Querini richiese a Luca Dalla Borsa il pagamento annuo di tre ducati d’oro per il mulino di Valle San Giorgio. A Faedo invece nel 1571 il contratto riconosce al titolare, il dottore in diritto Marco Cattaro di Padova, la riscossione di nove stari più un quarto e mezzo di frumento. E così ancora si riscontra per tutto il secolo successivo.

Alla luce dei dati raccolti si può sostenere che i contratti di livello più antichi e mai annullati per essere ricostituiti, conservarono a lungo il loro canone in natura; diversamente le nuove investiture create dopo l’annullamento delle precedenti, estinte per le cause più disparate, e le concessioni ex novo istituite per saldare pagamenti o debiti e ottenere soldi a prestito sono praticamente tutte in denaro. A Zovon ancora nel 1615 il canone è costituito da due moggi di frumento cui si sommano un paio di polli, uno di galline e 25 di quaglie. Nello stesso anno a Teolo il Molin di Mezo, unitamente a una superficie coltivata di quindici campi, rende al titolare 37 lire e 4 soldi più due mastelli di vino dolce bianco, mezzo mastello di olio, due quarte di olive zizoline, altre due di maroni (castagne) e infine due paia di capponi.

Come si sarà notato agli inizi del XVII secolo cominciano ad apparire canoni così detti misti, cioè costituiti da una quota parte in denaro e dalla restante parte in natura. Lo si rileva ad esempio a Teolo, in contrà dei Ponteseli, dove nel 1602 assieme ai 15 ducati d’oro per la ruota si consegnano pure un paio di galline. E ancora a Valnogaredo nel 1657, dove il contratto prevede 20 ducati, un paio di galline e 50 uova. Nella seconda metà del XVII secolo e per tutto il Settecento la quota in natura del canone è praticamente ridotta al solo pollame, o più precisamente a quei prodotti chiamati onoranze, o regalie, cioè dovuti a titolo di formale riconoscimento, ad onore, di un preciso diritto in capo al riscosso re del livello. Al posto del frumento o di altri grani è preferito il ducato: 20 sono quelli richiesti nel 1670 e nel 1684 per Boccon; 22, pari a 136 lire, vantano i titolari di Castelnuovo tra il 1661 e il 1712, mentre a Teolo negli anni 1709 e 1727 sono richiesti rispettivamente per l’impianto del Molian poco meno di 10 ducati (60 lire e 12 soldi) e per quello della Zenzola quasi il doppio (116 lire e 12 soldi). Alla fine del XVIII secolo il canone in denaro ha definitivamente soppiantato la riscossione dei fitti in natura, come attestano le quattro dichiarazioni rese dalla nobildonna Polissena Contarini da Mula per i tre impianti di Valnogaredo e per le due ruote di Fontanafredda; gli importi in lire riferiti al biennio 1794-95 non consentono tuttavia di formulare precisi confronti in quanto comprendono anche superfici coltivabili, come appare dal seguente elenco:

Valnogaredo:

campi 1, q. 1, tav. 90 brolivi e 1 ruota £.260

Valnogaredo:

campi 23, q. 1, tav. 81 con fabbriche e 1 ruota £. 660

Valnogaredo:

campi 3, q. -, tav. – arativi e boschivi 1 ruota £. 465

Fontanafredda:

campi 11, q. -, tav. 198 con fabbriche 2 ruote £. 2232

I valori sopra riassunti costituiscono l’affitto annuo per l’uso di un diritto concesso, ma quanto costava acquisirlo? Pochi purtroppo gli esempi recuperati. A Faedo nel 1456 il livello su mezzo mulino venne scambiato con due campi di viti e un conguaglio di 100 lire di piccoli, e sempre sullo stesso impianto nel 1571 il livello venne rilevato per 410 lire, pari a 67 ducati. A Teolo, invece, Francesco Manfrin per riscattare la propria quota di livello e ritornarne in possesso, nel 1654 dovette sborsare 450 lire. A conti fatti il livello di una ruota euganea equivaleva ad un valore compreso tra due e quattro campi di buona terra collinare coltivabile, entità già stimata per l’acquisto di un impianto, come sopra si è indicato. Tale valutazione conferma dunque l’impressione che l’entità del livello era fondata sul reale valore commerciale dell’immobile.

Nell’intricata maglia dei rapporti livellari, contrattuali e negoziali non possiamo dimenticare i contratti sottoscritti dai conduttori materiali dei mulini, i mugnai. Sovente i contratti che riemergono dagli archivi sono infilati tra le carte processuali a conferma del secolare contenzioso che spesso contrappose proprietà immobiliare e conduzione economica. Anche qui, diversamente da quanto la fantasia potrebbe proporre, la povertà delle carte consente poche ricostruzioni. Vediamone comunque qualcuna, limitatamente ad Abano, Boccon, Teolo e Zovon.

Il contratto stipulato nel 1421 tra i monaci dei San Daniele in Monte e il mugnaio Michele da Abano stabilì il fitto annuo in 28 stari di frumento, 4 di sorgo, 4 di miglio e 4 di grani minuti non meglio precisati. Al rinnovo, cinque anni dopo, gli stari di frumento furono ridotti a 26 con l’aggiunta delle onoranze al posto degli altri grani. Col passare degli anni si giunse nel 1479, cioè quando i monaci avevano lasciato il monastero ai canonici regolari di San Giorgio in Alga di Venezia, al canone annuo di 5 moggi di frumento, pari a 60 stari, saliti nel 1505 a 6 moggi (72 stari) e sempre con l’aggiunta delle onoranze costituite da un paio di polli e uno di galline. Nel 1615 il canone non è più in derrate alimentari ma solo in lire, 350, che rimangono inalterate sino alla fine del secolo. A Boccon il mulino viene affittato nel 1573 per 6 ducati annui, che salgono a ben 20 nel 1684, anche se in questa circostanza si tratta di una potenziale rendita dichiarata dal conduttore, assieme alla precisazione “tengo per mio uso”. Nel 1574 Giovanni Maria Zuccato dichiara che affittando il suo mulino, con sei campi di terra, in contrà della Brustola, sotto Pendice a Villa di Teolo avrebbe potuto riscuotere “stara otto fromento”. Nel 1615 per il Molinrotto, si riscuotevano due moggi di frumento e un paio di capponi. Ancora nel 1740 Paolina Contarini denunciava al fisco l’entrata annua di 132 lire per la “casa di muro con campi uno, et due rodde da molin affittata a Francesco e fratelli Gomieri”, posti a Zovon. Con questi pochi dati, peraltro disseminati nell’arco di oltre due secoli, improponibile è qualsiasi statistica, oltremodo problematico è stabilire un valore medio degli affitti, tentare un calcolo anche approssimativo di quanto poteva rendere una ruota, a conferma, in sostanza, dell’estrema variabilità di ciascun palmento. Erano dunque il rendimento, la funzionalità, le situazioni contingenti che definivano i canoni annui.

[ … ]

Manutenzioni e riparazioni:

l’opera dei faveri e dei marangoni da mulino

La puntuale registrazione delle licenze rilasciate dai responsabili dell’Arsenale lagunare, introduce un altro capitolo della nostra storia. Trattandosi di macchine in continua attività altrettanto continua e costante ne fu la manutenzione. Tralasciando la rabbrigliatura delle macine, opera esclusiva del mugnaio, tutte le altre manutenzioni erano riservate a due categorie professionali ben precise: i faveri o fabbri, incaricati di riparare e produrre inzignoni, cerchi in ferro, perni e navicchie per alberi e macine, e i marangoni da mulini, abili esperti dediti a tutti i lavori di falegnameria per condotte, alberi, scudi, mezali, tramogge, ecc. In capo a quest’ultima categoria si riconosceva spesso la capacità di costruire di sana pianta un intero mulino, fatta eccezione per le assistenze murarie e la sola fornitura delle parti in ferro. A queste consumate maestranze poi ci si rivolgeva per la stima iniziale e finale degli impianti, richiesta dai titolari e dai conduttori particolarmente nei rinnovi contrattuali.

Testimonianze antiche, seppur stringate nei dettagli, le troviamo già a metà Quattrocento per il mulino della Fontega di Abano. Chiamato a giudicare sulla difficile vertenza che contrapponeva Giovanni da Cremona a Madonna Rica da Abano, il podestà di Padova nel maggio 1452 inviò a Montirone Giordano marangone e Cristofano da Noale marangon, affinchè valutassero la possibilità di ripristinare l’attività del mulino messa a rischio dai litiganti. Fatte le debite valutazioni i due falegnami riferirono positivamente, a condizione fossero stropati i buchi, espurgata la condotta e risistemata la doza dell’acqua 33.

Per il secolo seguente la vicenda del mulino Orsato, a Zovon, finita anch’essa nelle aule giudiziarie, ci presenta Francesco Inglese alle prese con la ricostruzione di un impianto, che l’abbandono e la morte del mugnaio Andrea Zuccato avevano portato allo sfacelo. Poco oltre il 1590, quando Francesco acquistò le ragioni utili e livellarie da Sertorio Orsato, il mulino e la casa attigua erano ruvinosi et inhabitabili et nel mollino si poteva pocco et con molta difficultà macinare. Stando alla versione di oculari testimoni, egli provvide a far fare li “muri con li fondamenti, conzar et fortificare il coperto d’essa casa, quella facendo accommodar insieme con esso mollino, si che commodamente si può hora in detta casa habitare et adoperare il mollino”. E non solo. Al restauro l’abile artigiano d’origine britannica, come indica il cognome, aveva aggiunto il ripristino dell’impianto, tanto che se prima “macinava con una mola sola cattiva … hora macina con due mole fatte per esso Francesco con molta sua spesa et interesse”; al mulino aveva inoltre affiancato un forno in pietra novo coperto de coppi concludendo l’intera opera con il rifacimento della condotta d’acqua e “facendo accomodar et fortificar li arzeri del canale che conduce l’acqua predetta”, piantandovi lungo le rive “circa cinquecento piedi de stroppari et molti altri salgari”, capaci di rendere “molta utilità”.

Nelle deposizioni che seguirono accanto a Francesco fu citato anche il defunto padre mastro Paolo, che così venne ricordato: “Mentre visse fece professione di far edifitii, pestrini da oglio, mollini de tutto ponto. Quanto all’arte del marangone et da chi haveva pratica di legni. Et di suoi lavori sia tenuto per huomo di valore et era adoperato quasi del continuo in acconzar et accommodar li mollini da Mezavia, Ponte manco et altri”. L’artigiano inglese era giunto nelle terre della Serenissima per poter brevettare una sua macchina, ma il Senato non concesse la privativa richiesta, così che dovette ripiegare con i figli a riparare mulini. L’abilità riconosciuta alla famiglia fu comunque tale a Zovon che i testimoni poterono dichiarare concordemente che “tutti insieme et di sua mano ha no fabricato il mollino da Zovon qual hebbero dal magnifico signor Sertorio Orsato … et l’hanno redoto nel perfetto stato che al presente si trova” 34.

Riprendendo la nostra breve carrellata di esempi, incontriamo nel 1615 la denuncia fatta all’Estimo padovano da Francesco Manfrin. “Traffego in conzar molini e lavorare de marangon, traffego in circa lire cinquanta all’anno”, egli dichiara aggiungendo più sotto di condurre il palmento di contrà dei Ponteseli a Teolo. Il modesto guadagno costituisce in questo caso una spia sul ridotto profitto del mulino e rende pure l’idea sulle concrete difficoltà di poter vivere di solo artigianato in assenza di altri redditi 35.

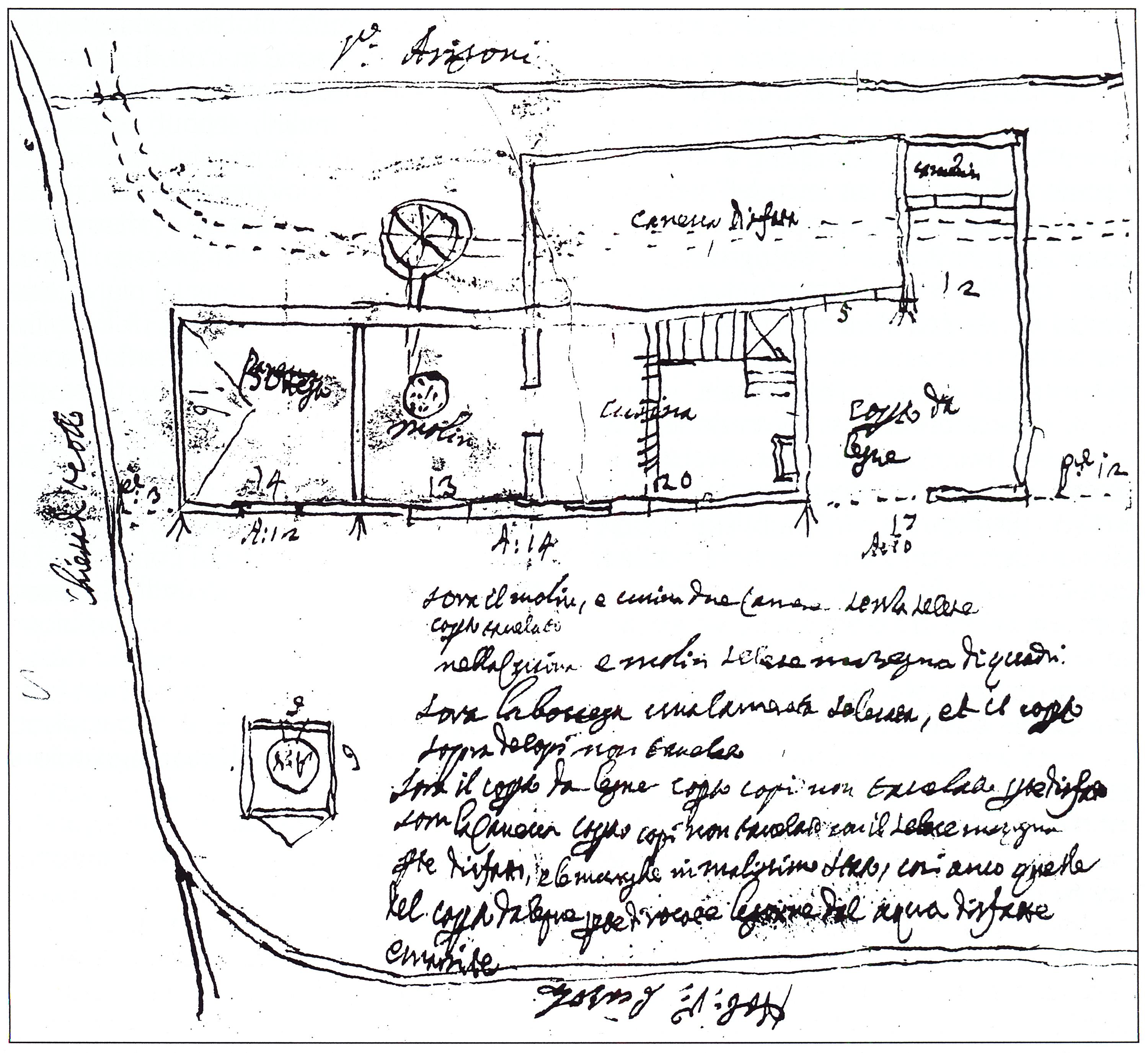

Teolo, Mulino dei Ponteseli, 1720. La pianta di un mulino collinare ci appare in questo schizzo eseguito da Giovanni Nardi su ordine del podestà di Padova. Partendo da sinistra si notano la bottega, seguita dal molin, collegato all’esterno con la ruota idraulica, aperto sulla cucina con scala d’accesso al piano superiore, e completato dalla rola del camino. Oltre, esterno al perimetro dell’abitazione, il coperto da legne con il tratteggio del condotto d’acqua sotto il quale è posta una caneva disfata. La legenda completa la descrizione dell’immobile indicando che i pavimenti, i solai, le murature e il coperto delle legne, sono parte dirocate, logore dal aqua disfatte e marcite. (Archivio di Stato – Padova, S. Francesco di Paola, b. 3, fasc. 14)

Come più volte evidenziato, la singolarità del mulino a coppedello stava nell’alimentazione della ruota dall’alto, mediante il continuo versamento dell’acqua nelle coppe, capace col solo peso di far girare la grande ruota. A differenza degli impianti animati dalla corrente di fiumi e canali, necessitava solo d’essere imbrigliata, operazione che per i palmenti euganei richiedeva attenzione soprattutto ai condotti terminali colleganti il gorgo alla ruota. Le gome o docce, o acquedotti, per usare la terminologia del tempo erano pertanto le arterie che assicuravano il flusso prezioso al cuore del mulino, per l’appunto la ruota. Non di rado furono perciò oggetto di manutenzione e di ricostruzione, a volte anche di spostamento come ci segnala un accordo a tre raggiunto il 24 novembre 1738 fra Matteo Sanguin, il fratello Tommaso e Gasparo Girardi, sottoscritto in contrà delli Molini sopra il gorgo dove corron l’acque di Torreglia. La scrittura privata resa di fronte a testimoni, venne depositata nelle carte di un notaio affinchè assumesse quella veste pubblica che i contraenti intendevano riconoscerle. Le parti avevano deciso di drizar l’acque delli molini di Torreglia, nella volta, nel principio del gorgo, e ponerle nel terreno del sopradetto Matio Sanguin, con patto che la larghezza del condotto non superasse i tre piedi – poco più di un metro attuale – e a condizione che qualora fosse stata richiesta una maggior ampiezza si sarebbero ricollocate le acque sopradette nel gebo vechio dove saranno li termini. L’accordo era stato preceduto dal tracciamento del nuovo condotto mediante apposizione di termini, e con la divisione del terreno già sede del rio vecchio, previa l’imbonitura a raso del terreno a matina con la terra del arzer, a sera dal principio del taglio novo sinno alla fine. Tra i diversi patti conclusi dalle parti, l’obbligo di eseguire i lavori nei mesi di maggio e agosto, i meno piovosi e i meno impegnativi per la macinazione, e l’impegno comune di riscavare il rilasso caduto nel gorgo del orto di Tomaso Sanguin. A sostegno del bacino idrico vi erano infatti murature in pietra e argini in terra, verosimilmente precari viste le tante preoccupazioni contenute nell’accordo a tre 36.

Valnogaredo, marzo 1999. La bocca (quadretto) d’alimentazione del doccione, disattivato nel 1955, aperto sul vertice occidentale del gorgo Ambrosi.

Foto: Claudio Grandis.

L’episodio di Torreglia, conferma le difficoltà di gestire le acque raccolte nei gorghi, particolarmente nelle località sedi di più ruote, mostrando nel contempo la duttilità dei mugnai, capaci non solo di rabbrigliare macine e intrattenere commercio con i clienti, ma anche d’intervenire continuamente per risolvere i tanti problemi che un mulino così singolare quotidianamente poneva. Per chiudere il capitolo sulle manutenzioni, due parole infine sul controllo esercitato dall’Arsenale veneziano. Nelle pagine precedenti si è accennato alla disponibilità offerta ai conduttori di mulini di poter accedere ai boschi di proprietà del medesimo titolare del mulino. La facoltà, che si ritrova per buona parte del secolo XVI anche in altri contesti, come la cartiera di Battaglia, viene meno a partire dalla fine dello stesso secolo. L’impoverimento dei boschi di pianura, favorito da un continuo disboscamento, e la necessità di assicurare un costante rifornimento di legname all’Arsenale di Venezia, la più grande fabbrica del tempo, indussero le autorità governative a porre un freno al taglio indiscriminato di piante d’alto fusto e di essenza pregiata; la volontà si trasformò nell’istituto della licenza, cioè nel puntuale controllo e nella sistematica segnatura. In altre parole si aprì un voluminoso registro (Catastico) in cui vennero registrati uno per uno tutti i mulini, con il numero delle ruote e il nome dei proprietari, e venne stabilito che mediamente l’albero di un mulino poteva essere sostituito ogni due anni, previa formale richiesta, seguita dall’istruttoria dei Provveditori e dal rilascio di specifica licenza. Purtroppo per noi, dei primitivi registri è rimasta solo la memoria, diversamente dall’ultimo iniziato nel 1687 e cessato nel 1797 37, capace tuttavia di restituirci la cronologia delle autorizzazioni ufficialmente concesse per ciascun palmento collinare. A sfogliarlo ci si accorge subito dell’abissale differenza tra le decine di permessi rilasciati per i grandi mulini del Bacchiglione e del canale Battaglia, e l’esiguo numero di licenze assentite ai mugnai euganei. Se il maggior numero, quattro, interessò Molinrotto a Villa di Teolo 38, per alcuni mulini a coppedello addirittura non vi è alcuna autorizzazione, quasi a voler sottolineare la durata secolare dei meli; in realtà è molto probabile che gli alberi delle ruote idrauliche a coppedello anziché in rovere fossero costruite con altre essenze lignee meno pregiate ma comunque resistenti all’usura. Non dobbiamo infatti dimenticare la ridotta dimensione degli alberi che complessivamente non superava i due metri di lunghezza, dovuta al contenuto spessore della ruota. E non va comunque esclusa la possibile sostituzione di alberi in barba alle disposizioni governative, particolarmente per un’area, quella collinare euganea, sicuramente ricca di boschi di rovere soggetti al controllo e alla gestione privata, su cui solo marginalmente l’apparato statale si sentiva autorizzato ad intervenire.

Case di pietra coperte di coppi:

l’architettura del mulino a coppedello

Nel descrivere l’impianto a coppedello è doveroso aprire una breve parentesi anche sull’edificio che ospitava l’impianto, dato che solitamente era uno dei muri perimetrali a sorreggere le ruote e il tratto terminale delle canalizzazioni. La documentazione reperita propone già dal XV secolo case di pietra, con solai in legno e tetto coperto di coppi. Se escludiamo gli edifici galleggianti del Bisatto interamente in legno, tutte le altre costruzioni ci appaiono dunque realizzate con il materiale lapideo della zona: trachite, scaglia bianca e rossa alternata a mattoni che spesso assumono funzione decorativa, per soluzioni architettoniche non eseguibili con la lavorazione della pria collinare.

In pianta i mulini euganei presentano una struttura estremamente semplice, articolata in una muratura disposta lungo un perimetro di norma rettangolare, frazionata al suo interno da setti murari disposti in modo tale da ottenere tre, quattro ambienti in linea, ciascuno di pianta pressochè quadrata. È il caso del mulino in contrà Ponteselli, a Teolo, documentato da un efficace e dettagliato rilievo eseguito da Giovanni Nardi nel 1720 39; del mulino Orsato a Zovon; del palmento Mantova Benavides a Valle San Giorgio, di gran parte degli opifici di Teolo animati dalle acque del Pendice, e del calto Contea, di Molinrotto a Villa, di Boccon e Valnogaredo, tutti opifici dotati di una sola ruota. A volte, ma sempre per questi edifici, alle estremità del corpo centrale troviamo appendici porticate con funzioni di stalle diurne per asini o cavalli e legnaie.

Il mulino ad una sola ruota accanto ai vani che ospitano il palmento spesso accoglie l’abitazione del mugnaio, anche se non sempre questa regola viene rispettata. Più spesso l’abitazione vera e propria costituisce un corpo a sé stante, come per esempio a Valle San Giorgio e a Rovolon, oppure s’allunga su un lato dell’impianto, come nel caso del mulino Contarini a Zovon, dei Foscarini a Galzignano o di quelli del Bagno a Fontanafredda, dando vita ad un assetto planimetrico a “L” in cui netta risulta la separazione degli ambienti di lavoro dall’alloggio del mugnaio.

La distinzione, la separazione, o di converso l’accorpamento dei diversi ambienti, costituiscono precisi segnali sull’effettivo rendimento dell’impianto. Corpi separati denunciano una maggiore ricchezza e di norma la possibilità del mulino di macinare anche di notte; diversamente l’accorpamento casa-bottega tradisce una ridotta attività del palmento, spesso limitata a poche ore diurne.

L’ambiente che ospita le macine è posto al centro dell’intero fabbricato, ed è delimitato da una muratura particolarmente solida là dove gira la ruota e s’appoggiano i doccioni mobili. Lo spessore ragguardevole, sempre maggiore di 45/50 cm doveva infatti assolvere al duplice compito di sorreggere la pesante ruota e di evitare che l’acqua, continuamente scaricata dalle cassette in movimento, penetrasse nel muro, minandone col tempo la stabilità. In alcuni casi, e questo lo si può ancora vedere oggi a Villa e a Teolo, a Faedo, a Valnogaredo e in altri siti non ancora pesantemente ristrutturati, la muratura presenta esternamente una leggera inclinazione e una solida intonacatura impermeabile, realizzata proprio per agevolare lo scorrimento dell’acqua a valle e una maggiore solidità della costruzione in un tratto particolarmente delicato.

Osservando dall’esterno le pareti su cui si specchiava la ruota idraulica si scorge, sulla verticale dell’asse di rotazione, una fìnestrella posta ad alcuni metri dal suolo, ma facilmente accessibile dall’interno: serviva al mugnaio per controllare e “sentire” il movimento della ruota; così ubicata permetteva all’operatore interno del mulino di controllare il flusso idrico e di agire sulla gorna mobile, bloccando la rotazione delle macine in caso di necessità. La soluzione tecnico-architettonica è tale che nei vecchi mulini, seppur da tempo abbandonati, è ancora possibile individuare il foro dell’albero movimentato dalla ruota.

Soluzioni diverse ritroviamo invece nei luoghi che in passato hanno ospitato contemporaneamente più di una ruota. È il caso, in particolare, di Rovolon dove tre fabbricati distinti sfruttavano la caduta della medesima acqua, tanto da doverli distinguere in Primo Molin o Molin di Sopra, Secondo Molin o Molin di Mezzo, Terzo Molin o Molin di Sotto; così come impianto singolare è pure il palmento di Torreglia dove più corpi edilizi si ritrovano addossati l’uno sull’altro per meglio sfruttare la simultanea ripartizione di un’abbondante vena idrica su più ruote, vicinissime l’una all’altra, tanto da assomigliare per alcuni versi agli impianti terragni di Mezzavia, Battaglia, Bagnarolo e Pontemanco.

Note

32 Ometto per questo e il successivo paragrafo i riferimenti archivistici in quanto riportati alla fine di ciascuna monografia, riservata al singolo impianto.

33 A.S.P. S. Daniele, b. 3, c. 73.

34 A.S.P. Orsato, t. 72 (IV), nuovo 129, c. 1-131. Devo la preziosa segnalazione alla squisita gentilezza di Raffaella Tursini. Sulla vicenda si veda anche la scheda che la stessa ha curato nel volume Immagine del Veneto, p.40-41.

35 B.I. Pr., b. 17, fasc. “Capodilista”, num. 4.

36 AN. 7081, c. 430-431.

37 Menzione dell’esistenza di un antico Catastico “principià 1653” è in B.I. Inv., b. 392 (Terminazione del 5.7.1697). Arsenale, reg. 619 (Catastico dei mulini di Padova e Treviso – 1687/1697).

38 Ibidem, reg. 619, c. 45.

39 A.S.P. S. Francesco di Paola, b. 3, fasc. 14.