Vengono qui illustrate le due principali tipologie del mulino padovano: il mulino galleggiante e quello terragno. Secondo capitolo del libro di Claudio Grandis I mulini ad acqua dei Colli Euganei. Qui la premessa e il primo capitolo.

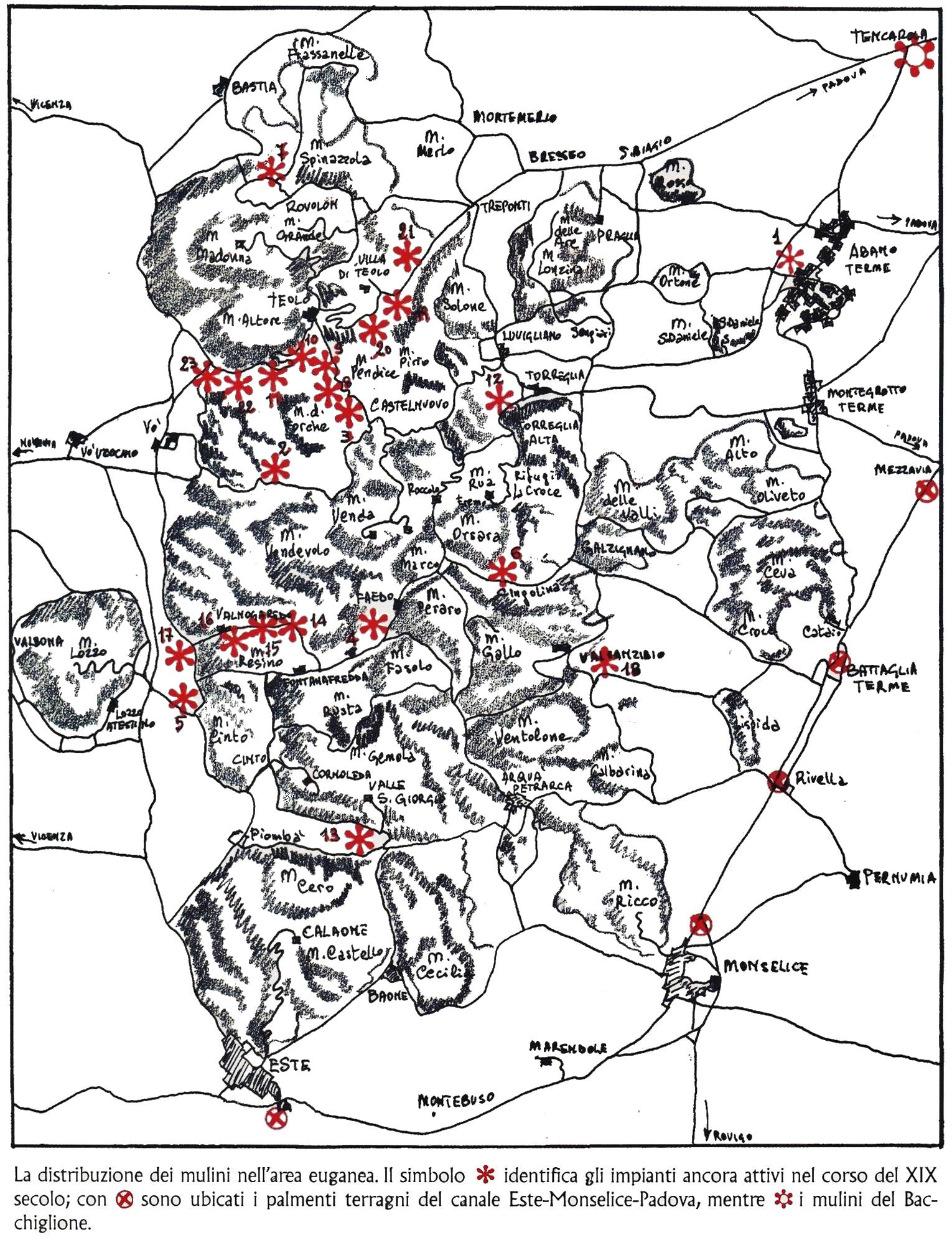

La distribuzione dei mulini nell’area euganea.

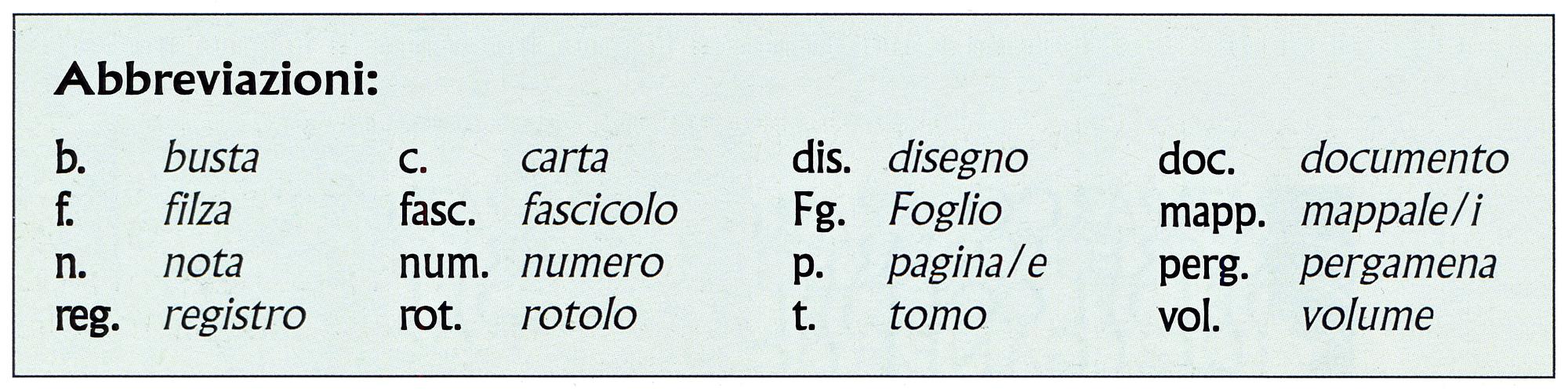

Disegno di Claudio Grandis.

CHI VA AL MULINO S’INFARINA

Un paesaggio di acque e mulini:

le tante tracce di una presenza millenaria

La tipologia del mulino a coppedello

Le acque dei Colli, dei canali e dei fiumi di pianura imbrigliate tra roste e calloni o serrate tra sbarramenti artificiali e condotte forzate davano vita al mulino idraulico di tipo romano, mulino che a differenza dell’analogo modello greco, dotato di una ruota con pale a cucchiaio collegata direttamente alle macine, poteva contare sull’ingranaggio interno, capace di moltiplicare per quattro o per sei il numero di giri trasmessi dalle ruote idrauliche alle mole del palmento.

L’interesse della presente trattazione è costituito dal mulino a palmenti, cioè l’impianto meccanico formato da due macine cilindriche aventi un diametro di gran lunga dominante sullo spessore, o altezza, sovrapposte e collocate orizzontalmente e con la macina sottostante in posizione fissa, immobile e quella superiore ruotante sul suo asse verticale, sorretta da un solido albero in ferro. Il cereale da macinare (grano, segale, orzo, panico, miglio, mais, ecc.) veniva introdotto tra le macine per mezzo della tramoggia collocata sopra la mola girante sì da essere frantumato per pressione e sfregamento, o frizione. Estranei a questo studio restano invece il mulino a pestelli, in cui una camma solleva ritmicamente dei pesi che ricadono sul materiale da macinare; il mulino a palle, ossia un cilindro suborizzontale rotante nel quale sfere di pietra o metallo rotolano e ricadono, impiegato oggi soprattutto per la produzione del cemento per l’edilizia (quelli che operano nei cementifici di Monselice ed Este); il mulino a dischi, quello a martelli e a vento, forme particolari queste ultime di impianti azionati dall’energia elettrica, idraulica ed eolica che, seppur destinati alla macinazione dei cereali, oltre ad essere di recente fabbricazione non risultano presenti nella nostra provincia e tanto meno nei Colli Euganei.

Nell’area padovana due principali e ben diverse tipologie si offrivano alla quotidiana macinazione: il mulino galleggiante e il mulino terragno; entrambi a loro volta si presentavano con soluzioni diverse, risolte nel tempo per far fronte alle caratteristiche orografiche dei corsi d’acqua, alle modalità di attingimento o di derivazione dell’acqua, alla posizione della ruota rispetto all’alveo, alla necessità di conciliare la macinazione con la navigazione fluviale. Nella grande famiglia dei mulini terragni s’iscrive il mulino a coppedello, l’impianto insediato sulle pendici collinari dotato di una ruota che al posto delle pale aveva delle cassette, o coppe, da cui l’espressione “a coppedello” e che invece di ricevere la spinta dal basso, era mossa dalla caduta dell’acqua scendente dall’alto.

Doccia e ruota a coppedello si presentano in tutta la loro essenzialità in questa incisione del secolo XIX.

Prima di descrivere singolarità e specificità del mulino collinare, è opportuno illustrare brevemente le due tipologie principali del mulino padovano per altro comune anche a diverse zone del Veneto, tenendo presente sin d’ora che con l’espressione “mulino, molino, mulini” non sempre si indica solo ed esclusivamente l’impianto vero e proprio. A volte il mulino riunisce in sé più elementi che vanno dall’edificio alla ruota, dalla casa del mugnaio ai depositi (caneve) dei cereali. È per questo che nell’area padovana i documenti che attestano la proprietà degli impianti molitori usano sovente l’espressione “posta”, per indicare l’insieme del corpo edilizio, in pietra o legno a seconda dei casi, della derivazione d’acqua, sia del grande fiume di pianura sia del calto di collina, del diritto di macinare i propri e gli altrui cereali. La posta, in molti casi, pur essendo unica identifica un opificio, un complesso molitorio dove più ruote operano contemporaneamente, come nel caso di Pontemanco (località del comune di Due Carrare) sul canale Biancolino dove a fronte di dodici palmenti in attività, le poste rimarranno sempre solo ed esclusivamente due, pur nel frazionamento esasperato che conoscerà l’originaria proprietà col passare dei secoli.

Il mulino galleggiante

Presente nelle acque dell’Adige ancora alla fine degli anni Sessanta del Ventesimo secolo, del Brenta fino alla metà del XVII secolo e del Bacchiglione sino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, il mulino galleggiante si componeva di una solida struttura lignea sorretta da scafi immersi nell’alveo. Ormeggiato alle rive per mezzo di solide funi, cime di canapa e catene in ferro, l’opificio poggiava su due robusti e tozzi natanti, originariamente ricavati da un unico tronco (lintres) di farnia o quercia, in seguito sostituiti da scafi costruiti con telaio rivestito da fasciame di tavole, disposti parallelamente alla corrente d’acqua e saldamente collegati tra loro con delle travi, dette vissinali. Le due imbarcazioni, chiamate nel padovano rispettivamente arca e sandon, erano tra loro separate lo spazio necessario per sorreggere le estremità dell’asse – il melo – su cui si svolgeva la grande ruota idraulica. I cardini acciaiosi del melo trovavano alloggio in un cuscinetto in pietra, montato ad incastro al centro di un lungo trave ligneo identificato nelle descrizioni dei tecnici con l’appellativo di assegion, axegiaro, asiegiaro; quest’ultima trave a sua volta era innestata sul telaio di legno degli scafi, chiamato corbasan o, al plurale, corbasani. In questo modo il peso della ruota veniva a cadere al centro dello scafo e non sulle sponde, assicurando in tal modo l’equilibrio stabile sia del sandon, sia dell’arca.

San Martino della Vaneza (Cervarese Santa Croce), 1870. All’ombra della torre medievale sostano i due mulini galleggianti del Bacchiglione, collegati su entrambe le rive per mezzo di una stretta passerella: un paesaggio profondamente diverso dall’ambiente che oggi si propone al nostro sguardo.

Foto: raccolta Claudio Grandis.

Il sandon era costituito da una semplice imbarcazione strutturalmente formata, come detto, dal telaio, il corbasan, e dalle tavole del fasciame di rivestimento, opportunamente calafate cioè spalmate di pece e rese impermeabili; la prua era rivolta controcorrente e la poppa tagliata verticalmente vedeva uscire l’acqua dalle pale della ruota. L’arca invece costituiva il vero e proprio zatterone capace di sorreggere e contenere il mulino. Il vocabolo arca rimanda al biblico scafo di Noè, quasi a volerne ripetere l’esatta funzione di casa galleggiante, chiusa e in grado di ospitare persone e cose, come del resto era il mulino, anche se va doverosamente ricordato che con l’espressione arca da sempre si identifica un solido contenitore chiuso e adeguatamente protetto. Lo zatterone dell’arca era simile al sandon, ma a differenza di quest’ultimo esso sosteneva la cassella, ossia il manufatto a forma di casetta ospitante ingranaggi, macine, tramogge e spazi, capace di ricoverare temporaneamente granaglie e farine, quand’anche il giaciglio occasionale del mugnaio, la lettiera, come frequentemente si registra per gli isolati mulini dell’Adige.

Fatta eccezione per l’impianto natante dell’Adige, così denominato per la possibilità riconosciuta di potersi spostare da una piarda ad un’altra del grande fiume, il mulino galleggiante operando in corsi d’acqua dai livelli variabili e con correnti non molto forti, necessitava di una maggiore spinta idraulica. Per ottenerla furono costruite in base ad antichi titoli d’investitura, delle paratie trasversali in legname − scrive un tecnico del Genio Civile di Padova nel 1911 − in grado di ostruire l’alveo vivo su tutta la sua larghezza da sponda a sponda e per più metri d’altezza, dal fondo fin quasi al piano delle golene, lasciando solo delle brevi aperture in corrispondenza delle ruote motrici. L’insieme di questo sbarramento era suddiviso tra la palà fornita di pali, perfili e tavole e il castellaro fornito da tutte due le bande con pali, e perfili tavole dentro e fuori con il suo cassaro; nei fiumi navigabili l’apertura che consentiva il transito delle imbarcazioni era invece denominata la palà, che si cava li pianconi, identificata nel corso del secolo XIX con il termine pescaia 1.

I mulini galleggianti erano dislocati quasi unicamente in mezzo al corso del Bacchiglione, dopo la strettoia di Debba sita a valle di Vicenza. Sostenuti dagli scafi e attorniati dalle palificate erano i complessi di Montegalda, Cervarese Santa Croce, San Martino di Cervarese, o Vaneza, Trambacche, Creola, Selvazzano, Tencarola, Padova, Ponte San Nicolò e Roncajette. Fino al 1707 analoghi manufatti si trovavano sul Brenta, a Limena / Saletto, Vigodarzere, Meianiga, Cadoneghe / Torre e Ponte di Brenta, ma in numero sensibilmente inferiore rispetto al Bacchiglione. L’esempio più interessante del Brenta era costituito dall’impianto di Limena, sebbene lo sbarramento, detto rosta, presentasse una diversa articolazione rispetto alle solide palizzate in pietra e legno del Bacchiglione. Quasi ovunque gli sbarramenti, opportunamente attrezzati, presentavano in sommità una passerella transitabile, in grado di collegare viabilmente i mulini alle rive, evitando così l’impiego di imbarcazioni per il trasporto dei grani e delle persone.

Roncajette (Ponte San Nicolò), 1905. La complessa struttura dei mulini galleggianti si mostra in questa splendida istantanea, scattata dall’argine sinistro del Roncajette. Se si escludono i palmenti della città, otto erano gli impianti, simili a quello qui ripreso, nel tratto padovano del Bacchiglione.

Foto: Raccolta Giulio Righetti – Ponte San Nicolò.

Del tipo galleggiante, ma dotato di un condottamento delle acque diverso dai mulini dianzi elencati, erano i palmenti di Pontemolino, il celebre borgo sorto attorno all’omonima porta nel cuore settentrionale di Padova. La loro concentrazione − una vera e propria città industriale sull’acqua − non permetteva estesi sbarramenti e, anzi, imponeva a tutti il rispetto di rigide regole onde evitare sia abusi sia inevitabili contrasti, compresibilmente fomentati dall’insopprimibile necessità di assicurare a ciascun palmento la medesima aliquota d’acqua senza danneggiare i contigui impianti. Una condizione che ben spiega il duro intervento del governo carrarese, che negli anni Trenta del XIV secolo impose ai responsabili (gastaldi) della locale corporazione dei mugnai il periodico controllo dei livelli d’acqua, delle soglie di caduta e di ogni altro sbarramento così da porre fine alle continue liti e denunce. L’elemento più delicato del precario equilibrio era infatti costituito dall’altezza di caduta dell’acqua, quindi dalla posizione delle soglie, i padovani smergoni, parte terminale sommersa di lunghi tavolati, detti delfini, posti nel fiume in prossimità delle ruote idrauliche 2.

Nel mulino galleggiante gli scafi così installati potevano seguire senza problemi la continua escursione del livello d’acqua, particolarmente sentita in fiumi come il Bacchiglione e il Brenta alimentati da bacini imbriferi a carattere torrentizio. Le palificate, le roste e gli altri sbarramenti artificiali erano saldamente piantati nel fondale del fiume e, come detto, solo in un breve tratto, solitamente coincidente con la massima profondità dell’alveo, avevano struttura mobile per consentire il passaggio delle imbarcazioni (burci, padovane, burchielle e libi) e delle zattere di legname destinate ai depositi cittadini e, dopo il tramonto carrarese (1405), all’Arsenale di Venezia. Il complesso sbarramento fu tuttavia la causa principale che indusse i tecnici del governo veneziano prima, e del Genio Civile qualche secolo più tardi, a decretare la demolizione dei mulini galleggianti di Brenta e Bacchiglione, poiché il rincollo innocuo dell’acqua nei periodi di magra ordinaria diventava assai dannoso e pericoloso durante le piene, in causa delle maggiori altezze che fa ad esse raggiungere, rallentando in tal modo il regolare deflusso verso la foce.

Come già accennato nelle righe precedenti, alla tipologia dei galleggianti appartenevano anche i mulini natanti, presenti nel padovano lungo la sponda sinistra dell’Adige, tra Masi e Anguillara. Nel 1741 nel solo vicariato di quest’ultima località se ne contavano ben diciotto 3. A differenza degli opifici del Bacchiglione i mulini natanti non erano azionati dal condottamento forzato dell’acqua poiché sfruttavano le vene, o filagne, di corrente lungo le piarde, a ridosso delle rive. La loro struttura assomigliava molto a quella degli impianti galleggianti e solo la ruota registrava una maggiore larghezza mentre un singolare sistema, detto l’acoarolo, era montato sullo scafo per frenarla senza deviare l’acqua 4.

Badia Polesine, 1964. Un mulino natante appiardato sulla riva destra dell’Adige, collegato alla riva per mezzo di una precaria passerella. Di rilievo le dimensioni della ruota idraulica, dominate dall’ampiezza delle pale.

Seguendo le direttive impartite dalla Commissione governativa presieduta dall’ingegnere padovano Leone Romanin Jacur (1847-1928), istituita dopo la tragica alluvione del settembre 1882, a partire dal 1910 il Magistrato alle Acque del Veneto iniziò la sistematica demolizione dei mulini fluviali del Bacchiglione, unitamente ai complessi sbarramenti creati per assicurare alle ruote idrauliche energia preziosa anche nelle stagioni di magra. Gli opifici molitori erano ritenuti i maggiori ostacoli al deflusso delle acque nei periodi di piena e conseguentemente la causa principale degli allagamenti della città e dei paesi rivieraschi. A distanza di quasi un secolo le tracce della loro presenza non sono leggibili solo nei documenti e nelle vecchie istantanee fotografiche, visto che numerose rimangono pure altre preziose testimonianze. A ridosso dei mulini fluviali non sono mai mancati edifici e costruzioni in pietra con funzioni accessorie quali l’abitazione del mugnaio, il deposito dei cereali (la canipa della documentazione dugentesca) 5, la stalla per l’asino, il ricovero per gli attrezzi della fatica quotidiana. Molti di questi fabbricati esistono ancora, al di là delle alterazioni e delle mutazioni che il bisogno dell’uomo ha prodotto. Lungo il Bacchiglione, nel tratto padovano fino a Tencarola le case dei mugnai sono ancora tutte in piedi. L’abitazione di Cervarese, ad esempio, restituita all’antico splendore grazie al mecenatismo di un facoltoso industriale milanese, conserva all’interno, negli ambienti porticati un tempo riservati alle operazioni di carico e scarico dei sacchi, la struttura integrale di un mulino a palmenti, con l’unica assenza della ruota idraulica. La fedele ricostruzione, compiuta in buona parte recuperando pezzi originali seppur non sempre autoctoni, offre la possibilità di una lettura diretta, in grado di spiegare all’osservatore soluzioni e modalità costruttive che difficilmente le rappresentazioni grafiche e descrittive riescono a fornire.

Il mulino terragno

L’opificio da macinare più diffuso nella pianura padovana è stato per secoli e fino al secondo dopoguerra il mulino terragno, così denominato per l’essere fabbricato quasi sempre in pietra sulla riva dei canali minori. L’acqua che muoveva le ruote solitamente era condotta lungo articolate canalizzazioni oppure proveniva da derivazioni, rogge, bocche aperte sugli alvei o, più spesso, sulle arginature, sovente designate nella documentazione medioevale padovana con il termine bampadora o vampadora. La lunghezza di canalizzazioni e acquedotti variava da impianto a impianto, così come diversa era la posizione del fabbricato rispetto al senso della corrente. I modelli più numerosi, presenti soprattutto nell’Alta Padovana, erano dotati di una grande ruota immersa nell’alveo, parallela sia all’asta idraulica sia al lato lungo del mulino; gli opifici disseminati sul versante orientale e meridionale del canale Battaglia-Bisatto (da Mezzavia a Este) pur avendo anch’essi la ruota parallela al fabbricato si disponevano invece in posizione ortogonale all’alveo principale poiché la derivazione d’acqua era realizzata con un foro aperto sul fianco del canale. In altre parole era uno scarico laterale ad animare la ruota e non la corrente naturale generata dalla portata d’acqua del canale.

Entrambi i modelli comunque erano dotati di tante bove, dette calloni, quante erano le ruote più una, detta bova bastarda, riservata allo scarico dell’acqua eccedente introdotta attraverso le bove. In altre parole la bova bastarda consentiva una precisa calibratura della quantità d’acqua immessa sulle ruote, assicurando così a queste ultime un regolare numero di giri per tutto il tempo di funzionamento del mulino. Il bravo mugnaio si misurava anche sulla capacità di saper far girare le macine a velocità costante, perché solo così la farina non si surriscaldava.

Originariamente queste canalizzazioni dalla sezione quadrangolare sufficienti ad ospitare la ruota in movimento, erano costruite con fitte palificate in legno ben piantate sul fondo dell’alveo; successivamente vennero sostituite da più durature strutture in pietra, capaci di reggere nel tempo l’usura prodotta dalla vivacità dell’acqua. I tecnici del Settecento scrivevano che per far andare quelli che sono stabili si trattiene l’acqua un poco innanzi che arrivi al mulino in un canale profondo e stretto, affinchè essendo accelerata nella sua caduta e ristretta, porti tutto il suo sforzo sopra la ruota, che fa muovere il mulino 6. Le ruote dei mulini erano di conseguenza dimensionate sulla sezione dei calloni, ed erano protette a monte dai restelli, apposite griglie in grado di fermare i materiali solidi trascinati dalla corrente. Al mugnaio spettava poi il compito di pulirle, rimuovendo foglie, ramaglie, animali morti e qualche volta denunciando all’autorità pubblica la presenza di cadaveri.

Tutte le bove o calloni a monte erano dotati di paratie regolabili per mezzo di argani a manganelli, sapientemente manovrati dal mugnaio. Li possiamo immaginare come dei potenti rubinetti o valvole che opportunamente aperti erano in grado di assicurare l’energia richiesta.

Gli impianti animati dalle ruote parallele al corso d’acqua vennero dotati in epoca imprecisata di un ulteriore canaletto collaterale che di norma si staccava a monte del mulino, ben prima delle bove, per riallacciarsi a valle del condotto di scarico delle ruote: il by-pass così formato consentiva il deflusso di eventuali eccedenze di portata, le note escrescenze tanto familiari e altrettanto vituperate dagli idraulici della Repubblica Veneta.

Dove le condizioni lo permettevano, i mulini anziché sulla riva potevano trovarsi a cavaliere dell’alveo. ll modello più conosciuto, in quanto diffusamente rappresentato dall’iconografia passata e recente, si trovava nei tratti di fiume soggetti a continui controlli e maggiormente regolabili, come nel caso di alcuni impianti presenti a Padova città, ubicati nella zona di Torricelle, a Pontecorvo, San Daniele, dietro l’attuale Ospedale Civile, alle Porte Contarine 7.

Diverso ancora era il principio utilizzato nei mulini disseminati lungo il canale Battaglia-Bisatto, a Mezzavia, Battaglia, Rivella, Bagnarolo di Monselice e Restara di Este ove una paratia mobile, paragonabile ad un moderno rubinetto, regolava il flusso diretto alle ruote: il sistema era in tal modo sganciato dalla portata del corso d’acqua che fungeva in pratica da serbatoio inesauribile e offriva così al palmento l’energia capace di assicurare una costante e continua macinazione. Un vantaggio rilevante se paragonato ai mulini galleggianti, spesso in balia del fiume e in grave pericolo in occasione delle frequenti piene.

La ricca documentazione d’archivio solo raramente descrive le modalità e i costi sostenuti per la costruzione di un mulino terragno, mentre abbonda per i tanti rifacimenti degli impianti galleggianti, soggetti a continui interventi in virtù della deperibilità dei materiali impiegati. La solida struttura lapidea degli edifici e la regolare portata d’acqua dei contigui canali sono stati inoltre gli elementi che nel corso del Novecento hanno permesso la sostituzione delle ruote con le turbine, l’introduzione dei mulini a cilindri al posto dei palmenti in pietra e il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati, quasi sempre trasformati in abitazione al termine della secolare attività di macinazione. Si può dire che gli opifici alloggiati nelle costruzioni in pietra a partire dal 1872 e fino ai primi decenni del Novecento hanno anzi offerto maggiori occasioni all’introduzione di moderne tecniche molitorie (si pensi in particolare ai mulini a cilindri articolati su due o più piani di un edificio), spesso ospitando nuovi impianti in sostituzione degli esistenti ritenuti obsoleti 8. Rispetto agli opifici galleggianti la durata dei mulini terragni è stata maggiore proprio per la versatilità dimostrata nell’evoluzione tecnologica, se è vero che impianti come Mezzavia, Bagnarolo, Campagna di Pernumia e, soprattutto, Pontemanco (Due Carrare) adeguatamente ammodernati hanno continuato a funzionare ben oltre la seconda guerra mondiale, nonostante la vicinanza di modernissimi complessi molitori come quello della Società Veneta di Macinazione ospitato nel centro di Battaglia Terme, nel medesimo fabbricato, opportunamente sopraelevato, dove per secoli avevano girato i palmenti del Mulino dei Quattro 9.

Battaglia, primo Novecento. Veduta del porto. A sinistra il mulino della Società Veneta di Macinazione (S.V.M.) già dei Quattro, al centro l’Arco di Mezzo e, a destra, l’edificio che ospitava il mulino dei Sei e la cartiera con il proprio approdo.

Foto Fiorentini – Tratta da Battaglia Terme. Originalità e passato di un paese del padovano, a cura di P.G. ZANETTI, Battaglia T. 1989, p. 53.

Laddove l’acqua si liberava dalle briglie, dagli acquedotti, dai condottamenti forzati, dalle bove che l’avevano incanalata, grandi specchi d’acqua – gorghi – venivano lentamente a crearsi. Erodendo le rive vicine, specchi via via sempre più ampi si sono formati negli alvei del fiume Bacchiglione, e dei canali Bagnarolo, Restara, Biancolino, e a nord di Padova nel Tergola, Cereson, Marzenego, Muson Vecchio. Diversamente è avvenuto sul canale Battaglia dove i calloni, ricevendo un regolare volume d’acqua per le ruote hanno evitato l’intacco delle delicate arginature.

Così come per i mulini galleggianti anche per gli impianti terragni si hanno numerosi esempi di abitazioni ancora esistenti. Lungo il canale Padova-Monselice, a Mezzavia, Battaglia, Bagnarolo (Monselice) e Campagna (Pernumia) gli alloggi del mugnaio fanno ancora parte integrante del paesaggio locale. Così pure lungo il Tergola, dove molti fabbricati oggi ospitano attività commerciali riservate alla vendita di prodotti agricoli e floreali 10. Mulino, casa del mugnaio, ricoveri e tettoie costituivano elementi rilevanti per il paesaggio dei centri molitori. Ad essi infatti spesso si sovrapponeva un grande ombrello vegetale di una o più piante secolari. Come testimoniano numerose immagini si trattava di querce, castagni, pioppi, faggi e, in tempi più recenti, platani, piantati tra le rive e gli argini dei fiumi. La fragilità stessa dei materiali da costruzione dei mulini, incapaci di offrire un adeguato isolamento termico soprattutto nei mesi gelidi e torridi, imponeva l’adozione di idonei ripari. Il caldo estivo veniva mitigato dalla spessa chioma vegetale, ai piedi della quale trovavano ristoro oltre al mugnaio la variegata clientela quotidiana, spesso accompagnata da carriole, animali e carri al traino. Tra i mulini, le piante e le abitazioni venivano riposte le macine usate e le nuove pronte a sostituirle: il loro peso, ordinariamente superiore al quintale, garantiva a buon diritto il rischio da possibili furti. Disseminate qua e là nei luoghi già sede di opifici, le macine si possono ancora riconoscere per l’inconfondibile foggia; alcune adornano giardini privati, altre sono abbandonate a ridosso di edifici disabitati; numerose sono pure quelle recuperate nell’alveo del Bacchiglione rinvenute in occasione di immersioni subacque o recuperate dalle benne dei sabbionari fino al 1987, anno in cui l’attività estrattiva è definitivamente cessata.

Monterosso di Teolo, via IV novembre, aprile 2001. Le macine abbandonate e non più utilizzate hanno trovato i reimpieghi più disparati: questa murata sulla sommità di una casa colonica occupa sicuramente un’insolita posizione.

Foto: Claudio Grandis.

Il mulino a coppedello

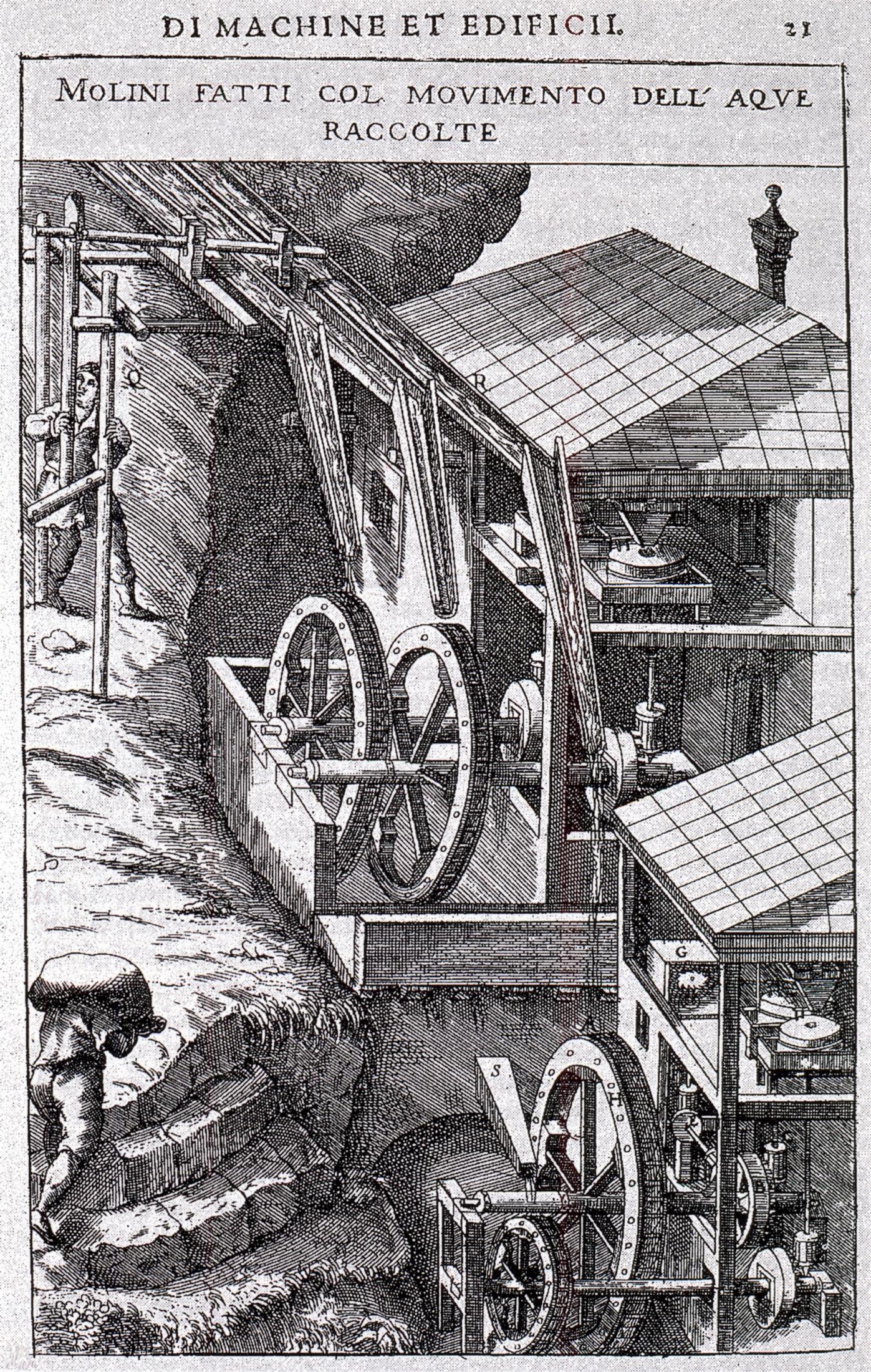

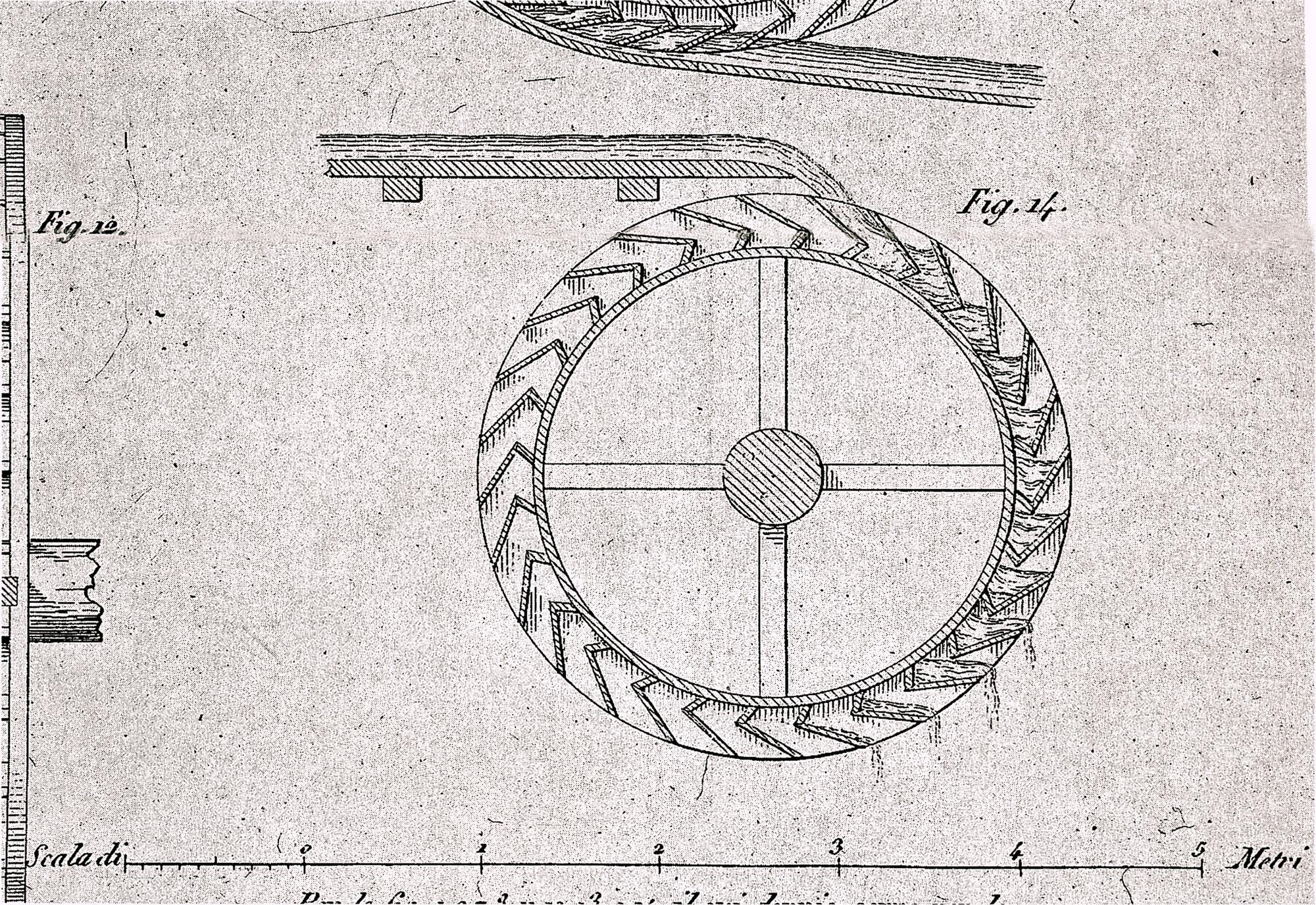

Ascrivibili alla tipologia dei terragni, i mulini a coppedello nella provincia di Padova hanno trovato spazio per diffondersi e operare solo sui pendii del rilievo collinare euganeo. Fuori dai confini nostrani li troviamo infatti presenti nella collina vicentina, nel trevigiano, a ridosso del distretto asolano, e lungo tutta la dorsale che s’innalza ai piedi della pianura veneta, sino alla Patria del Friuli 11. È il modello, la tipologia, l’impianto, l’opificio, il palmento che c’interessa più da vicino, oggetto e ragione del presente lavoro. Vediamo pertanto quali parti si differenziavano dagli altri modelli terragni di pianura, per lasciare più avanti spazio ad altre considerazioni di ordine economico e storico. È la ruota idraulica innanzi tutto l’elemento costitutivo che più si discosta dagli analoghi manufatti del mulino galleggiante e terragno. Essa veniva azionata col movimento dell’acque raccolte, e presentava un profilo di ridotto spessore ma dal ragguardevole diametro, di norma superiore ai quattro metri, dotato in periferia di cassette o coppelle (coppe), da cui la denominazione di mulini a coppedello (storpiato nei documenti in coppello, copeello, coppiello).

Riempiendo le cassette dall’alto, in corrispondenza del così detto punto morto superiore, da dove cioè le coppe cominciano la corsa discendente, il peso dell’acqua vinceva l’inerzia della ruota generando il moto rotatorio. L’albero azionato in tal modo girava in senso inverso rispetto ai palmenti di pianura, mossi invece dalla corrente idraulica battente sulle pale dal basso o dalle reni. Viste da valle le pale dei mulini di pianura salivano dalle acque al cielo; le coppe dei mulini di collina invece scendevano dal cielo verso il basso. Internamente ingranaggi, macine e tramogge trovavano allocazione, di certo già a partire dal XV secolo, in fabbricati di pietra a uno o due piani. Non di rado presentavano all’esterno anche più di una ruota in legno, come a Rovolon, Torreglia, Zovon, il cui albero entrava nelle stanze del mulino attraverso un foro circolare praticato sul muro perimetrale, a sua volta sovrastato, sulla verticale, da una finestrella utilizzata dal mugnaio per controllare il buon andamento della ruota e la portata del condotto idrico.

Un’immagine efficace del mulino a coppedello dei Colli Euganei ci è offerta dall’incisione inserita nell’opera di Vittorio Zonca, Novo teatro di machine et edificii, stampata a Padova nel 1607. L’articolazione dell’impianto, la disposizione dei fabbricati e il numero di ruote ci riportano al mulino Papafava di Rovolon.

Così articolato l’opificio dei colli poteva sfruttare al massimo la ridotta disponibilità idrica dei calti, raccolta a monte in ampi bacini artificiali comunemente chiamati gorghi, o anche conserve, scavati nel terreno oppure costruiti a ridosso dei pendii sorreggendo la sponda verso valle con solide murature in pietra, come nel caso di Rovolon e Torreglia. Diverse le ampiezze superficiali di questi specchi d’acqua compresi di norma in alcune centinaia di metri quadrati, come i 570 di Castelnuovo o i 1190 di Faedo, rilevati dai tecnici del Catasto nel 1810. Adeguate canalizzazioni lignee ricavate da legno di pioppo o larice segmentate in più pezzi dette docce, o in padovano gorne, della larghezza pari a quella delle coppe della ruota e mobili nel tratto terminale, conducevano l’acqua dai gorghi, spesso lontani dal mulino diverse decine di metri, sopra la ruota; per fermare il palmento il mugnaio di norma non serrava subito l’acqua a monte ma provvedeva a traslare il tratto finale del doccione all’esterno del profilo percorso dalla ruota, facendolo scorrere sopra un trave orizzontale di appoggio. L’operazione era possibile sia agendo dall’interno dell’edificio, manovrando alcune leve, sia intervenendo all’esterno con delle robuste aste di legno capaci di spostare il condotto di alimentazione. Esempi di doccioni in legno sono visibili nelle vecchie foto che ritraggono il mulino di Torreglia, animato dal rio Calcina, mentre del tutto singolare resta la memoria fotografica, preceduta da alcune incisioni del XVIII secolo, dell’acquedotto sorretto da pilastri in pietra e realizzato con tavole lignee capaci di convogliare le acque reflue della sorgente termale del Montirone sulle coppe della ruota molitoria di Abano Terme 12.

Abano Terme, 1940. La condotta dell’acqua termale che dal Montirone raggiunge l’albergo Molino, sullo sfondo nella foto. L’antico condotto originariamente era ben più corto essendo il mulino adiacente allo sperone roccioso, al di qua di via C. Augure. (Cap. IV, p. 100.)

Foto: raccolta Claudio Grandis.

In altri casi, come a Valle San Giorgio, dove il salto d’acqua era prossimo alla ruota, era sufficiente un breve condotto incernierato sotto la bocca d’alimentazione ricavata in un blocco trachitico opportunamente sagomato, e terminante sulle cassette della ruota, per assicurare il buon funzionamento dei palmenti. Ma poteva anche capitare, come al mulino del Bagno di Fontanafredda, che la tubazione in pietra sottopassasse la strada, poiché i gorghi di raccolta si trovavano ad oriente della strada mentre l’impianto macinava sul lato opposto, ad occidente. Ma non solo: per non disperdere la preziosa energia oltre la strada anziché posare un condotto aperto in alto fu costruita una tubazione aerea a sezione chiusa corrente fino a pochi metri dalla ruota a coppe, dotando solo il tratto finale della classica gorna mobile.

Diverso ancora il caso del mulino di Valnogaredo in via Pilastri Rossi, l’ultimo in ordine di tempo ad essere costruito di sana pianta nell’area collinare. Qui il gorgo venne realizzato artificialmente dopo il 1840 a pochi metri dalla ruota allogata in una fossa di quasi quattro metri di profondità, così che non fu necessario un doccione regolabile ma solo un breve condotto fisso dotato di paratia monte, cioè sul muro di sostegno del gorgo stesso.

L’alimentazione del mulino a coppedello nella schematica raffigurazione dell’ing. Cadolini (1835), che propone al posto delle semplici coppe una soluzione più raffinata, ancora rilevabile nella ruota di Valle San Giorgio.

La precarietà della risorsa idrica dei Colli Euganei è stata la costante dell’instabile fortuna degli oltre venti palmenti attivi in età veneziana. Non a caso l’appellativo con cui erano identificati sia dalla locale popolazione sia dagli amministrato pubblici è di Mulini del Maltempo, a significare la lunaticità del loro rendimento 13. Per ridurre possibili imposte e giustificare ritardati pagamenti, proprietari e conduttori non persero inoltre occasione per sottolineare l’intermittenza del loro funzionamento. Preziosa e illuminante in proposito, ci appare la fede (attestazione) rilasciata dal parroco di Faedo, Antonio Maria Ceccato nel 1726 su richiesta dei Provveditori sopra Beni Inculti, impegnati a verificare il legittimo possesso del mulino di Matteo Furlan. Il prelato scrive che l’impianto funziona “quando vi è acqua” e che l’unica ruota è “priva d’acqua quasi tutta l’estate, e che l’inverno è inutile per mancanza di grano in questi monti, ove abondano anche giacci per l’acqua disfatta di neve” tant’è che “in una parola quando ha acqua non ha da macinare, e quando ha robba gli manca per lo più l’acqua”. Parole diverse non usa Anzola vedova di Miotto monaro di Torreglia, che nel 1569 nell’integrare la polizza d’estimo del defunto consorte scrive: “I molini sono posti nel monte dove che non masina di continuo, anci bisogna sunar laqua cum artificio et gran spesa, onde che se adimanda molini da Mal tempo” 14.

Torreglia, 1920 circa. La cartolina illustrata fissa i due doccioni ai lati delle immobili ruote di Sotto. La possibilità di spostare le gorne terminali permetteva ai mugnai di fermare la rotazione delle macine in caso di necessità o di inattività. (Cap. IV, p. 134.)

Foto: raccolta Claudio Grandis.

La stessa musica suonava anche nelle orecchie del nobile padovane Giacomo Cavalli, allorquando nel 1753 chiese al Senato veneziano l’investitura per aggiungere una seconda ruota al suo impianto di Teolo, detto il Molin de Mezo perché collocato sul calto Contea tra i palmento Capodilista a monte, in contrà Ponteseli, e quello della “Fabbrica di S. Giustina” di Teolo sito a valle in località Zenzola. Nell’istanza si legge che la ruota esistente da secoli “gira solo nel tempo d’estate, che si liquefanno le nevi, e discendono a formare una vasca, o sia piccolo condottelo. Detta roda serve solo ad uso di macinar de’ biave grosse”; ciò nonostante era dell’avviso che fosse conveniente aggiungervi la seconda ruota così che “nelli pochi mesi che s’attrova acqua sufficiente” era possibile “far girare altra roda a copedello per macinare formento”, senza per altro richiedere ulteriore risorsa idrica poiché il nuovo palmento doveva “girare con l’acqua stessa che serve alla roda esistente” 15.

E un altro esempio è dato ancora nel 1738 dal nobile padovano Galeazzo Capodilista allorquando notifica all’autorità governativa la presenza nel mulino appena acquistato dai fratelli Roda a Boccon, di una seconda ruota pur a coppedello indebitamente “trasportata o da essi Roda livelari overo da Martini sublivelari da altro molino che si atrovava sin de l’anno 1626 superiormente costruto”. L’impianto dopo esser appartenuto ai Santasofia, nel 1739 risultava disfatto anche agli occhi dei periti veneziani Antonio Gornizai e Michelangelo Mattei, qui inviati per riportare in disegno lo stato dei luoghi. Poiché la rimozione, l’aggiunta e lo spostamento delle ruote erano sottoposti al ferreo controllo dei Provveditori veneziani, il nobile padovano chiese nel contempo, ottenendola, la conferma della ruota abusivamente montata, visto che era la stessa già autorizzata in precedenza 16.

Boccon, 1997. L’antico fabbricato che per secoli fu adibito a mulino dei Capodilista. Sulla destra, oltre il filare di alberi, scorre il Rio Molini di Boccon. (Cap. IV, p. 105.)

Foto: Claudio Grandis.

Nell’area euganea è rimasto oggi un solo gorgo da mulino: lo si incontra a Valnogaredo all’imbocco di via Pilastri Rossi, la strada che conduce a Lozzo Atestino. È conosciuto come il “gorgo degli Ambrosi” dal nome della famiglia che da tempo ne detiene il possesso e che fatto costruire dai nobili Zorzi, passò poi ai Rodella. Tra tutti quelli attestati è sicuramente il più giovane d’età essendo stato realizzato nella seconda metà del secolo XIX, come già ricordato sopra. Ha funzionato da serbatoio energetico per il mulino fino al 1955; ora ha assunto un fascino del tutto singolare non foss’altro per l’ubicazione, protetta da un piccolo dosso collinare, la ricca vegetazione che lo circonda e la variegata fauna ittica e anfibia che lo abita.

A consultare il dizionario dell’amico Antonio Mazzetti, I nomi della terra. Toponomastica dei Colli Euganei, l’espressione Gorgo, Gorghi, identifica ormai solo rare presenze; di uno – Gorgo – troviamo memoria a Valsanzibio, mentre Gorgo de Cunèa e Gorgo del Munaro indicano piccole aree dell’abitato di Villa di Teolo. A funzioni, o utilizzi, diversi va invece ricondotto il Gorghéto sito in prossimità dell’abitato di Baone, zona aliena alla presenza di mulini. Dialogando con i vecchi residenti dei Colli, si rileva tuttavia che Gorgo sintetizza ancora un vocabolo dal preciso significato materiale e topografico: chi ne racconta l’esistenza sa ben precisare a quale funzione era riservato, sa descrivere la paura che incuoteva nei bambini più piccoli, mostra di conoscere i racconti fantastici che su di esso aleggiavano spesso evocando la presenza di fate, streghe ed esseri fantastici legati alle acque come nella più classica mitologia antica: manifesta sicura padronanza nell’indicare l’utilizzo che d’inverno gli era riservato, quando il freddo intenso ghiacciava l’acqua in superficie permettendo ai ragazzi più arditi di pattinarvi sopra 17. La scomparsa precoce dei mulini a coppedello non fu dovuta solo all’avvento dei mulini a cilindri e alla diffusione dell’energia elettrica. La possibilità di installare le turbine al posto delle tradizionali ruote a pale consentì ai palmenti terragni di pianura di prolungare l’attività di macinazione, a differenza dei mulini a coppedello in cui l’installazione di turbine al posto delle ruote a cassette non era tecnicamente attuabile con una ridotta disponibilità idrica.

La ruota idraulica

La grande ruota a coppe, il suo movimento, l’inconfondibile cigolio, lo scrosciare dell’acqua, per secoli e secoli hanno caratterizzato e segnalato al passante inerpicato lungo i pendii e i calti collinari la presenza del mulino a coppedello. La singolare forma, l’ampio diametro, il sottile spessore, la disposizione delle coppe, sono state altrettante componenti che nel tempo hanno sicuramente subito alterazioni, adattamenti, rettifiche sia per meglio adattarsi alle condizioni naturali dell’ambiente, sia per venire incontro al mutare delle macine, particolarmente sentito con l’introduzione del mais. Se poniamo a confronto le ruote dei Colli, marcate dal pronunciato diametro e dal ridotto spessore, con quelle dei mulini flottanti dei grandi fiumi di pianura, rileviamo per quest’ultimi una larghezza che, misurata lungo l’asse di rotazione, risulta ben maggiore del diametro.

La differenza costruttiva proveniva dalla diversa spinta dell’acqua, decisamente maggiore nei fiumi di grande portata. Le ruote dei mulini natanti potevano avere una larghezza anche doppia del diametro, mentre in quelli terragni e a coppedello quest’ultimo misurava da sei a dieci volte lo spessore delle pale. Per la costruzione delle ruote il materiale impiegato proveniva da grossi tronchi di rovere, lentamente sostituito a partire dal 1872 da fusioni in ghisa ed acciaio 18, e in altri casi da strutture miste formate da telai in ferro e pale o coppe in legno, queste ultime sovente costituite da un fondo di rovere e dalle sponde di abete.

Se tralasciamo il modello più arcaico del mulino greco, detto a retrecine, dove la ruota dal diametro contenuto, disposta in posizione orizzontale e dotata di piccole pale a cucchiaio, era colpita da un violento getto d’acqua trasmettendo in tal modo la rotazione direttamente alle macine senza l’ausilio di alcun ingranaggio, nel mulino romano la spinta dell’acqua sulle ruote dei mulini era più articolata e poteva provenire dall’alto, dal basso o di fianco, detta anche dalle reni: tre soluzioni che, seppur già anticipate, meritano ulteriore spiegazione 19.

Note

1 A.G.C.P., B III-DE 20. A.S.P. Praglia, f.116, c. 71, 82, 137-138; f. 117, c. 184-185, 219, 274, 441.

2 Il ricordo dello spiantamento “delle quattro chiuse dei mulini” del Brenta, deliberata nel 1680 e attuata nel 1707, è in CRISTIANI, p.159-160; A.S.P. S. Giovanni, f. 139 dis. 4; B.C.P. Statuti mugnai; GASPAROTTO, p. 410; GLORIA 1862, IV, doc. III, p. 19-21; BORTOLAMI 1988, p. 292-294.

3 A.S.P. Miscellanea Q, b. 23, fasc. num. 22. In proposito si veda anche ANDREOTTI 1980, p. 31-41.

4 BEGGIO, p. 35.

5 A.S.P. Praglia, reg. 165, c. 84v.

6 GRISELINI-FASSADONI, p. 137.

7 Sulla loro dislocazione si veda la pianta di Padova delineata da Giovanni Valle nel 1784.

8 SIBER MILLOT, p. 15-27.

9 Battaglia Terme, p. 47-50.

10 È il caso, ad esempio, di Santa Giustina in Colle e di Sant’Andrea di Campodarsego.

11 B.I. Inv. 398, anno 1739, dove si trovano rinnovi per località quali Meduna, nella Patria del Friuli e Crespano nel trevigiano; B.I. Inv. 405, anno 1770-71 dove s’incontrano invece mulini a coppedello in località quali Arbizzano, nel veronese, e San Giovanni Illarione, allora nel vicentino; Arsenale, c. 200v un mulino è a Conegliano.

12 Torreglia, p. 107-113; Terme d’Abano, p. 84-87. Alimentazione analoga al mulino di Abano si riscontra a Brescia già in età romana, con una condotta capace di raccogliere le acque del colle Cidneo.

13 Con l’espressione Maltempo si designavano in genere tutti gli impianti, e a volte anche i luoghi, sottoposti alla lunaticità degli elementi naturali. Maltempo è dunque sinonimo di attività precaria e di condizione mutevole.

14 B.I. Pr. 38, fasc. “Furlan Matteo”. Estimo 1515, vol. 16, polizza 2621.

15 B.I. Inv. 403.

16 B.I. Pr. 17.

17 MAZZETTI 1999, p. 153, 23, 44; ARCHIEO, p. 39.

18 Al 1872 risale la sostituzione di tre ruote idrauliche con turbine al mulino Golfetto di Pontecorvo, mentre al 1877 la sostituzione delle ruote in legno con altre in ferro all’impianto di Torricelle, entrambi nel centro cittadino di Padova (A.S.P. Finanza, rispettivamente b. 16, n. 811 e b. 5, n. 276). Sulle turbine rinvio a MARCHINI, p.53-81.

19 BEGGIO, p. 9-11; SEBESTA 1997, p.126-131.