18.12 Chiesa di San Giacomo

Viene costruita soprattutto con i beni lasciati da Giacomo Zacchi e quindi si può supporre che il titolo, San Giacomo apostolo, sia stato scelto in memoria del benefattore. Questo santo però è anche protettore dei pellegrini, perciò si presume che il passaggio dei fedeli (romei), diretti o provenienti da Roma (v. 3. tav.16*), abbia influito nella dedica della chiesa, originariamente cappella della pieve di Pernumia. La ‘dote’ della chiesa viene stabilita nell’ottava parte annua del reddito dei mulini “dei Quattro” (v. 15. tav.12), una sorta di pacchetto azionario odierno. La bella lapide in scrittura gotica infissa sulla facciata della chiesa rivela l’anno di fondazione, 1332. Prima d’allora i fedeli venivano battezzati e avevano il loro cimitero a Pernumia; in alternativa potevano recarsi sulla sommità del monte Croce, dove era stato eretto il monastero benedettino di Santa Maria, divenuto più tardi luogo prediletto del cardinale Gregorio Barbarigo.

Nel 1454 la chiesa di san Giacomo diventa parrocchiale e nel 1703 è ricostruita arricchendone l’aspetto esteriore con tre pregevoli statue raffiguranti le virtù teologali: Fede, Speranza e Carità.

All’interno sono particolarmente interessanti il fonte battesimale in marmo rosso, a base ottagonale, con copertura di legno scolpita e intarsiata, una stupenda Madonna alla quale i battagliensi sono molto devoti, e l’altare con il relativo tabernacolo realizzato con vari marmi pregiati, costruito nel 1667 con il contributo dei duchi di Baviera, allora ospiti del Catajo per la cura dei fanghi. Recenti lavori di restauro hanno rimesso in luce la facciata, scandita da lesene e conclusa a timpano, e il massiccio campanile a ‘cipolla’ che si specchiano sul naviglio. Tra via Maggiore e il canale navigabile, di fronte alla chiesa, si ergevano alcuni edifici, abbattuti nella seconda metà dell’800, e il Camposanto, trasferito all’inizio dello stesso secolo; successivamente lo spazio, già occupato da questi insediamenti, veniva lastricato di pietra trachitica e destinato a Piazza del Mercato. Ora, per l’intensità del traffico stradale, di questa attività commerciale è rimasto solo il ricordo testimoniato da qualche vecchia e sbiadita cartolina.

19.12 Palazzo Cini – Masini e sede municipale

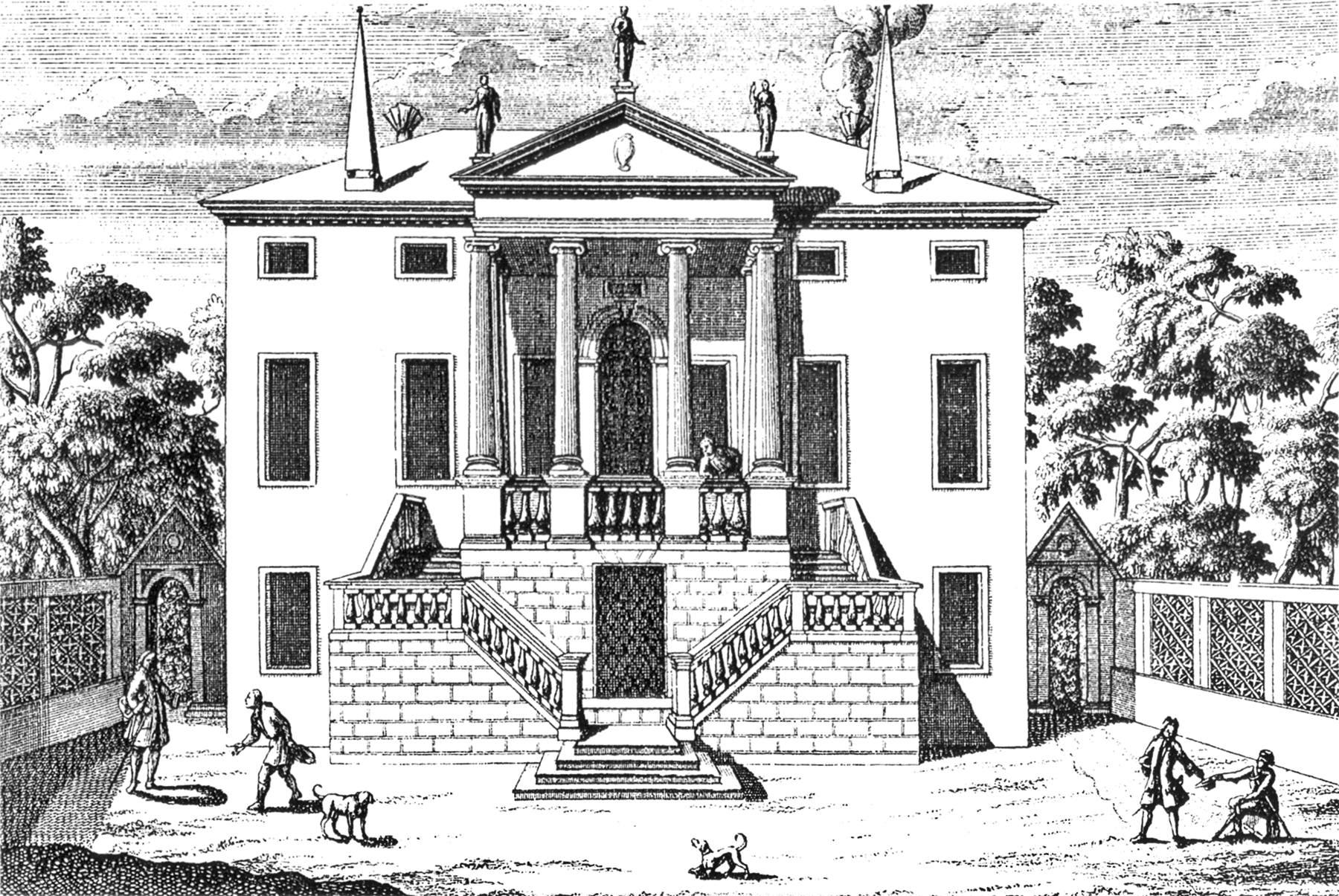

Il palazzo Masini, ex sede della farmacia, posto di fronte alla sbocco della via per Galzignano che si trova dall’altra parte del naviglio, è da identificare probabilmente con il palazzo Andrei raffigurato da Vincenzo Coronelli in un’incisione del primo ‘700. Circa un secolo dopo risulta di proprietà dei Papafava, successivamente della contessa Cappello in Cini e dall’ultimo dopoguerra della famiglia Masini. L’ingresso dalla statale è assicurato da un ponticello in muratura, dato che l’ edificio sorge dal livello della campagna, un piano sotto a quello della strada. Un piccolo fabbricato eclettico, che compare già nel catasto austriaco, è stato posto a guardia dell’ingresso carraio a sud del palazzo. Il parco è stato ridotto della sua porzione meridionale per l’apertura dell’attuale strada d’ accesso agli uffici delle Officine Galileo (v. 16. tav.12).

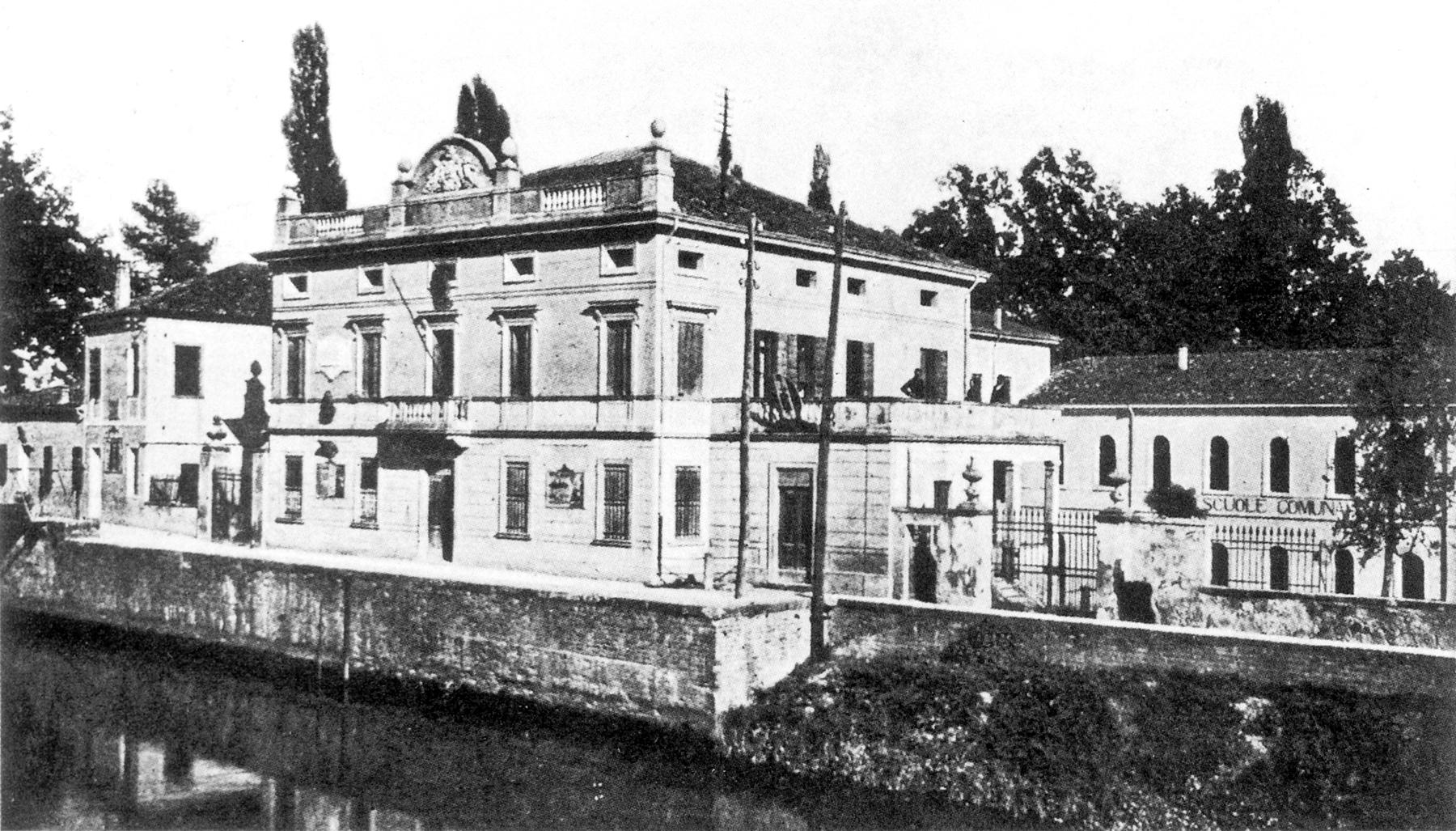

Un poco più a sud c’è il vecchio municipio ricostruito nel 1917 a quattro piani. Originariamente era una casa d’affitto con oratorio privato di Giuseppe Caluppo. Successivamente viene acquistato dal Comune che lo trasforma in sede municipale e scuola. Ora questi servizi sono trasferiti in altra sede e l’edificio è in attesa di restauro.

La vecchia sede municipale di Battaglia e le attigue scuole site lungo via Maggiore, Statale Adriatica (anni ’40 del ‘900).

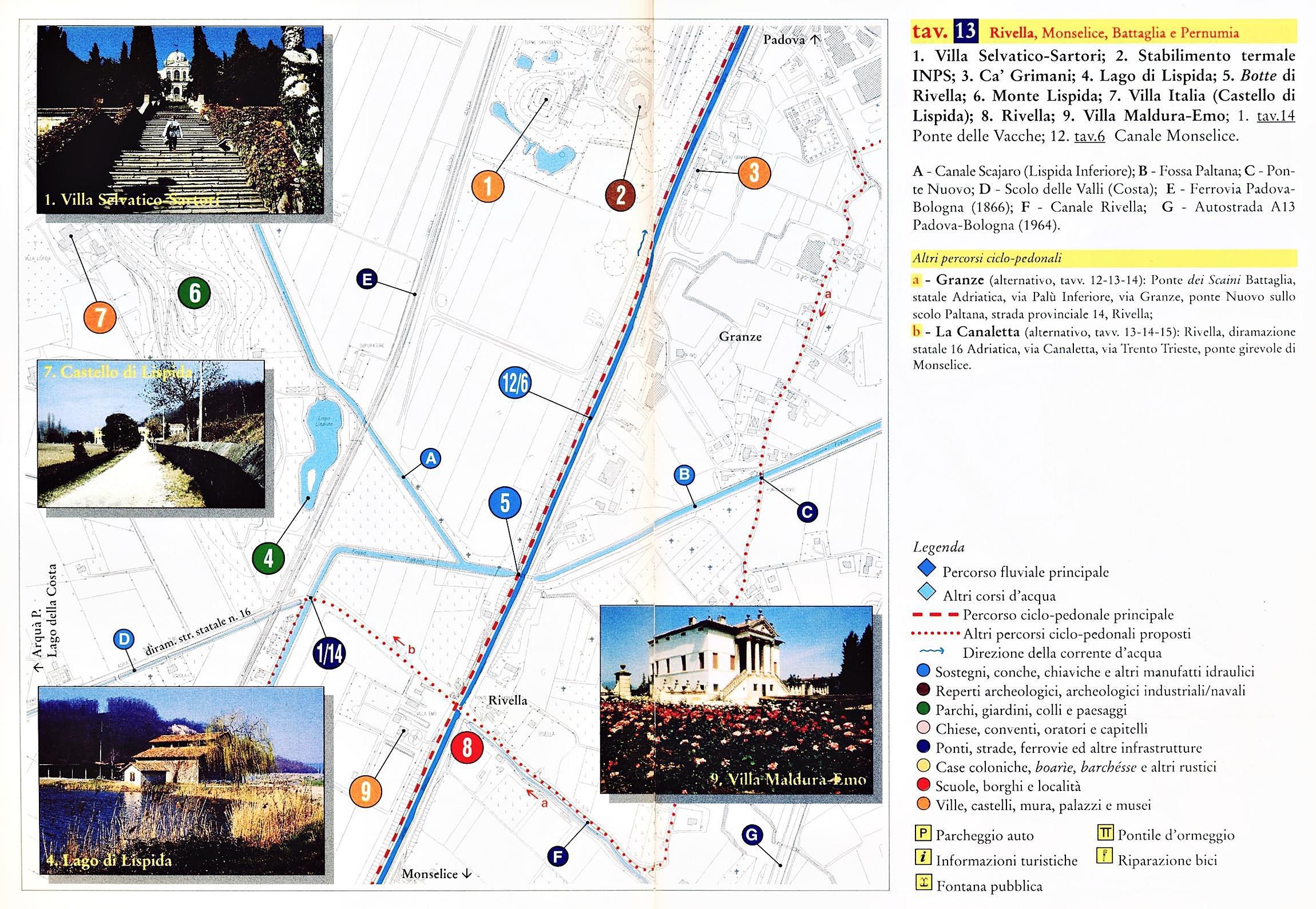

tav. 13 Rivella (Monselice, Pernumia e Battaglia)

1. Villa Selvatico-Sartori – 2. Stabilimento termale INPS – 3. Ca’ Grimani – 4. Lago di Lispida – 5. Botte di Rivella – 6. Monte Lispida – 7. Villa Italia (Castello di Lispida) – 8. Rivella – 9. Villa Maldura-Emo – 1/14 Ponte delle Vacche – 12/6 Canale Monselice.

A. Canale Scajaro (Lispida Inferiore) – B. Fossa Paltana – C. Ponte Nuovo – D. Scolo delle Valli (Costa) – E. Ferrovia Padova-Bologna (1866) – F. Canale Rivella – G Autostrada A13 Padova-Bologna (1964).

1.13 Villa Selvatico – Sartori

La villa è posta in cima ad un piccolo colle a sud di Battaglia, chiamato Sant’Elena (32 m), Pignaro o della Stufa, per la presenza della grotta naturale sudorifera dalla quale scaturisce acqua termale. Consiste in un immobile piuttosto singolare sia per la posizione sia per le caratteristiche architettoniche.

L’impianto originario risale al 1585 per volontà di Bartolomeo Selvatico, cavaliere della Repubblica Veneta, e di suo fratello Gerolamo, ma questo è solo l’inizio di una serie di interventi che vanno a sostituire vecchie preesistenze, risalenti al 1156. Nel 1596 viene ristrutturata la cappella dedicata a sant’Elena, nel 1642 costruita la scenografica scalinata di accesso alle terrazze e la strada che porta le carrozze al piano della villa. La scalinata, voluta da Benedetto Selvatico, medico e clinico famoso, è realizzata su progetto di Tomio Forzan; si compone di ben 135 scalini che partono da due rampe opposte e che sono scanditi da sette ripiani. La dimora signorile si presenta a pianta quadrata con una loggetta per ogni prospetto, posta tra carpi merlati a bugne angolari, con al centro una cupoletta che domina il salone a croce dell’ultimo piano. All’interno le pareti sono decorate con affreschi di Pietro Liberi e Luca Ferrari; particolarmente interessanti quelli che raccontano le storie di Antenore, dalla fuga da Troia alla fondazione di Padova.

Dal canale Battaglia si arrivava alla villa per una strada che partiva dall’argine dove era utilizzabile una banchina gradinata per le barche (ora scomparsa). Il colle, e quindi la villa, era attorniato da vaste campagne acquitrinose; nei documenti d’archivio si parla infatti di una “palude grande”, causa di frequenti pestilenze. Nel 1814 il complesso è acquistato da Agostino Meneghini che due anni dopo affida a Giuseppe Jappelli il compito di riorganizzare il parco attorno a tre principali laghetti, dai quali si estrae fango termale. Il famoso architetto dà al giardino un’impronta pittoresca di segno preromantico, ma non riesce a realizzare compiutamente il progetto di giardino letterario d’ispirazione virgiliana. Nel quadro degli interventi migliorativi anche la scalinata d’ accesso riceve una nuova definizione con le archeggiature neogotiche del prospetto; vengono inoltre edificati un colonnato, delle rimesse, delle serre e vasche d’acqua.

Nel 1930 le sorti di questa dimora, nel frattempo acquistata dagli Emo Capodilista, e delle terme si separano: la villa continua ad essere di proprietà degli Emo sino agli anni ’70 del ‘900, le terme, invece, passano all’I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) (v. 2. tav.13). Dopo il progetto di lottizzazione di tutta l’area situata tra il colle Sant’Elena, la ferrovia, Rivella e il canale, piano per fortuna in buona parte naufragato anche se oggi non mancano i tentativi di riproporlo, la villa è acquisita dalla famiglia Sartori che, attualmente, la sta restaurando e ristrutturando, unitamente agli annessi, per un utilizzo turistico di tutto il complesso.

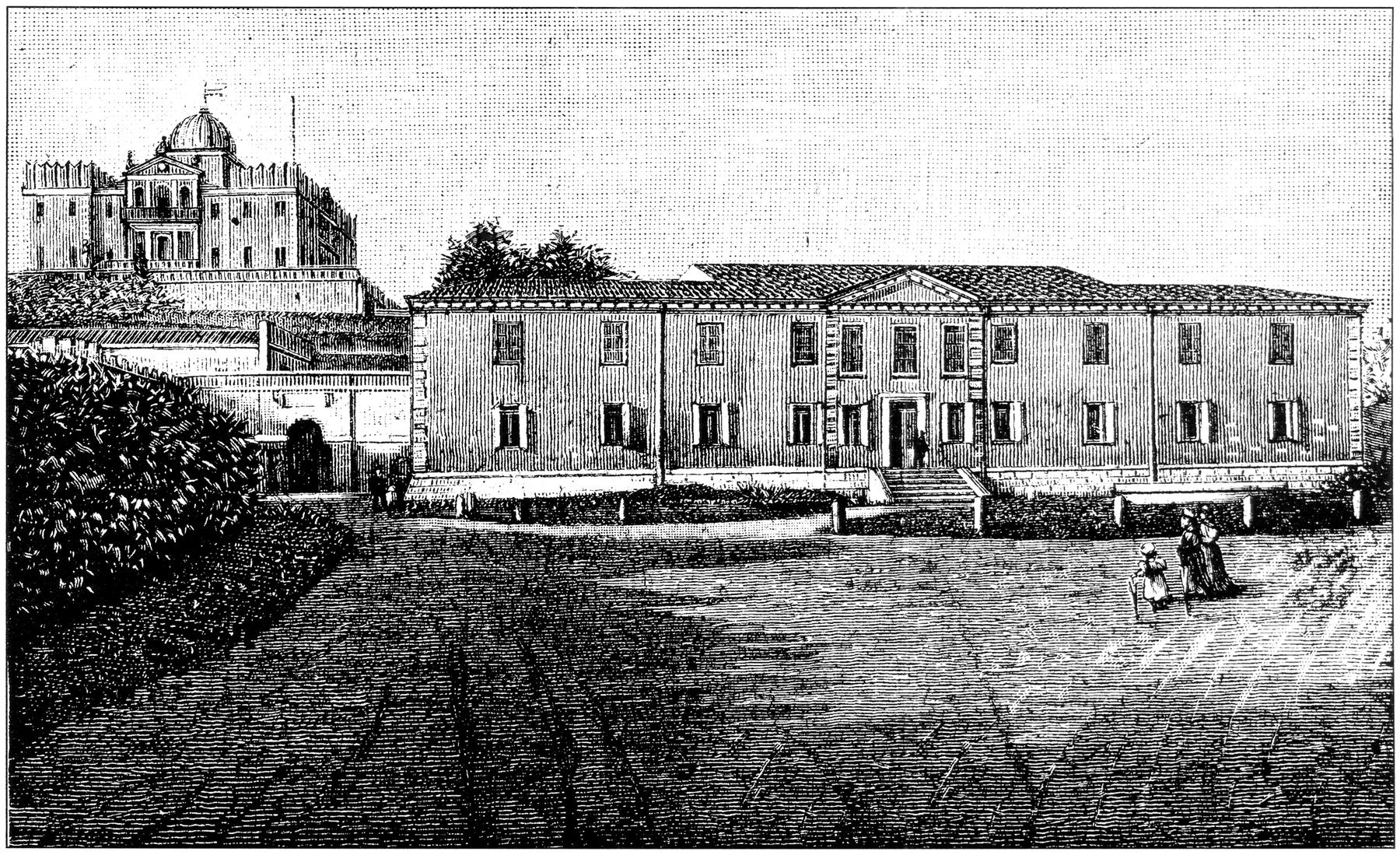

Villa Wimpffen, già Selvatico, e l’albergo termale a Battaglia (fine ‘800).

(“Cento città d’Italia” suppl. del Secolo – 1895)

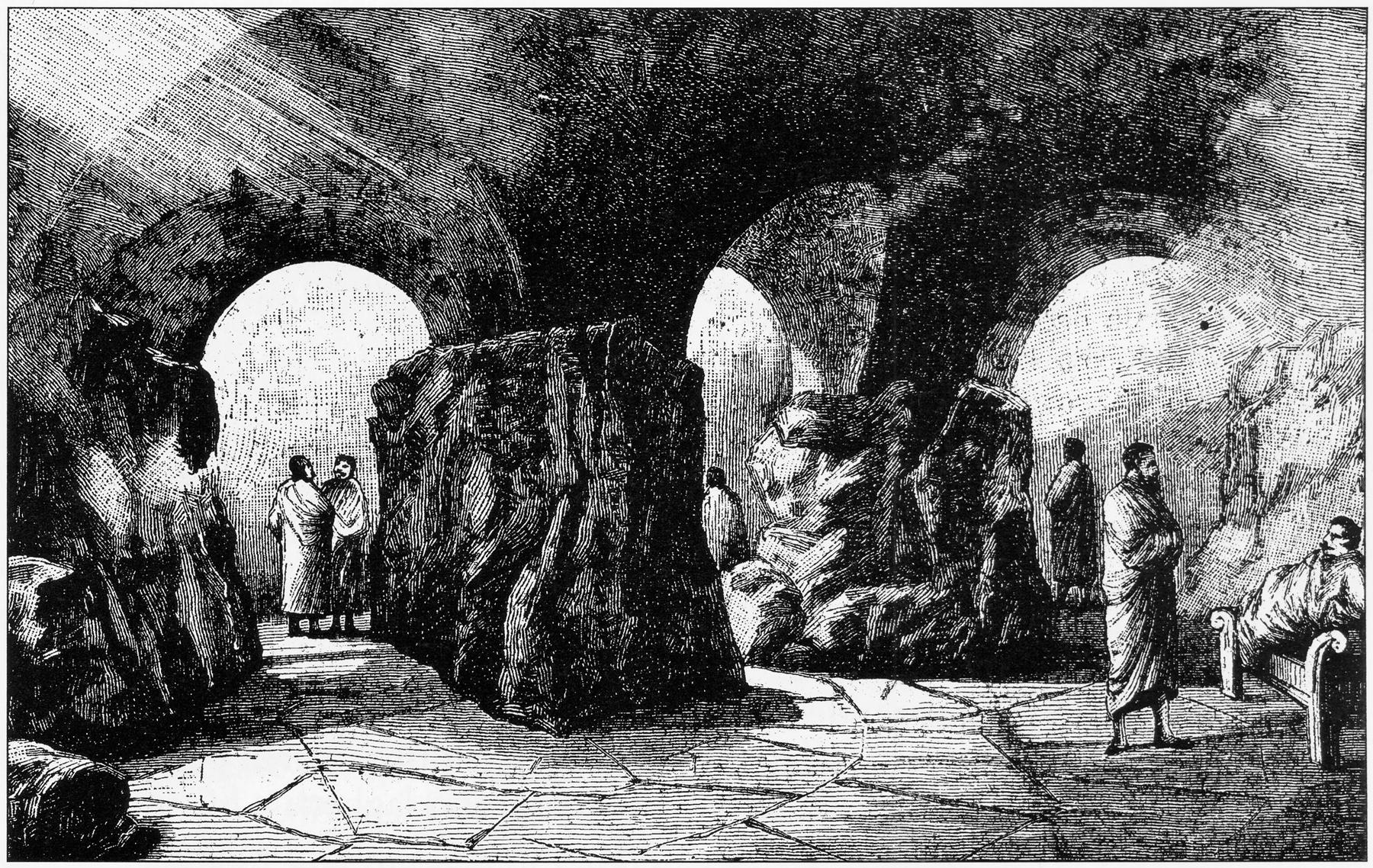

2.13 Stabilimento termale pubblico “Pietro d’ Abano”

I “bagni” di Battaglia, del monticello di Sant’ Elena, godono per secoli di una particolare rinomanza per l’esistenza, al loro interno, di una grotta “nella quale senza noia alcuna si può sudare col calor delle acque che vi scaturiscono con meravigliosa virtù”. Ce ne dà notizia nel 1440 Michele Savonarola, celebre clinico, pur lamentando l’insalubrità del luogo ed il cattivo stato dell’albergo sorto ai piedi del monte. Non esiste ancora a quest’epoca la sontuosa villa in cima al colle, anche se i Selvatico possiedono già 400 campi padovani nella zona tra il canale Battaglia, il canale di Arquà e il monte Lispida. Il successo delle terme battagliensi, almeno sino al XVII secolo, è dovuto sia alla buona qualità delle acque che sgorgano naturalmente dalla grotta sudorifera, sia alla povertà degli impianti delle altre zone termali. La situazione successivamente evolve a favore soprattutto di Abano e allo stabilimento di Battaglia rimane solo un ruolo secondario nel panorama degli impianti termali. A questa tendenza reagisce, verso la fine del ‘700, Benedetto Pietro Selvatico Estense che fa erigere le nuove terme in riva al canale, in angolo con la strada che conduce a Galzignano. L’albergo dispone di un grande portico e di molte stanze collegate, mediante una strada alberata, al vecchio impianto; qui trovano posto diverse vasche e docce con una particolare stufa circolare avente un sedile tutto attorno e vari fori nel pavimento da cui fuoriescono i vapori; ha a disposizione anche una bottega del caffè e un camerone da conversazione e da gioco.

Nonostante queste dotazioni, l’impresa non rende e la famiglia Selvatico è costretta a vendere l’immobile ad Agostino Meneghini che nel 1818 riapre l’albergo termale rinnovato. La nuova gestione, che registra illustri presenze, come quella dell’arciduca Ranieri (1827), dura sino al 1842 quando subentra la proprietà della baronessa Maria Wimpffen, moglie di un generale austriaco di stanza nel Veneto. L’acquisto non riguarda solo gli stabilimenti delle terme e la villa, ma anche i mulini a sei ruote di Battaglia, una fornace a Rivella ed altri immobili. Tra l’altro durante la proprietà dei Wimpffen, la barchéssa viene trasformata in una grande hall. Ma, verso la fine dell’800, la scoperta delle spiagge e delle cure idroterapiche mette in crisi un po’ tutta l’economia termale. Nel 1901 il complesso viene ceduta ad Emilia Barracco, moglie di Angelo Emo Capodilista, mentre la gestione continua ad essere data in affitto ai Cirio, molto attivi nel rendere sempre più confortevoli gli stabilimenti.

Nei primi anni ’30 gli Emo alienano l’albergo alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, poi I.N.P.S., conservando la proprietà della villa. Il nuovo gestore nel 1936 demolisce il vecchio “Grand Hotel” e ne costruisce uno nuovo in mezzo al grande parco. Nell’ultimo dopoguerra l’albergo accoglie turni della durata di 10-12 giorni di oltre 400 curandi, ma già negli anni ’70 inizia un progressivo decadimento, dovuta soprattutto allo sviluppo degli impianti di Abano e Montegrotto che provoca, un decennio dopo, l’abbandono di tutto il complesso. La stessa sorte ha subìto purtroppo anche la grotta sudorifera, unica naturale di tutto il bacino delle terme euganee. Attualmente è visitabile soltanto il parco in particolari circostanze.

Grotte sudorifere termali sotto il monte Sant’Elena a Battaglia (fine ‘800)

(“Cento città d’Italia” suppl. del Secolo – 1895)

L’acqua delle terme è stata utilizzata in passato anche nella macerazione della canapa (v. scheda Canapa e maceratoi) e, previo parziale raffreddamento, pure nelle risaie di San Pietro Montagnon dall’agronomo Alessandro Sette. Ma il suo impiego di gran lunga più importante è sempre stato per scopi terapeutici: inalazioni e soprattutto fanghi. Questi, non provengono dal sottosuolo, come l’acqua, bensì da antichi laghetti della zona (v. 2. tav.13 e 4. tav.13); per essere adatti alle cure, devono subire un complesso procedimento di maturazione biologica, della durata media di un anno, rimanendo sommersi in apposite vasche fumanti di acqua termale, poste all’esterno e riparate con tettoie. Qui si sviluppano alghe e microrganismi termofili che conferiscono al fango, steso sulla pelle, proprietà diatermiche e di imbibizione adatte al trattamento terapeutico. L’origine di questa pratica si perde nella notte dei tempi: i Veneti antichi avevano eretto in questa zona i loro santuari, ma la documentazione più abbondante risale all’epoca romana; anche Cassiodoro nel VI sec. d. C. parla già di un’antica tradizione di cure. Fra tutti i ritrovamenti archeologici dell’area euganea, quelli di Montegrotto Terme, facilmente visibili dalla via che conduce alla stazione ferroviaria, sono gli unici riguardanti uno stabilimento termale, anche se in questa zona chissà in quanti altri casi ne sono andati perduti o coperti.

La crisi della canapa comincia verso la metà dell’800 con l’introduzione in Europa del cotone americano. Un risveglio d’interesse per la coltura tessile si registra a seguito della politica autarchica del regime fascista che voleva impedire qualsiasi tipo d’importazione, ma è soltanto un fenomeno effimero. Da una parte questa fibra è sempre meno richiesta per la progressiva sostituzione delle vele con motori entrobordo come mezzo di propulsione, dall’altra i tessuti e il cordame vengono confezionati sempre di più con altre fibre naturali, come il manilla, juta, sisal e, soprattutto, con quelle sintetiche, come il naylon, mentre per i cavi si impiega anche l’acciaio.

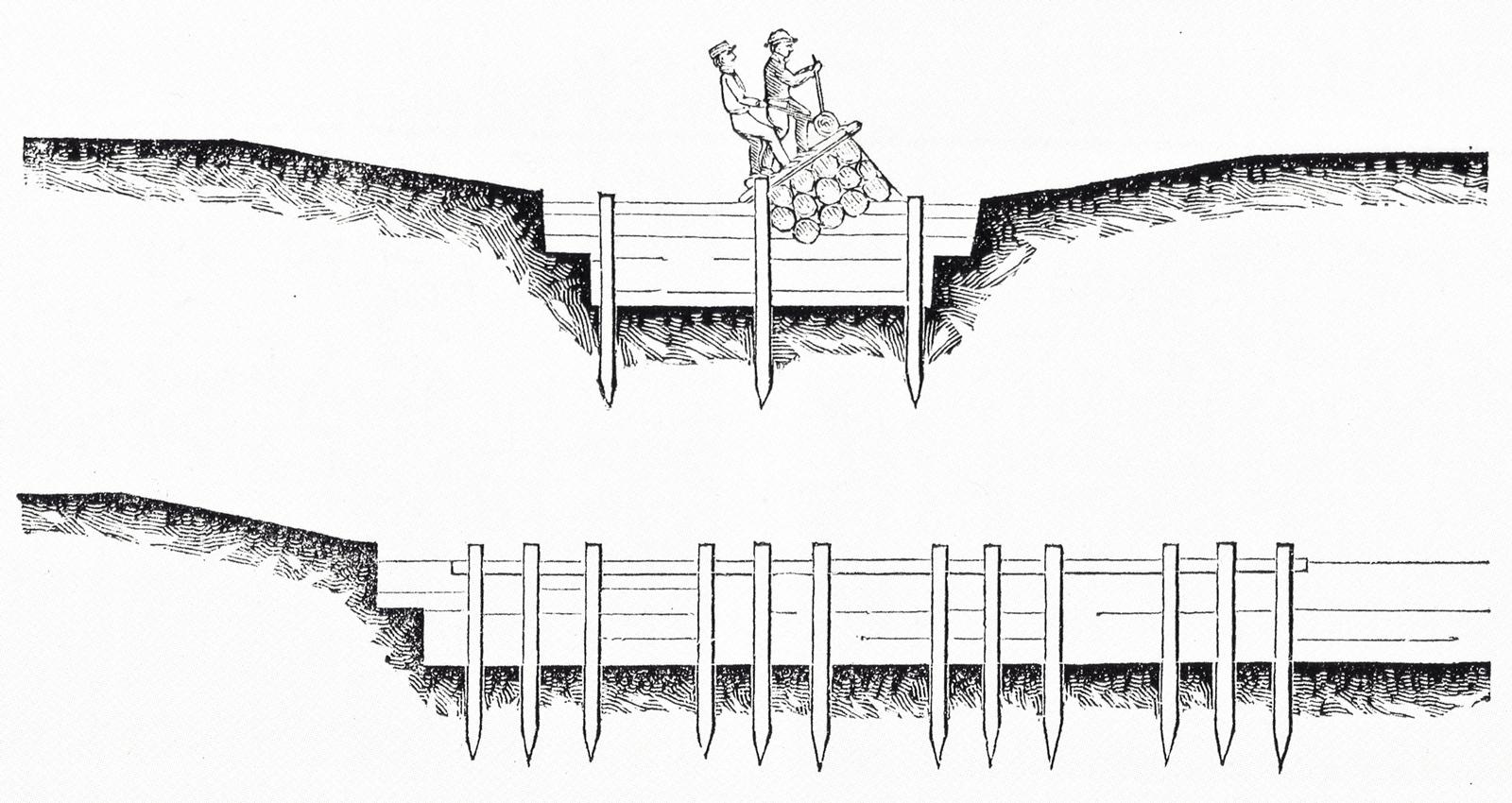

La canapa (Cannabis sativa) è una specie erbacea annuale con radice fittonante che cresce sino ad un’altezza di 3-4 metri e presenta la particolarità di essere dioica: i fiori maschili e femminili sono presenti in piante distinte; quelle maschio producono fibre (filaccia o tiglio) più lunghe e più fini quindi più richieste dal mercato, ma purtroppo non essendo possibile distinguere il sesso dall’aspetto dei semi, la coltivazione deve comprendere anche le piante femmine. La canapa richiede terreni freschi, profondi e fertilissimi e arriva a maturità, per la produzione della fibra, dopo circa 160 giorni dalla germinazione dei semi. La raccolta si effettua mediante il taglio con falcina o falciatrice meccanica, alla base degli steli che vengono lasciati seccare a terra. Dopo 4-6 giorni si sbattono energicamente per staccare le foglie e ottenere gli steli nudi che successivamente si raccolgono ritti sul terreno in grandi fasci a forma di cono. Terminata l’essiccazione, gli steli vengono affasciati alternando i calci e le punte e poi si cimano pareggiando le estremità. Si portano quindi al màsero, maceratoio per sciogliere il ‘cemento’ (pectina) che lega le fibre di cellulosa. Tradizionalmente questa operazione avviene in acqua grazie ad un enzima prodotto sia da microrganismi aerobi che anaerobi. I maceratoi sono essenzialmente delle lunghe e strette vasche d’acqua, profonde almeno due metri e rivestite di muratura o anche semplicemente scavate nella terra. Gli zatteroni, formati da gruppi di fasci di steli, vengono tenuti sommersi semplicemente con delle pietre. Nei maceratoi più evoluti, come quelli di tipo bolognese, si creano delle poste mediante la messa in opera di tre file di pali piantati nel fondo, due aderenti ai lati e la terza lungo la mezzeria, collegate tra loro con tavole di legno che servono ad incastrare stanghe trasversali per evitare il galleggiamento dei fassi senza dover ricorrere al zavorramento. L’acqua di solito è corrente anche per ridurre l’insopportabile odore e viene derivata dai fiumi e canali. I maceratoi, quindi, vengono costruiti preferibilmente lungo i corsi d’acqua e lontano dagli abitati; se ne trova traccia anche lungo il nostro itinerario a Este, Lozzo e in altri ambiti (v. 3. tav.26*). A metà ‘800 il nota agronomo di Abano, Alessandro Sette, ha modo di sperimentare l’utilizzo dell’acqua termale per l’ammorbidimento delle fibre e riscontra che con acqua attorno a 30°C possono bastare 4 giorni contro 8-10 in acqua fredda. Questa tecnica viene impiegata anche a Bagno (v. 2. tav.24*) utilizzando la Fontana Calda.

(L’Italia agricola, 6 – 1888)

Dopo la macerazione, si procede alla scavezzatura degli steli in molte parti e poi alla gramolatura battendo le mannelle per liberare le fibre dai pezzi di legno. Infine si provvede alla pettinatura, prima dell’immagazzinamento e della vendita. Il cascame della canapa, chiamato stopa, viene utilizzato dagli idraulici e dai calafati per rendere stagni i raccordi delle tubazioni e gli scafi delle imbarcazioni in legno.

3.13 Ca’ Grimani

Questo nome indica un gruppo di edifici posto a ridosso della statale Adriatica, appena fuori dell’abitato di Battaglia Terme in direzione di Monselice, nella località Granze (o Pra’ di Granze). Comprende vari corpi di fabbricato tutti collegati all’esterno da ampi selciati e camminamenti in trachite: l’abitazione padronale (articolata in tre livelli e la sopraelevazione del tetto conclusa con un frontone impreziosito da statue), la casa del gastaldo, la stalla-scuderia, il granaio, la cedraia ed altri annessi. Era dotato anche di oratorio privato, demolito, del quale ora rimangono soltanto alcune tracce di aperture ad arco sui muri. Una lapide collocata sopra l’ingresso della barchéssa riporta l’anno 1768, mentre sui pavimento in maségna del portico è scolpito “1798”, anni nei quali la proprietà risulta del nobiluomo Francesco Maria Grimani; l’impianto originario tuttavia, almeno per la parte padronale, sembra essere antecedente. Nei documenti catastali del primo ‘800 l’immobile risulta intestato a Domenico Grimani e nella seconda metà dello stesso secolo l’eredità Grimani viene amministrata giudiziariamente da Giovanni Battista Neri. Gli attuali fittavoli, unitamente ai proprietari dei fondi limitrofi, sfruttano la derivazione d’acqua dal naviglio, già concessa ai Grimani, per la coltivazione di orti. A valle della chiavica di derivazione (a ridosso del muro di sostegno posto lungo la statale) è tuttora visibile l’interessante manufatto in trachite che, attraverso piccole paratoie di legno, incanala l’acqua destinata ai vari appezzamenti.

Questo bell’insieme di edifici, già penalizzato dall’allargamento e sopraelevazione della strada statale, sta per essere ‘assediato’ anche sul lato est dalla costruenda zona artigianale.

Villa Grimani a Granze di Battaglia (fine ‘900)

(Foto dell’autore)

4.13 Laghetti termali

In genere su tutta l’area pericollinare si incontrano laghetti e fonti d’acqua più o meno calda, ma specialmente nella fascia meridionale; se ne trovano per esempio ad Arquà e a Battaglia dove si estraeva il fango per gli stabilimenti termali locali e qualche volta anche per altri molto lontani, come ad esempio Baden Baden (Germania). A queste due fonti tradizionali di fango negli anni ’40 del ‘900 si aggiunge anche quella del lago di Lispida, a seguito di uno studio fatto dal famoso geologo Giorgio Dal Piaz.

I laghetti di villa Selvatico, siti ai piedi del colle Sant’Elena a Battaglia, sono stati oggetto di sistemazione nella prima metà dell’800 su progetto di Giuseppe Jappelli (v. 1. tav.13). Il laghetto di Lispida, posto a sud-est dell’omonimo monte, è stato ampliato per favorire l’estrazione del fango. Lo scavo veniva effettuato da un operatore salito a bordo di un natante e munito di un lungo manico terminante con una sorta di pala che raggiungeva il fondo del lago (5-10 m). Il fango, caricato nella stiva, veniva posto a seccare lungo la riva e poi lavorato dal molìn per formare delle mattonelle con una miscela di paraffina e fango (para-fango); questo prodotto veniva poi esportato, soprattutto per la fangoterapia.

Quando la temperatura si abbassa, come tutti gli specchi d’acqua relativamente calda, il laghetto esala una nebbiolina; così il fumo lo avvolge e nascono le più strane fantasticherie. Si mette in scena allora la favola di Sirenina e del Conte di Monticelli curato nelle membra, provate dalle ferite subite in guerra, con il fango e con la dedizione amorosa della creatura metà donna e metà pesce.

Il bacino d’acqua di Arquà, detto anche della Costa e raggiungibile percorrendo da Rivella la strada per Arquà, è il più ampio e noto invaso naturale alimentato da sorgenti termali. Un tempo era anche chiamato lago delle “Sette fontane”, per la presenza di più fonti fredde, calde, salate e solforose situate lungo il perimetro e all’interno dello specchio d’acqua. È importante anche dal punto di vista archeologico. Nella media età del Bronzo ospitò palafitte disposte sulla sponda meridionale, primo insediamento del genere di tutto il territorio, testimoniato da ritrovamenti di vasellame e di altri oggetti.

Proprio per queste singolari caratteristiche, il laghetto ha spesso stimolato la fantasia umana. Una leggenda popolare narra che nel medioevo un ricco cavaliere donò le sue terre ai frati, perché costruissero un asilo per accogliere i bisognosi. Avvenne che una sera un pellegrino bussò alla porta del convento, ma il priore non gli aprì. Soltanto durante la notte fra’ Martino, preso da compassione per il povero pellegrino, decise di uscire in silenzio dal convento per portargli di nascosto una coperta e del vino. Ma una folata di vento improvvisa chiuse dietro al fraticello la porta del monastero. Il pellegrino proprio in quel momento ringraziò e lo invitò a seguirlo. Mentre se ne andavano si sentì uno schianto. Fra’ Martino vide, voltandosi indietro, il convento sprofondare in una voragine che si coprì ben presto d’acqua fumante e sulfurea. Sarebbe così sorto il laghetto della Costa.

Probabilmente qui è ambientato un episodio delle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”, scritte da Ugo Foscolo. Infatti nella lettera del 14 maggio 1798 viene descritta una passeggiata di Teresa e Jacopo “lungo la riva del fiumicello sino al lago de’ cinque fonti”. Sino all’ultimo dopoguerra del fango termale di questa lago profittavano gli ammalati, specie i non abbienti, per cure piuttosto empiriche, ma ritenute efficaci. Essi si immergevano in una fossa fangosa attigua al lago, divisa a metà per la separazione dei maschi dalle femmine, e si ricoveravano in improvvisate capanne di canèła (canna palustre) adibite a spogliatoi dove attendevano la “reazione” al forte calore del fango, come avviene in un comune stabilimento termale.

A pochi metri dal ‘leggendario’ laghetto di Arquà, lungo la diramazione della statale Adriatica, sorge il sacello termale ove sgorga la duplice Fonte Raineriana d’acqua solforosa (sguaratóna), un tempo impiegata come acqua potabile e per scopi terapeutici: una fonte è all’interno e l’altra appena fuori della curiosa costruzione. Nel 1827 l’arciduca Rainieri, ospite dello stabilimento Meneghini di Battaglia (v. 2. tav.13), scopre le sorgenti e fa erigere il tempietto su progetto di Giuseppe Jappelli. L’edificio è demolito nel 1932 dai proprietari (famiglia Trieste); pochi anni dopo, però, viene ricostruito con l’aiuto dei disegni dell’illustre architetto. Negli anni ’60 del ‘900 vengono rilevati inquinamenti organici che impongono l’abbandono delle fonti. Ora l’immobile, di proprietà del Comune di Arquà Petrarca, attende una più decorosa sistemazione soprattutto nelle parti esterne che comprendono la vasca e i manufatti di adduzione dell’acqua.

Operativamente si procede in questo modo: dapprima si confiscano i fondi, si procede successivamente al risanamento del terreno costruendo canali, strade e quant’altro necessario per renderli produttivi, a lavori finiti si restituisce la metà dei fondi ai proprietari; per la riconsegna dell’altra metà occorre pagare in anticipo un contributo obbligatorio, per esempio di due ducati per campo. In caso di rifiuto del pagamento il fondo viene venduto all’asta, cioè al maggior offerente. I Selvatico dispongono di denaro sufficiente e riacquistano l’intero latifondo mentre il Comune di Monselice deve rinunciare alle sue proprietà. Più o meno allo stesso modo e quasi contemporaneamente si procede nelle aree di Lozzo e del Canale Gorzone.

Si creano quindi coattivamente i Retràti di Monselice, di Lozzo e Gorzon, primi veri prototipi di consorzio di bonifica fra proprietari terrieri. Le opere vengono eseguite da lavoratori obbligati del luogo e da altri provenienti dalle aree vicine.

Tra i vari lavori eseguiti uno dei più importanti è certamente il riordino delle reti di scolo. Si scavano così nuovi canali. Nel Retratto di Monselice, tra l’altro, si realizza: lo scolo che raggiunge il laghetto di Lispida e prosegue sin quasi a Galzignano nella zona Porto (canale Scajaro, dall’omonimo piccolo monte sulla strada tra Galzignano e Battaglia); lo scolo denominato Canaletta che scorre parallelo al Naviglio Euganeo; lo scolo delle Valli che si congiunge al laghetto di Arquà (o della Costa) e che affianca l’attuale strada per Arquà, ora diramazione della statale 16. In località Monticelli, ove è attiva la cava del Pignaro, ne vengono deviati altri e tutti vengono fatti confluire a Rivella nel canale chiamato delle Pietre che sottopassa il Naviglio Euganeo, mediante una nuova botte (v. 5. tav.13); a valle di questo manufatto il canale assume il nome di Acquanera o Fossa Paltana e corre quasi parallelo ai canali Vigenzone, Cagnola e Pontelongo sin quasi a Brondolo, cioè al mare.

La botte di Rivella costituisce un importante manufatto per allontanare le acque superficiali piovane che, trovando la via di scorrimento verso il mare sbarrata dal naviglio Padova-Monselice, stagnavano in tutta l’area ad ovest del naviglio stesso formando valli (laghetti) e paludi o comunque rendendo i terreni acquitrinosi o sortumosi, inadatti alla coltivazione. Sulla parete rivolta ad oriente di questa botte è posta, tra l’altro, la lapide che riporta l’anno di costruzione (1557) e gli stemmi gentilizi dei tre Provveditori ai Beni inculti con al centro quello dei Loredan.

Ben presto, però, si presenta il problema del rigurgito in caso di forti e prolungate piogge: l’acqua anziché scaricarsi nei canali a valle ritorna indietro, allagando il comprensorio appena bonificato. Per questo motivo si aggiungono alla botte le porte a vento o vinciane affinché impediscano tale riflusso. Ma anche quest’opera risulta insufficiente in caso di forte piovosità. Lo scarico comunque resta intermittente, avviene cioè solo quando il livello dei canali di recapito, a valle, è più basso di quello dei canali del comprensorio bonificato. In occasione della grande piena del 1905 gli abitanti della zona a valle, per consentire il riflusso verso monte, rompono le porte della botte abbassando il livello dell’acqua nei loro terreni. Queste porte vengono poco dopo sostituite con altre in ferro, costruite dalle Officine Rinaldi di Battaglia (ora Galileo). Solo con l’installazione ad Acquanera di pompe idrovore viene garantito in ogni situazione lo smaltimento delle acque che vengono versate nel Vigenzone. Quando occorre le pompe sostituiscono lo scolo a cadente naturale ed intermittente con il sollevamento dell’acqua, tramite prima una macchina a vapore e poi un motore diesel (1920) aggiornato e potenziato nel 2000.

Il nome Retràto o Retratto, Ritratto è una derivazione da “ritràzer”, vale a dire riscattare, sottrarre il terreno al ristagno dell’acqua.

Jacopo Tintoretto / Public domain, con modifiche.

Sino all’età di vent’anni Alvise Cornaro vive a Venezia in seno alla famiglia che era stata emarginata dalla vita politica della Repubblica e dallo stesso patriziato. Proprio questo fatto alimenterà in lui uno spirito critico nei confronti della sua città, che avrà modo di condividere con un gruppo di amici a Padova, città notoriamente stretta nel suo municipalismo tradizionalmente contrario alla Repubblica. Questi amici sono artisti, architetti e letterati, come il commediografo Angelo Beolco detto Ruzante, l’architetto Giovan Maria Falconetto i quali, unitamente a molti altri personaggi, come Andrea da Valle, allievo del Falconetto, Tiziano Aspetti detto Minio, Girolamo dal Santo ed altri, saranno a lungo ospiti del Cornaro. Alvise approda a Padova per studiare Legge all’Università, ma non completa gli studi, visto che per i suoi negozi non ne aveva bisogno. A quarant’anni volta pagina subendo il fascino della vita sobria consacrata al lavoro (illustrato peraltro nel suo famoso trattato del 1558); passa dall’avvocatura alla “santa agricoltura” abbandonando le avventure amorose e la dissolutezza giovanile e urbana. In altri termini, divenuto felice come marito e padre, mette – come si direbbe oggi – la testa a partito. Nel 1529 diviene amministratore episcopale di Padova per incarico del cardinale Francesco Pisani. Nel frattempo (1511), unitamente al fratello Giacomo, ha ereditato dal barba (zio, per parte materna) Alvise Angelieri, suo maestro di vita, varie proprietà nel Padovano: la casa trasformata in Loggia e Odeo nel borgo Bersaglio (ora via Cesarotti) a Padova; un vasto fondo paludoso a Codevigo e un “amenissimo giardino in monte a Este”. Allo zio quindi deve buona parte delle sostanze che gli permettono un’agiata vita in città e in campagna, confortata da uno stuolo di inservienti. Il Cornaro sa amministrare l’eredità con intelligenza e lungimiranza per proclamare il suo inno alla vita sobria; ristruttura gli immobili per meglio utilizzarli come luogo di residenza in villa (Codevigo) sia come stanzie di soggiorni estivi o di ritrovi conviviali in occasione di attese e frequentatissime partite di caccia. Anche se non s’è trovata conferma negli archivi, il Cornaro quasi sicuramente fa costruire il famoso arco d’ingresso della villa a Este, opera del Falconetto suo amico, e interviene nella sistemazione del giardino della stessa.

I suoi meriti maggiori vanno, però, nel campo della bonifica, vale a dire nel ritrazer, riscattare le terre incolte. Per lui la bonifica significa un grande affare che permette di acquistare la terra a poco prezzo e, dopo averla migliorata, rivenderla con guadagni da impiegare nell’acquisto di altra ancora vergine. È un gioco appassionato che Cornaro propone offrendosi come impresario perché in questo modo lo Stato possa raggiungere l’autosufficienza alimentare. Ma il clodiense Cristoforo Sabbadino e i Savi et Esecutori alle Acque, propugnatori dello Stato da Mar, vedono nei progetti di costruzione di canali e di argini del Cornaro un pericolo per la laguna e quindi per Venezia. Ciononostante il nostro insiste e promuove l’istituzione di una nuova magistratura, chiamata Provveditori ai Beni Inculti, i cui membri vengono ospitati in varie occasioni a Este. I fatti gli daranno ragione e così tra nuovi canali, fosse e scoli il paesaggio padovano cambia, in particolare quello pedecollinare, e sul territorio quindi possono insediarsi coloni e splendide villeggiature.

(“Continuation der Numbergischen Hesperidium”, J.C. Volkamer – 1714)

Nel 1734 si scrive: “Gran parte di questa città [Venezia] è partita per la villeggiatura; cosicché restano chiusi tutto codesto mese li tribunali e li magistrati. Quando è alfin giunta la stagion fatale – addio gente, addio mondo, addio commedie”. Ma non solo la villa, perfino il mezzo di trasporto per arrivarci può essere occasione di festa.

Man mano che a Venezia lo spazio diminuisce, i giardini in città si riducono e il verde cede il posto a nuovi edifici, la villeggiatura guadagna in popolarità. Fra i nobili veneziani e della terraferma, come anche tra i ceti medi benestanti, il desiderio di una residenza di campagna diviene irrefrenabile.

Il primo boom edilizio lungo le riviere dura sino al 1630, poi la peste costringe ad una pausa per la decimazione della popolazione; nella seconda metà del XVII secolo ricomincia la frenesia di costruire ville da parte del patriziato. Per ogni palazzo veneziano si contano da 2 a 3, talvolta fino a 10 residenze di campagna sulla terraferma. Al primo posto risultano le famiglie più ricche, come i Contarini e i Pisani: i primi ne vantano ben 18, mentre i secondi hanno 4 ville del Palladio e 2 dello Scamozzi.

Queste dimore signorili di campagna non vengono erette soltanto per condurre una “dolce vita”, sono anche al centro di aziende agricole. Comprendono quindi gli annessi rustici come le barchesse, le case dei contadini, le boarìe (v. scheda Le case rurali). Direttamente collegato alla casa padronale è il brolo, un piccolo frutteto-orto delimitato da mura.

A partire dal XVI secolo i corsi d’acqua comodamente raggiungibili da Venezia o da Padova si trasformano in vere e proprie ‘strade’ costeggiate da file ininterrotte di ville, “sontuose case di delizia e spasso”, per la maggior parte eseguite in forme palladiane. Il Brenta diviene così, come era all’origine, il proseguimento, anche se architettonicamente meno fitto, del Canal Grande.

Le rive del Sile e del Naviglio Euganeo presentano un quadro analogo pur con insediamenti meno numerosi, dove i proprietari sono più interessati alla gestione agricola che agli aspetti ludici. La Riviera Euganea rivela sullo sfondo un bellissimo panorama collinare che altri ambiti non possono offrire.

A questi importanti edifici euganei si può arrivare in barca, quasi fino alle soglie di casa. La facciata principale delle residenze signorili è rivolta sempre verso l’acqua di un canale o fiume navigabile, da cui l’edificio è poco distante. Il padrone di casa può così salutare, già dalla loggia, gli ospiti mentre questi ormeggiano i natanti.

Nel secolo XVIII l’interesse per la gestione delle proprietà lascia il posto al lusso sfrenato, allo snobismo e all’insensato spreco. Goldoni nella sua opera “Le smanie per la villeggiatura”, afferma che “I villeggianti portano seco loro in campagna la pompa e il tumulto della città, ed hanno avvelenato il piacere dei villici e dei pastori, i quali dalla superbia dei loro padroni aggravano la loro miseria”.

Nasce così la puntiforme e diffusa distribuzione nella campagna delle case rurali. La fitta serie di edifici, che troviamo anche lungo il nostro itinerario, è una delle caratteristiche più evidenti della campagna padovana. La quasi assenza da queste parti di latifondisti assenteisti ha ridotto notevolmente la differenza tra la vita del proprietario terriero e quella del contadino, molto più evidente in altri ambiti regionali, dove si sono insediate grandi fattorie. Qui spesso accadeva che, piuttosto di affidare il compito ad un gastaldo o a un fattore, il parón abitasse stabilmente in campagna per poter controllare e dirigere direttamente l’azienda. Da questo forse e nato il detto popolare “l’occhio del buon padrone ingrassa i campi”.

Gli edifici rurali variavano a seconda della destinazione e del tipo di unità produttiva e delle colture. Le abitazioni potevano essere piccoli fabbricati isolati e poveri come i casóni (ora pressoché scomparsi), con il tetto assai spiovente di paglia (o meglio di canna palustre), dove viveva il cesurante, cioè colui che possedeva un piccolo fondo (2-8 campi) chiamato cesùra o anche chiusura (dal lat. “plaudere”), un’eredita medievale testimone di disboscamenti e antiche bonifiche; oppure potevano esserci edifici ad un solo piano per i braccianti, dei quali sono rimaste ben poche tracce. Nel 1905 nella Provincia di Padova risultavano ben 12.398 casóni e 17.109 casette insalubri ad un solo piano: 4.161 case con tetto di paglia erano fatte di mattoni crudi, 2.965 di canne palustri intonacate di terra e più di mille senza cavarzeràna, vale a dire senza camino, sicché si faceva uscire il fumo mediante un foro nel tetto di paglia con immaginabili conseguenze.

Questi fabbricati, esempi di un’architettura spontanea, non portano la firma di architetti più o meno noti, ma non per questo sono meno pregevoli. L’anonima architettura rurale non è facilmente catalogabile cronologicamente e stilisticamente, essendo rimasta del tutto immutata nel tempo, mantenendo delle caratteristiche comuni sia nei particolari costruttivi che nei materiali impiegati. Il portico, ad esempio, inglobato nel corpo abitativo o creato negli annessi come le barchesse, è una peculiarità ricorrente nell’edilizia agricola veneta; in particolare nella Bassa padovana è solitamente composto da tre archi a tutto sesto e raramente architravati in legno, caratteristica quest’ultima più frequente nell’Alta padovana, dove predominano le colture foraggere e la zootecnia piuttosto che la cerealicoltura. L’edilizia rurale è tipica per i camini sporgenti dalla muratura d’ambito dell’abitazione, che si elevano con la canna fumaria al di sopra del tetto terminando con una sorprendente varietà di comignoli, a forma di dado, di campana, di imbuto, o a tenaglia. Un’altra tipicità è costituita dai séłesi, aie lastricate di pietra trachitica dei Colli o anche di pianelle di cotto (tavèłe), una sorta di mattone molto sottile; queste ultime, naturalmente fatte a mano come i mattoni e gli altri manufatti di cotto, sono utilizzate anche per creare il piano di appoggio del manto di copertura in coppi comuni curvi; in tal caso esse vengono appoggiate sui correnti di legno.

Una parte importante dei complessi edilizi rurali era costituita dalla stalla per l’allevamento bovino che, oltre al latte e alla carne, forniva forza motrice e letame, rispettivamente per la lavorazione e concimazione del terreno. Sopra la stalla era posto il fienile, sostenuto da un solaio rigorosamente di legno; un ampio fienile colmo di buoni foraggi era considerato lo ‘scrigno’ del contadino.

Sino al ‘700-800 le colture foraggere, come la spagna (erba medica), risultavano decisamente insufficienti in quanto i contadini erano impegnati a produrre cereali per il pagamento del canone d’affitto e per sfamare la numerosa famiglia.

Meglio forniti di bestiame si trovavano i poderi non affittati ad una famiglia colonica, ma direttamente condotti dal proprietario o da un grande fittanziere con l’impiego di salariati; nasceva così quella specifica forma di conduzione diretta che prese il nome di boarìa o versura (v. scheda I patti colonici).

Le boarìe, il cui nome deriva da boàro, bovaio, sono campagne di discrete dimensioni dotate di edifici a corte. L’insieme è spesso aperto o è talvolta chiuso da alti muri che delimitano tutti i fabbricati e anche il brolo, importante per la produzione destinata all’autoconsumo.

Le boarìe nascono a partire dal XVII-XVIII sec., soprattutto nella campagna prossima ai colli, a seguito della riorganizzazione delle grandi proprietà terriere e oggi ne troviamo diversi esempi anche lungo il nostro itinerario, pur rimaneggiate nel tempo. In questo tipo di aziende l’allevamento del bestiame era importante anche se non esclusivo, essendo normalmente provviste di una stalla di 20-40 capi bovini, di porcilaie, concimaie e teƶe (fienili).

Dopo la caduta della Serenissima molti possedimenti passano dai nobili veneziani e padovani a facoltose famiglie ebree, come quelle dei Trieste, Treves, Wollemborg, liberate dal divieto di possedere immobili. Il trasferimento è favorito dalle leggi di soppressione delle corporazioni religiose, soprattutto da quella emanata poco dopo l’unificazione dell’Italia, che immettono nel mercato vaste proprietà mediante asta pubblica.

La coltivazione dei fondi in genere avviene mediante contratti di tipo colonico, principalmente a mezzadria, tramutati in affitto e poi a conduzione diretta negli anni ’60-’70 del ‘900, anche grazie alla legislazione in favore dei conduttori. Non è raro incontrare complessi colonici dotati di abitazione padronale di una certa pretenziosità architettonica: tetto a quattro falde per distinguersi dagli annessi a due falde, come le barchesse e i barchi (semplici coperture degli attrezzi); contorni in pietra delle finestre e delle porte; portone d’ingresso ad arco e così via.